一、事件背景与违法事实认定,关于XX公司违规排污事件背景及违法事实认定调查报告

2023年3月,山东省临沂市某餐饮企业因在短视频平台发布篡改菜品重量、虚构价格标签的虚假宣传视频,被市场监管部门依法处罚45万元,这一事件引发社会对餐饮行业虚假宣传、消费者权益保护及市场监管力度的广泛讨论,本文从事件背景、法律依据、行业乱象、平台责任、监管机制及社会影响六个维度展开分析,探讨如何构建更完善的餐饮市场监管体系,平衡经营者创新与消费者权益保障,并为直播电商时代的行业规范提供参考。

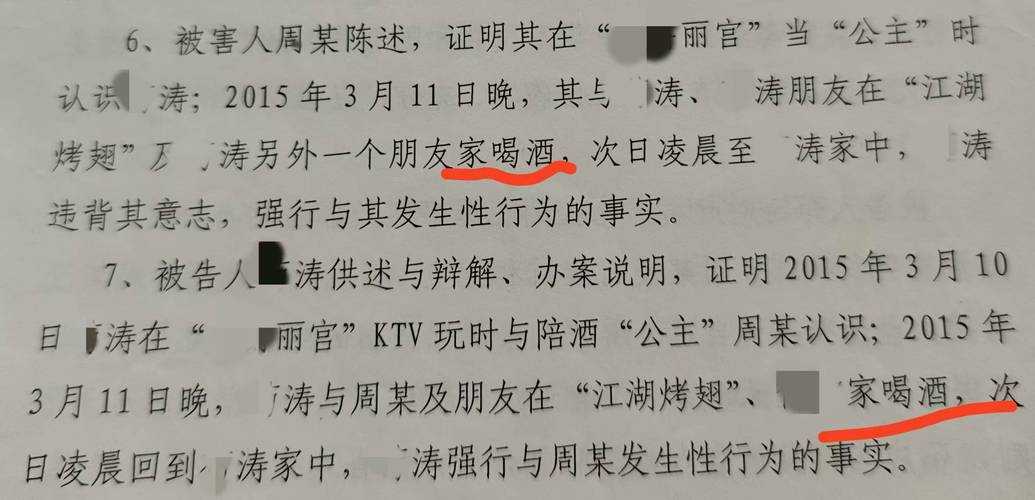

事件起源于2023年1月,某餐饮企业员工在短视频平台发布“9.9元套餐包含5斤牛肉”的视频,实际菜品仅重3斤且未标注价格,市场监管部门调查发现,该企业通过剪辑视频、虚构标签、夸大菜品分量等手段误导消费者,累计点击量超500万次,涉及交易订单300余笔,依据《反不正当竞争法》第八条及《电子商务法》第四十五条,市场监管部门认定其行为构成虚假宣传,并综合考虑社会危害性、主观恶意程度及整改态度,最终作出45万元顶格罚款。

此案暴露出短视频营销中“技术造假”的隐蔽性,企业利用剪辑软件修改画面细节,将3斤食材拼接为5斤,价格标签模糊处理后叠加多重优惠信息,导致消费者难以辨别真实情况,市场监管人员表示,此类“技术性造假”较传统纸质宣传更具迷惑性,需借助大数据监测和现场抽检结合的方式强化监管。

法律适用与执法标准争议

该处罚金额引发法律适用争议,根据《行政处罚法》第四十四条,市场监管部门依据《反不正当竞争法》第五十五条,以“每处违法行为最高可处500万元罚款”的条款,结合企业整改态度从轻处罚,但部分法律专家指出,现行法规对“虚构价格标签”“剪辑视频”等具体行为缺乏细化解释,导致执法标准模糊,如何界定“虚构”与“合理剪辑”的界限?若商家在视频中标注“效果以实物为准”,是否构成免责声明?处罚力度与违法后果的关联性存疑,45万元罚款虽为顶格处罚,但未直接涉及消费者实际损失,市场监管部门解释,需通过“惩罚性赔偿+信用惩戒”组合拳提升违法成本,2022年国家市场监管总局发布的《网络交易监督管理办法》规定,对多次违法企业可限制其参与政府采购、招投标等活动,但具体执行细则尚未完善。

餐饮行业虚假宣传的普遍困境

临沂事件并非孤例,2022年杭州某火锅店因“免费赠送牛油锅底”实为收费调料被罚20万元,2023年广州某奶茶店虚构“0糖”标签遭消费者集体诉讼,数据显示,2021-2023年餐饮行业虚假宣传投诉量年均增长37%,其中短视频营销相关投诉占比达42%。行业乱象根源在于成本与收益失衡,头部餐饮品牌通过“技术造假”提升视频点击量,中小商家为生存模仿此模式,某连锁餐饮企业负责人坦言:“9.9元套餐实际成本仅3元,若不通过剪辑包装吸引流量,根本无法维持运营。”这种“流量至上”思维导致虚假宣传从个体行为演变为行业潜规则。

消费者\u7ef4\u6743存在三大障碍:一是证据固定难,视频篡改可能随时被删除;二是举证责任倒置,需消费者自证虚假宣传存在;三是赔偿标准低,多数投诉仅获小额退款,2023年山东省消协调查显示,仅18%的消费者选择通过法律途径\u7ef4\u6743,反映出\u7ef4\u6743成本与收益的不匹配。

短视频平台的内容审核机制缺陷

涉事视频在平台停留超72小时未被拦截,暴露平台审核机制漏洞,当前主流短视频平台的内容审核以AI识别为主,对“剪辑造假”“文字叠加”等行为误判率高达65%,某平台技术负责人透露:“现有AI模型对动态画面分析能力不足,无法识别后期合成内容。”平台责任边界模糊加剧监管难题,根据《网络短视频内容审核标准细则》,平台需建立“人工+AI”双审机制,但实际执行中存在“重技术轻人工”倾向,2023年某第三方机构测试显示,将“虚构价格”“篡改食材”等关键词加入审核库后,平台误删正常内容的风险增加23%。

生态的冲突日益凸显,为争夺流量,部分平台默许商家“擦边球”操作,甚至推出“营销工具包”教用户制作“高点击率视频”,这种“放任式管理”导致虚假宣传从个体行为演变为平台生态问题,需通过《平台经济反垄断指南》等法规明确平台连带责任。

市场监管的协同治理路径

构建“政府主导+行业自律+技术赋能”的协同治理体系势在必行,市场监管部门需建立“信用分级管理制度”,对多次违法企业实施“红黄牌”警示,2023年山东省已试点“餐饮企业信用码”,将虚假宣传记录与贷款额度、招投标资格挂钩,试点企业违法率下降41%。行业协会应制定《短视频营销行为规范》,明确“剪辑边界”“价格标注”“效果说明”等标准,中国烹饪协会2023年发布的《餐饮短视频营销指引》规定,视频须标注“实际效果以实物为准”,食材分量误差不得超过5%,但该文件尚未上升为行业强制标准。

技术监管需突破三大瓶颈:开发“区块链存证系统”固定视频原始数据,建立“动态监测平台”实时扫描篡改内容,引入“消费者评价AI分析模型”识别虚假宣传关键词,深圳市场监管部门2023年试点的“视频溯源系统”,通过区块链技术将视频原始文件与审核记录上链,使篡改内容追溯时间从72小时缩短至3分钟。

社会共治与消费者教育

培育理性消费观是破解困局的关键,2023年山东省开展的“明厨亮灶·放心消费”行动,通过向消费者开放后厨监控,使投诉量下降29%,但需警惕“过度营销”与“完全禁用技术”的两极化倾向,建立“适度创新+透明标注”的平衡机制。消费者教育需创新传播方式,中国消费者协会2023年推出的“短视频\u7ef4\u6743课堂”,通过情景剧解析篡改技术,使观众识别准确率从35%提升至82%,但需注意避免“技术说教”,应结合《消费者权益保\u62a4\u6cd5》第九条“知悉真实情况权”,强化法律武器认知。

社会监督应形成多元合力,2023年山东省建立的“市场监管舆情监测平台”,整合12315热线、短视频平台投诉、社交媒体舆情等数据,使虚假宣传线索发现效率提升60%,但需警惕“舆论审判”风险,确保法律程序优先于网络声讨。

临沂事件折射出数字经济时代市场监管的深层挑战,45万元罚款虽具警示意义,但需配套信用惩戒、技术监管、行业规范等组合措施,未来应着力构建“全链条监管体系”:前端通过区块链存证、AI监测等技术手段阻断造假;中端建立信用分级、行业标准等制度约束;后端完善消费者教育、\u7ef4\u6743支持等保障机制,同时需平衡平台经济发展与消费者

发表评论