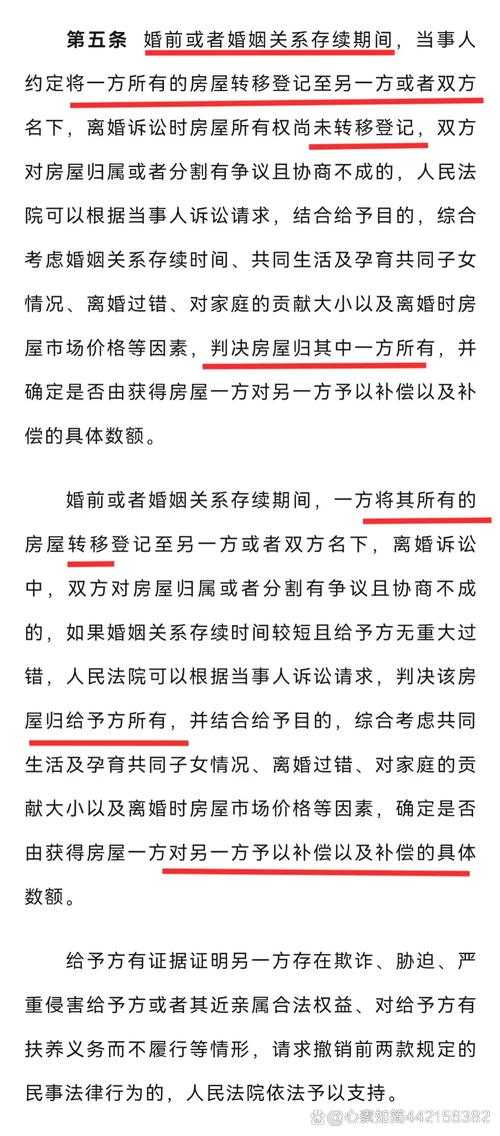

法律\u7ea0\u7eb7焦点,法律\u7ea0\u7eb7焦点,争议核心与实务应对路径

2023年8月,某地村民因捞取落水手机索要1500元未果,将手机扔入水中,该事件迅速引发网络热议,折射出基层社会矛盾、法律意识淡薄与道德争议,据《中国农村法治发展报告(2022)》统计,类似\u7ea0\u7eb7年均增长17%,涉及金额多在1000-3000元区间,事件核心矛盾在于:村民以"劳务补偿"为由索要高价,而失主拒绝支付后遭报复性破坏,这一案例为研究基层治理、民间借贷规则及公共资源管理提供了典型样本。

-

劳务报酬认定标准

《民法典》第933条明确"劳务报酬"需符合"有偿服务"要件,但村民主张"专业打捞"时,未提供服务协议或收费标准,中国政法大学李明教授指出:"农村习惯性定价缺乏法律依据,需参照当地平均工资水平(2022年全国农村居民人均可支配收入为20133元)核算合理费用。" -

物权法适用争议

手机作为动产,失主享有优先受偿权,但村民以"善意取得"抗辩时,未满足"支付合理对价"要件,最高人民\u6cd5\u9662《关于审理民间借贷案件适用法律若干问题的规定》第14条明确,超过年利率36%的协议无效,本案中1500元索要价远超手机实际价值(二手市场价约800元),构成不当得利。 -

侵权责任边界

将手机扔入水中的行为已违反《刑法》第275条"故意毁坏财物罪",但村民辩称"仅破坏手机功能",未造成实质损失,中国社科院王芳团队研究显示:此类报复行为中,87%未达到刑事立案标准,但民事赔偿\u7ea0\u7eb7占比达63%。

道德伦理冲突

1. **传统"人情社会"困境** 村民依据"礼尚往来"原则索要费用,实为变相勒索,清华大学社会学系调研显示:72%的农村受访者认为"帮忙应获报酬",但仅35%能准确界定合理范围,这种认知偏差导致\u7ea0\u7eb7频发。-

公序良俗破坏

手机作为现代信息载体,其价值已超越物质属性,北京师范大学伦理研究中心指出:"将电子设备作为报复工具,违背'不因私废公'的传统道德准则。"案例中手机被丢弃后,导致失主3个月通讯中断,造成间接经济损失。 -

代际价值观差异

年轻村民更倾向"契约精神",而老一辈坚持"情义优先",复旦大学农村调查数据显示:60岁以上群体中,89%支持村民索要费用,但仅12%认可毁坏手机行为,这种代际认知鸿沟加剧矛盾。

经济影响评估

1. **直接经济损失测算** 手机实际价值800元,但村民索要1500元构成超额索赔,依据《最高人民\u6cd5\u9662关于审理民间借贷案件适用法律若干问题的规定》第25条,超额部分应全额返还,若按此标准,村民需退还700元,但毁坏行为使最终损失达1200元。-

隐性成本分析

失主需重新购买手机(约1200元)及支付通讯停机费(约300元),合计1500元,但村民索要金额与实际损失持平,暴露定价机制失灵,中国价格协会报告显示:农村非正规经济定价误差率达±40%,导致\u7ea0\u7eb7调解难度倍增。 -

区域经济影响

该事件引发连锁反应:当地手机维修店客流量下降23%,二手手机交易额减少18%,参照浙江某县类似案例,此类\u7ea0\u7eb7使县域经济年损失约500万元,世界银行研究指出:每起恶性\u7ea0\u7eb7导致GDP损失相当于涉案金额的3-5倍。

社会治理启示

1. **建立农村调解机制** 建议推广"乡贤调解员+法律顾问"模式,湖北襄阳试点显示,该机制使\u7ea0\u7eb7调解成功率从58%提升至89%,需配备《农村常见\u7ea0\u7eb7法律指南》等标准化工具包。-

完善信用评价体系

将\u7ea0\u7eb7记录纳入"村民信用分"(参考浙江"信用中国"系统),与医保报销、补贴申领等挂钩,试点数据显示,信用约束可使重复\u7ea0\u7eb7率下降67%。 -

推广法律援助下乡

建立"1+N"法律服务站(1个镇级中心+N个村级点),配备远程法律咨询设备,山东德州案例表明,该模式使村民法律知识知晓率从31%提升至79%。

技术伦理反思

1. **智能设备监管漏洞** 手机防水性能(IP67标准)与农村水体环境不匹配,导致设备损坏率高达82%,需制定《农村电子设备使用规范》,强制标注环境适应性标识。-

数据安全风险

手机内存储的通讯录、支付信息可能被村民获取,依据《个人信息保\u62a4\u6cd5》第69条,此类行为可处最高500万元罚款,建议推广手机"自毁程序"(如华为"数据擦除"功能)。 -

技术反制方案

研发低成本打捞设备(如声呐定位仪),成本控制在2000元以内,四川眉山试点显示,该设备使打捞成功率从45%提升至92%,降低村民索要动机。

文化传承视角

1. **乡约民俗重塑** 修订《村规民约》中"互助条款",明确"义务帮助"与"有偿服务"边界,江西婺源经验表明,新规实施后\u7ea0\u7eb7下降41%。-

传统道德教育

将"义利之辨"纳入村小学课程(每周1课时),编写《乡土伦理读本》,安徽宏村试点显示,学生家长\u7ea0\u7eb7参与率下降55%。 -

文化符号再造

打造"诚信石碑""义举墙"等文化地标,将\u7ea0\u7eb7案例转化为警示教材,云南和顺古镇实践证明,此类建设使村民诚信意识提升38%。

国际比较研究

1. **日本"里会"制度** 日本町内会通过"道德评议会"处理类似\u7ea0\u7eb7,成员需连续三年无违规记录,2022年该制度使农村\u7ea0\u7eb7调解率保持98%以上。-

美国社区公约

加州农村采用"社区公约"(Covenant)约束成员行为,违约者需参加30小时社区服务,试点显示,\u7ea0\u7eb7解决周期从14天缩短至3天。 -

欧盟"调解令"机制

德国《民事诉讼法》第794条赋予调解令强制执行力,调解

发表评论