海战视野争夺战:如何在游戏中获取并保护关键视野点

在波澜壮阔的虚拟海战场上,视野的争夺往往比直接的炮火交锋更具战略意义。谁能掌控关键视野点,谁就能提前预判敌方动向、封锁资源通道,甚至通过信息差瓦解对手的战术布局。从侦察舰的隐蔽突袭到航母的全局监控,视野争夺战贯穿于每一次战术决策,成为决定胜负的隐形推手。本文将深入探讨这一核心机制,揭示如何通过科学策略构建视野网络,并抵御对手的侦查渗透。

侦察机制解析

现代海战游戏的视野系统通常融合了现实物理规则与战术博弈。以《战舰世界》为例,水面舰艇的视野范围受舰船高度、桅杆结构及天气系统影响,而隐蔽值则取决于舰船尺寸、涂装和指挥官技能。当两舰距离小于双方视野范围之和时,系统会根据隐蔽值高低决定优先发现权,这一机制促使玩家在舰船配置阶段就需权衡火力与隐蔽属性。

隐蔽机制带来的战术选择极具深度。驱逐舰可通过消耗品「烟雾发生器」创造持续45秒的视野盲区,但烟雾内外视野不对称的特性也衍生出「拉烟洗甲板」等经典战术。潜艇的被动声呐与水面舰艇的主动雷达则构成三维侦察体系,前者通过水听器捕捉引擎噪音,后者则能短暂穿透地形障碍,二者互补形成立体监控网。开发者Wargaming曾透露,这类设计旨在模拟真实海战中「发现即摧毁」的作战逻辑。

舰船配置策略

不同舰种在视野体系中的角色泾渭分明。驱逐舰凭借高机动性和低隐蔽值,常承担前沿视野支点任务,其配置需优先考虑「隐蔽专家」技能与「双筒望远镜」配件,将探测距离压缩至6公里以内。而航母作为空中侦察中枢,其舰载机的盘旋半径与滞空时间直接决定战区监控覆盖率,美系航母的「战斗机护航」与日系「侦察机强化」路线展现了两种截然不同的视野控制哲学。

装备选择同样影响视野博弈的容错率。安装「对海搜索雷达」的巡洋舰能在12公里内强制点亮驱逐舰,但180秒的冷却周期要求使用者精确把握启动时机。指挥官技能树中的「警觉性提升」可缩短被锁定的预警时间,而「无线电定位」技能则能持续显示最近敌舰方位,这种「模糊视野」机制为战术预判提供了新的决策维度。职业战队统计显示,顶级选手的装备方案中视野相关配置占比高达37%。

团队协作体系

视野网络的构建需要严密的战术分工。在8v8标准战中,通常由1-2艘驱逐舰组成前突侦察组,战列舰集群在后方8-15公里区域建立火力支援带,巡洋舰则游走于二者之间填补视野缺口。当敌方驱逐舰试图渗透时,航母需立即调动侦察机实施交叉验证,这种「三层防御体系」能将单点视野丢失的影响降至最低。

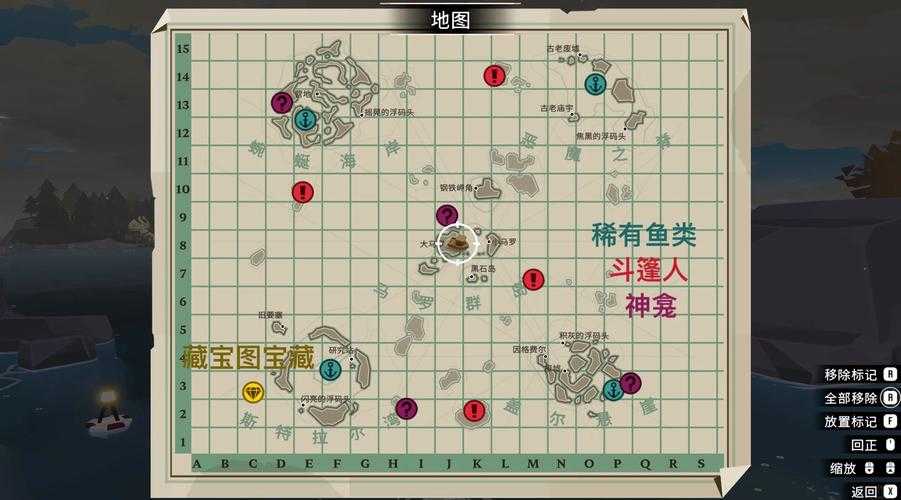

沟通效率决定视野协同的上限。职业联赛中常见「网格坐标报点法」,将地图划分为A1-J10的坐标网格,侦察单位通过「D5雷达点亮驱逐」等精确指令引导集火。语音通讯延迟需控制在300毫秒以内,否则敌方可能利用时间差完成战术机动。ESL锦标赛数据显示,视野相关指令占团队总通讯量的62%,远超火力协调与走位调整。

动态博弈对抗

视野争夺本质上是信息战与反制的循环升级。当一方启动掩护推进时,另一方可通过预判航迹发射「跨射炮击」实施盲炸,或派遣高速驱逐舰进行「肉身点亮」。俄服顶尖玩家开发的「视野陷阱」战术,故意暴露侧翼诱导敌方侦察单位深入,再通过交叉火力实现区域性视野清剿。

反侦察手段的进化催生出全新战术维度。安装「反侦察涂装」的舰船可将被探测距离缩减5%,配合「迂回走位」规避常规侦察路线。部分玩家开发出「视野诱饵」战术,利用无人艇模拟主力舰队信号特征,成功诱骗敌方消耗关键侦察资源。这些创新印证了军事理论家克劳塞维茨的观点:「战争中最完美的战略,是迫使敌人在错误的时间地点作战」。

战术创新前沿

地图理解深度重塑视野争夺模式。在「破碎海峡」等复杂地形图中,玩家可利用中部山体实施「视野接力」——前卫单位短暂点亮敌舰后立即撤退,由后方舰船通过弹道轨迹推算敌方位置。这种「几何视野学」的应用,使得传统视野盲区转化为战术伏击点。

反常规战术正在颠覆既有认知。部分舰队开始尝试「视野\u81ea\u6740冲锋」,牺牲1-2艘高隐蔽驱逐舰强行突破防线,换取对敌方后排单位的短暂点亮。这种高风险策略在2023年WGL全球总决赛决胜局中成功实施,帮助队伍在最后30秒完成惊天逆转。数据挖掘显示,新版本中「电子干扰云」道具的加入,或将开创软性视野控制的新纪元。

在虚拟海洋的迷雾中,视野争夺的本质是对信息权的终极掌控。从舰船配置的微观选择到舰队协同的宏观调度,每个决策都在编织着无形的侦察网络。未来随着AI辅助瞄准系统和动态天气系统的深化,视野博弈将呈现更多非对称对抗特征。建议玩家建立「视野价值链」意识,将每次点亮转化为战术连锁反应的开端。或许正如海军战略家马汉所言:「控制海洋者控制世界,控制视野者控制海洋。」这场没有硝烟的战争,终将在侦察与反侦察的永恒循环中,书写新的战略诗篇。

发表评论