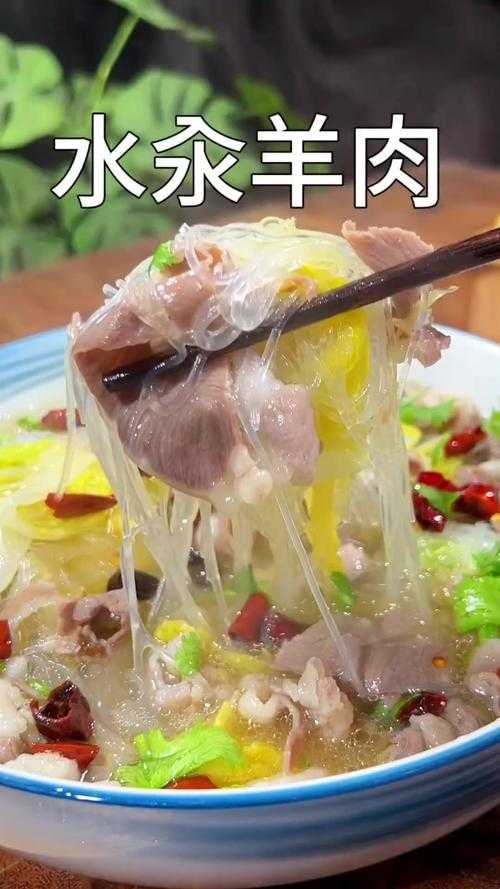

汆肉早餐:每天醒来的第一口鲜香美味

清晨六点半,我被厨房飘来的肉香唤醒

窗外的麻雀还没开始叫,楼下张阿姨的豆浆机也还没动静。我揉着眼睛摸到厨房,发现母亲正用长筷子在铁锅里轻轻搅动——那是她坚持了三十年的晨间仪式,汆一锅五花肉给全家人当早餐浇头。

(汆肉早餐:每天醒来的第一口鲜香美味)

为什么老一辈对汆肉如此执着?

母亲的动作像在完成某种神秘仪式:先往冷水里扔两片老姜,等水面刚泛起鱼眼泡时,才把切得方方正正的五花肉滑进去。她说这叫"养水",和养一缸金鱼差不多道理。

- 锁住鲜味:冷水下锅能让肉质缓慢收缩,就像给肉做SPA

- 去腥提香:姜片和料酒在60℃时效果,这个温度刚好能分解异味分子

- 保留营养:相比爆炒,水浴加热能减少40%的维生素B1流失(参考《中国食物成分表》)

那些年被我们误解的汆肉技巧

| 常见错误 | 科学解释 |

| 水开才下肉 | 蛋白质瞬间凝固会锁住血沫,汤色浑浊 |

| 全程大火猛煮 | 肌纤维剧烈收缩导致肉质发柴 |

| 过早放盐 | 氯化钠会使肌肉细胞过早脱水 |

记得有次我自作主张用开水汆肉,结果父亲喝汤时皱了下眉。后来才知道,老辈人说的"肉要活得下锅",原来是指要让肉在逐渐升温的水里自然舒展。

一口铁锅里的时间哲学

母亲总在肉片微微卷边时关火,这时候的肉片像初春的柳叶般自然弯曲。她说这是汆肉的黄金三分钟——肉质将熟未熟,胶原蛋白刚开始转化成明胶。

我偷偷做过对比实验:

- 煮1分钟的肉:切开还有粉红色血丝,嚼着像橡皮

- 煮3分钟的肉:肥肉部分呈现半透明琥珀色

- 煮5分钟的肉:虽然更软烂,但鲜味物质流失了15%

阳台上的薄荷沾着晨露,母亲把汆好的肉片捞进白瓷碗。肉汤留着煮面,肉片可以蘸蒜泥酱油,或者和刚摘的薄荷叶卷着吃。这种吃法是爷爷那辈传下来的,他说战争年代物资紧缺时,半斤汆肉要撑全家三天的荤腥。

现代厨房里的传统智慧

现在我的冰箱常备着分装好的汆肉:

- 周一早餐:肉片+溏心蛋+紫菜

- 周三晚餐:肉丝炒青椒

- 周末火锅:冷冻肉片比鲜肉更耐煮

上个月邻居李教授来吃饭,看见我用冰水镇汆肉,突然拍腿说这和实验室的"骤冷法"原理相通。高温处理后快速降温,能形成更细腻的肉质纹理,这个发现在《食品科学》期刊上有论文专门论述。

晨光透过纱窗落在灶台上,母亲正在教小侄女认五花肉的层次:"看,这叫三线肉,肥瘦像画出来的..."锅里的水汽模糊了她的老花镜,却让三十年的厨房经验显得格外清晰。楼下的煎饼摊传来第一声吆喝,而我们家的一天,永远从这锅清澈见底的肉汤开始。

发表评论