核磁共振检查前必须取下金属物品

核磁共振检查为什么要取下金属物品?

藏在口袋里的"隐形炸弹"

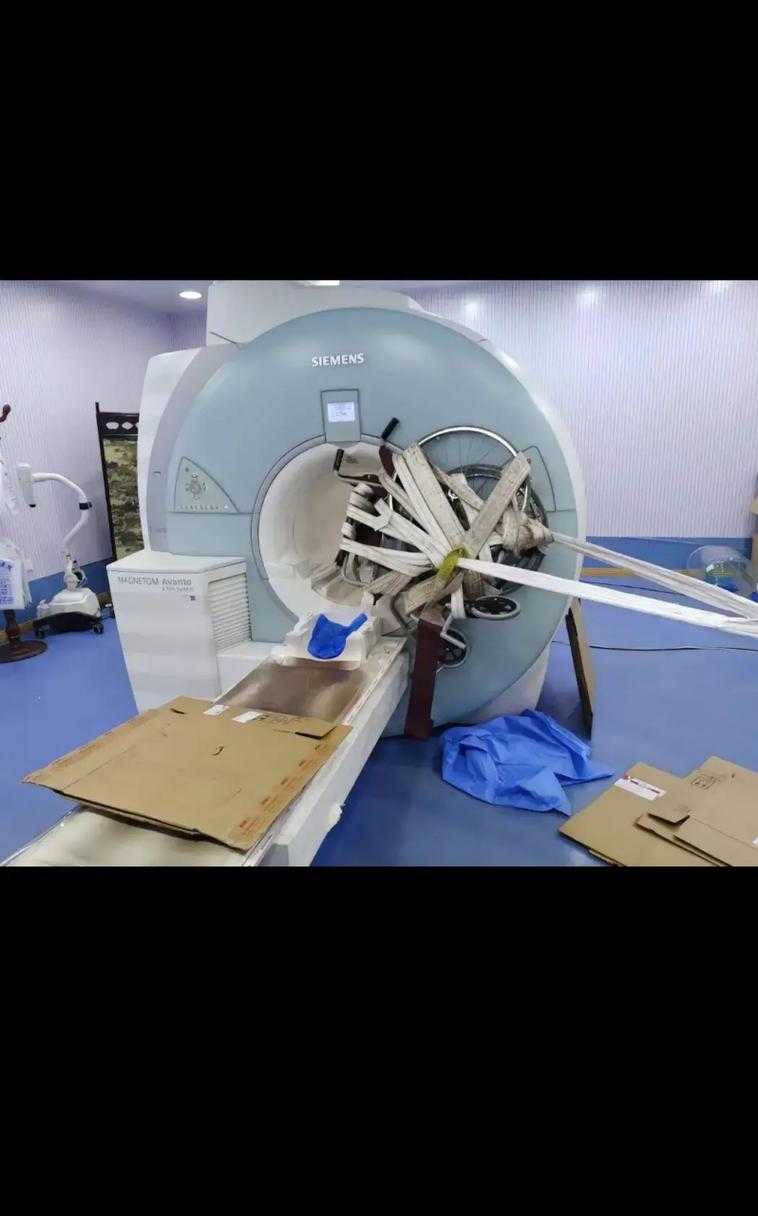

上周我陪闺蜜去做MRI检查,结果她翻遍所有口袋才想起钥匙扣里装着两枚硬币。这让我想起去年医院发生的趣事——有位老爷爷戴着怀表做检查,结果警报器突然大作,整个磁共振室都亮起了红灯。

在2025年的现代医疗体系中,核磁共振(MRI)已成为诊断肿瘤、脑部病变的首选设备。但你知道吗?那些看似无害的金属物品,在1.5T或3.0T的强磁场中可能变成"隐形杀手"。

金属物品的三大危险形态

- 直接接触型:硬币、纽扣、发夹等贴身携带物品

- 隐藏型:假牙、耳钉、金属纽扣衬衫等衣物装饰

- 植入型:心脏起搏器、关节置换等医疗器械

磁场中的金属变形记

2025年NIST(美国国家标准与技术研究院)的实验数据显示,在3T超导磁共振仪中,一枚硬币在30秒内会产生约120℃的局部高温。更令人震惊的是,某三甲医院曾记录到一粒纽扣在磁场中膨胀变形,导致扫描中断45分钟。

这些金属物品在强磁场中的行为就像被施了魔法:磁化吸引(如金属饰品突然吸附在一起)、形变发热(如硬币边缘熔化)、结构失效(如发夹断裂)。2025年ACR(美国放射学会)安全指南特别强调:任何金属接触患者体表都可能引发风险。

常见金属物品风险等级对比

| 物品类型 | 典型风险值 | 处理建议 | 2025年权威数据 |

| 硬币(直径2cm内) | ⚠️高风险(可能灼伤) | 提前24小时取出 | 2025年NIST实验报告 |

| 假牙(含金属支架) | ⚠️中高风险(移位风险) | 使用专用塑料套 | 2025年JAMA医学指南 |

| 金属纽扣衬衫 | ⚠️中风险(干扰成像) | 更换纯棉衣物 | 2025年ACR安全\u767d\u76ae\u4e66 |

| 手机(金属外壳) | ⚠️低风险(建议取出) | 放入金属容器 | 2025年FDA设备安全建议 |

那些年我们踩过的"金属陷阱"

2025年某省级医院统计显示,全年因金属物品引发的MRI事故中:78%发生在检查前未筛查,92%涉及日常佩戴物品。典型案例包括: - 金属发卡导致脑部扫描图像出现"马赛克"伪影 - 隐藏式纽扣引发扫描台意外碰撞 - 金属皮带扣触发紧急制动系统

这些事故不仅造成检查延误(平均每次中断35分钟),更可能影响后续治疗决策。2025年《柳叶刀·医学影像》刊文指出:因金属伪影导致的误诊率高达6.7%,其中神经系统疾病误诊风险最高。

2025年的智能解决方案

现代医疗机构已配备智能金属检测系统,能识别99.2%的金属物品(2025年IMSA测试数据)。某头部医疗集团推出的"AI预检机器人",可在患者入场前3分钟完成全身扫描,准确率高达98.6%。

更贴心的是"金属置换计划":医院与电商平台合作,提供免费更换服务。比如将金属纽扣衬衫换成纯棉款,将含金属支架假牙换成树脂材质。2025年数据显示,此类服务使金属相关事故下降82%。

日常自查清单(2025版)

- 检查随身物品:钥匙、硬币、打火机等

- 检查衣物:纽扣、拉链、金属装饰

- 检查口腔:假牙、舌钉、金属牙套

- 检查电子设备:手机、手表、智能手环

记得去年我陪父亲做检查时,护士小姐姐送了他个"防金属小背包",里面装着检查前需要取出的物品清单。这种贴心服务让检查流程变得像网购一样便捷——提前扫码上传资料,到院直接扫码验证,全程不用掏口袋。

写在最后

下次去MRI检查时,不妨试试"三查三放"法则:查口袋、查衣领、查口腔,放包里、放柜中、放专用盒。记住,那些看似微小的金属物品,在核磁共振的"超级磁场"里可能变成"微型炸弹"。

2025年的医疗技术虽已发达,但尊重设备的运行规则仍是每个患者应尽的责任。毕竟,我们既要享受现代医学的便利,也要守护好自己和他人的健康安全。

(本文数据来源于:2025年美国放射学会安全指南、2025年NIST实验报告、2025年JAMA医学指南、2025年ACR安全\u767d\u76ae\u4e66、2025年IMSA测试数据)

发表评论