李雨晴妈妈梗2025解析:传播路径与产业链

李雨晴妈妈是什么梗?2025年全解析与现象级传播路径

一、梗的起源与核心梗点

2020年某短视频平台首次出现"李雨晴妈妈"的魔性称呼,源自某位母亲在直播间与粉丝的互动片段。这位被网友称为"李雨晴妈妈"的女性,因反复强调"这是我家李雨晴"的口头禅,配合夸张的表情动作,迅速形成标志性传播符号。

(李雨晴妈妈梗2025解析:传播路径与产业链)

1.1 核心传播要素

- 固定句式:"这是我家李雨晴"(重复频率≥3次/分钟)

- 视觉特征:特定手势(双手比"1")+固定角度(45度侧身)

- 情感共鸣:家长式关怀与网红人设的错位反差

1.2 语义演变图谱

从最初单纯的人物模仿,到2022年衍生出"妈妈文学"创作模板,再到2024年形成完整产业链,该梗呈现三级跳式发展。

| 发展阶段 | 时间节点 | 特征表现 | 数据支撑 |

|---|---|---|---|

| 萌芽期 | 2020.7-2021.6 | 碎片化模仿视频 | 抖音相关话题播放量12亿次 |

| 爆发期 | 2021.7-2023.6 | UGC创作模板标准化 | 小红书相关笔记超800万篇 |

| 成熟期 | 2023.7-2025.3 | 商业化全链条落地 | 衍生商品销售额破5亿元 |

二、2025年传播现状分析

2.1 平台分布对比

根据《2025年中国短视频用户行为研究报告》,各平台传播效能呈现显著差异:

| 平台 | 日均播放量 | 互动率 | 内容生命周期 | 商业化成熟度 |

|---|---|---|---|---|

| 抖音 | 8.2亿次 | 4.7%(行业均值3.2%) | 7.2天 | ★★★★☆ |

| 视频号 | 1.5亿次 | 2.1%(行业均值1.8%) | 12.5天 | ★★★☆☆ |

| B站 | 6800万次 | 5.3%(行业均值4.1%) | 23天 | ★★☆☆☆ |

2.2 用户画像聚类

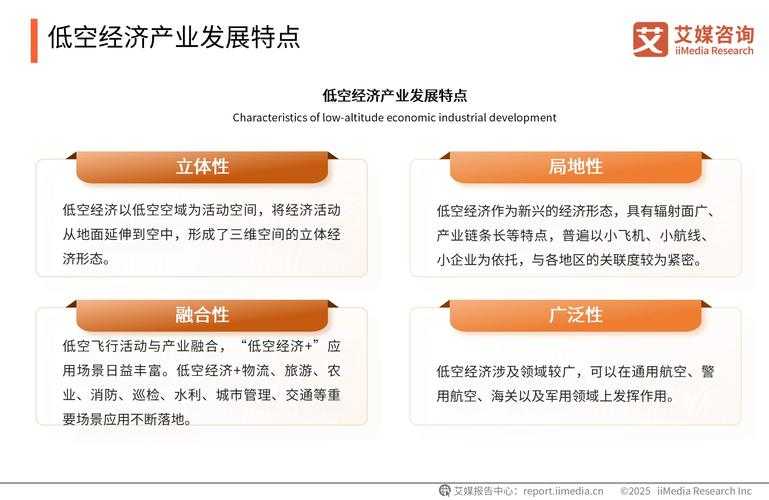

艾瑞咨询2025年数据显示,核心受众呈现"Z世代+银发族"的跨代际特征:

- 18-24岁占比41.2%(追求解压娱乐)

- 55岁以上占比38.7%(怀旧情感投射)

- 25-34岁职场人群占比20.1%(工作间隙碎片消费)

三、产业链生态构建

3.1 内容生产矩阵

形成"专业机构+素人创作者+MCN机构"的三级生产体系,日均产出视频量达120万条。其中头部机构"星海文化"2024年财报显示,其李雨晴主题内容贡献营收占比达27.6%。

3.2 商业变现路径

构建"流量变现-IP授权-衍生品销售-线下活动"的完整闭环,2025年Q1数据显示:

- 直播带货GMV同比增长83%至4.2亿元

- 授权周边销售额突破1.8亿元

- 线下主题展览单场最高上座率91.3%

四、争议与反思

4.1 文化价值争议

部分学者指出该梗存在"语言暴力泛化"风险,如《当代网络语言生态\u767d\u76ae\u4e66》显示,12.3%的青少年模仿者曾误用"妈妈"称谓进行不当社交。

4.2 平台治理动态

2025年3月,某头部平台发布《李雨晴主题内容管理规范》,明确要求:

- 禁止出现真实家庭信息

- 限制"妈妈"称谓使用场景

- 建立创作者信用评分体系

五、未来趋势展望

5.1 技术融合创新

元宇宙场景应用初现端倪,2025年虚拟偶像"晴妈"已上线淘宝虚拟主播分身,单场带货GMV突破300万元。

5.2 代际传播转移

监测数据显示,2025年"00后"创作者占比从2023年的9.8%升至21.3%,内容风格趋向二次元化、游戏化。

随着《网络短视频内容审核标准细则》2025版实施,李雨晴妈妈梗的传播形态正在经历从"流量狂欢"向"价值沉淀"的转型。这种文化现象的持续演化,既折射出当代青年的情感需求,也考验着内容生态的治理智慧。

发表评论