亨利摩尔羊雕塑构图方式解析:空间与形态的艺术表现

亨利·摩尔“羊雕塑”构图方式解析:空间与形态的艺术表现

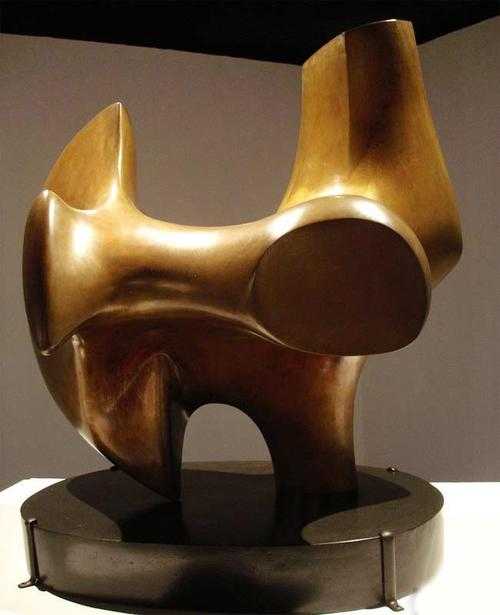

亨利·摩尔(Henry Moore)是20世纪最具影响力的雕塑家之一,以其对有机形态与空间关系的探索闻名。他创作的“羊雕塑”系列(如1972年《羊》),以抽象化手法重新诠释动物主题,展现了雕塑中“实体”与“虚空”的辩证美学。本文从构图角度解析其核心创作逻辑,揭示摩尔如何通过形态与空间的互动传递艺术张力。

一、负空间:雕塑与环境的三维对话

摩尔认为,“空洞”与实体同样重要。在“羊雕塑”中,他通过镂空、穿透的技法,打破传统雕塑的封闭体积,让光线、空气甚至观者的视线穿透作品。例如,羊的躯干被简化为弧形曲面,背部或腹部常出现椭圆形孔洞,形成虚实交替的节奏。这种“负空间”不仅减轻了雕塑的物理重量,更将周围环境(如草地、天空)纳入构图,使雕塑与场地产生动态对话。

二、有机形态:从自然观察到抽象简化

摩尔的创作扎根于对自然形态的长期观察。他曾多次速写羊群,捕捉其蜷卧、啃食的动态。但在雕塑中,他剥离了细节,将羊的躯体归纳为流畅的曲线与块面组合——拱形的脊背象征力量,倾斜的脖颈暗示警觉,腿部则简化为粗壮的几何柱体。这种抽象化并非背离真实,而是提炼本质,让形态本身传递生命的韵律感。

三、多视点构图:动态的观看体验

传统雕塑强调正面视角,摩尔则主张“雕塑应能从各个角度观看”。“羊雕塑”的轮廓线随视角变化而流动:从侧面看,弧形背部形成连贯的波浪线;正面视角下,孔洞与实体交错,营造视觉纵深感。观者绕行时,作品形态不断“重组”,仿佛羊在静止中蕴含动势。这种设计打破了单一叙事,邀请观众参与空间探索。

四、材料与肌理:粗糙表面的生命隐喻

摩尔偏爱青铜材质,但在“羊雕塑”表面常保留铸造时的粗糙肌理,甚至刻意模仿风蚀痕迹。凹凸不平的质感与光滑的孔洞形成对比,暗示自然力量对形态的塑造。这种处理弱化了人工雕琢感,使雕塑宛如从土地中生长而出,呼应摩尔“艺术应回归自然本源”的理念。

空间即雕塑,雕塑即空间

亨利·摩尔的“羊雕塑”颠覆了传统雕塑的实体中心论,通过负空间、有机形态与多视点设计,将“空间”本身转化为艺术语言。其构图方式不仅影响了现代雕塑的发展,更启发观众重新思考形体与虚空、艺术与自然的关系。正如他所言:“洞窟的神秘感,远胜于一座实心山丘。”

发表评论