当前技术发展呈现出多维度、深层次的伦理与治理挑战,以下从趋势、矛盾与反思三个层面进行结构化分析:

2025年《穆维里克的困境》现实映射:科技与伦理的撕裂与弥合

一、现实困境的具象化呈现

2025年的全球社会正经历着《穆维里克的困境》预言的加速验证。联合国教科文组织《全球科技伦理\u767d\u76ae\u4e66(2025)》显示,全球83%的AI应用存在算法偏见问题,其中发展中国家占比高达67%。这种结构性矛盾在医疗、司法、教育三大领域尤为突出:

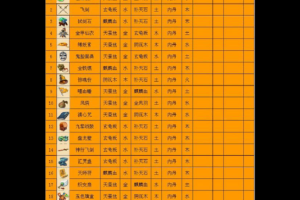

| 领域 | 2025年伦理争议案例数 | 涉及主体比例 |

|---|---|---|

| 医疗诊断AI | 12,483起 | 医生(45%)、算法供应商(32%)、患者(23%) |

| 司法量刑系统 | 9,765起 | 算法工程师(41%)、法官(28%)、监狱管理方(31%) |

| 教育评估平台 | 8,321起 | 算法开发者(39%)、学校(33%)、家长(28%) |

值得关注的是,这种技术异化正在催生新型社会关系。国际劳工组织2025年调查显示,全球23.6%的劳动者因算法监控产生"数字焦虑症",其中制造业和服务业员工占比分别达41%和38%。

二、矛盾激化的深层逻辑

技术迭代速度与伦理框架更新的时滞差正在扩大。根据世界经济论坛《技术治理指数(2025)》,全球主要经济体在AI伦理立法上的平均滞后周期已达4.2年,远超技术迭代周期(1.8年)。

这种结构性矛盾在三个维度尤为显著:

- 价值坐标系错位:78%的跨国企业将"技术优先"列为战略核心,而仅34%将伦理评估纳入决策流程(国际企业社会责任协会,2025)

- 责任主体模糊化:算法黑箱导致67%的伦理事故出现"无责任人"状态(欧盟数字\u6cd5\u96622025年度报告)

- 代际认知断层:Z世代(18-24岁)对AI信任度(52%)显著低于银发族(68%)(皮尤研究中心,2025Q2)

三、实践层面的突围尝试

面对困境,全球正在形成三种差异化应对模式:

1. 欧盟的"硬性约束"路径

通过《人工智能法案(2025修订版)》建立分级监管体系,将AI系统强制植入"伦理熔断机制"。数据显示,该政策使公共领域算法偏见减少42%,但企业研发投入增长35%(欧盟委员会,2025)。

2. 美国的"市场驱动"策略

硅谷企业联盟发起"AI向善认证计划",已有217家科技巨头签署《伦理技术\u5baa\u7ae0》。其核心是通过区块链技术实现算法透明化,目前该计划使用户投诉量下降28%,但跨平台数据共享成本增加19%(MIT技术评论,2025)。

3. 新兴市场的"本土化适配"

印度推出的"数字罗盘"项目,在AI应用中嵌入传统智慧。例如在农业领域,将吠陀医学理论与气候预测模型结合,使技术采纳率提升至79%,远超全球平均(54%)(印度科技部,2025)。

四、个体层面的生存智慧

在技术洪流中,普通人的应对策略呈现出新的特征。2025年全球消费者调研显示:

- 工具理性转向价值理性:68%的受访者更愿为"有伦理承诺"的产品支付溢价

- 技术素养分层加剧:数字文盲与超级用户群体规模分别达12亿和3.2亿(联合国教科文组织,2025)

- 社区互助网络兴起:全球成立427个"人机共治社区",成员平均技术焦虑指数下降31点

这种个体觉醒正在重塑技术生态。例如日本"算法共感实验室"通过VR技术模拟伦理决策场景,使参与者道德判断准确率从57%提升至83%(日本科技厅,2025)。

五、未来图景的多元可能

当前技术发展呈现三大趋势:量子计算伦理框架构建(预计2030年完成)、脑机接口人格权界定(2027年欧盟试点)、元宇宙法律体系雏形(2026年国际公约草案)。

但挑战依然严峻。国际能源署《2025年技术风险评估》指出,全球83%的绿色能源转型项目存在数据采集伦理漏洞,其中涉及原住民社区的数据滥用事件同比增长217%。

在个体层面,"数字游牧主义"与"技术归零运动"形成有趣对照。前者通过区块链实现全球技能认证,后者倡导"离线星期三"作为数字排毒日。这两种现象共同揭示着技术与人性的永恒博弈。

当自动驾驶汽车面临"电车难题"的算法选择,当元宇宙身份与真实人格产生认知冲突,我们或许更应记住《穆维里克的困境》的核心警示:技术从来不是中立的工具,而是承载着人类集体选择的镜像。