清末四大谴责小说:官场现形记与讽刺经典

四大谴责小说:那些刺痛时代的文字利刃

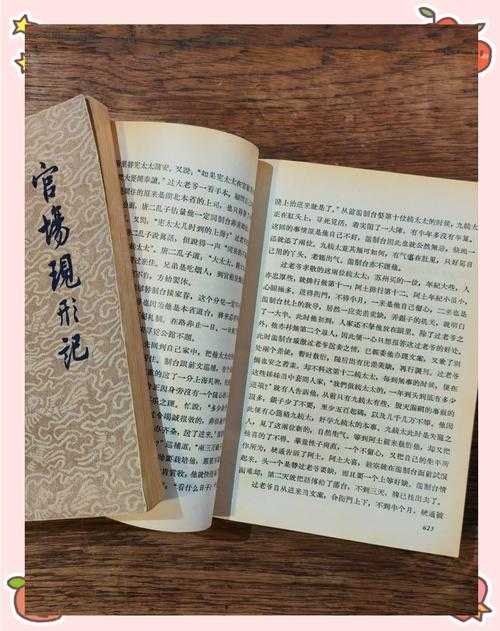

周末在旧书店淘到一本发黄的《官场现形记》,老板边包书边念叨:"这些老书啊,就像照妖镜,照完清朝照现在。"突然想起大学老师说过,晚清有"四大谴责小说"像四把手术刀,把那个腐烂的社会剖得鲜血淋漓。

为什么偏偏是这四部?

1903年,鲁迅在《中国小说史略》里首次提出"谴责小说"概念。但"四大"这个说法要等到上世纪30年代,胡适、郑振铎这些学者在茶楼里争论出来的。就像我们现在聊"四大名著"一样,当时文人们喝着龙井,拍桌子定下了这四部:

- 《官场现形记》——李伯元的"公务员生存指南"

- 《二十年目睹之怪现状》——吴趼人的"晚清朋友圈"

- 《老残游记》——刘鹗的"中医看社会"

- 《孽海花》——曾朴的"名媛圈黑历史"

记得有次在苏州评弹馆听《老残游记》选段,后排老爷子突然冷笑:"这不就是现在的医疗反腐剧嘛!"确实,这些书里的故事换件马甲,今天还在上演。

撕开官场的遮羞布

《官场现形记》:大清公务员图鉴

李伯元写这本书时,在上海《世界繁华报》连载,每期都引发茶楼热议。他笔下的官员:

| 捐官 | 花钱买官就像现在买会员 |

| 孝敬 | 下级给上级送礼叫"冰敬""炭敬" |

| 踢皮球 | 衙门办事推诿比现在更艺术 |

最绝的是那个"制台见洋人"段子,平时凶神恶煞的总督见到外国人秒变哈巴狗,活脱脱一副官场现形记。

《二十年目睹之怪现状》:晚清职场变形记

吴趼人这本更像是社会纪实文学。主人公"九死一生"(这名字就够丧的)二十年里见证的怪事,现在看都脊背发凉:

- 把亲闺女送给上司当小妾

- 科举考场集体作弊产业链

- 药铺往小孩药里掺石灰

有年冬天重读"符弥轩虐父"这段,气得我摔了书——亲生儿子把老爹当乞丐使唤,比现在的啃老族恶劣百倍。

知识分子的愤怒与无奈

《老残游记》:背着药箱的社会医生

刘鹗本人是治水专家,书里老残摇着串铃走江湖,像极了拿着听诊器的社会医生。最经典的是"大明湖说书"那段,黑妞白妞的鼓书能让"五脏六腑里像熨斗熨过",现在读来依然唇齿生香。

但真正扎心的是那些"清官比贪官更可怕"的案例。玉贤、刚弼这些"清官",为了政绩草菅人命,让人想起某些一刀切的政策。

《孽海花》:名流圈的罗生门

曾朴这本当时算"爆款小说",写的是状元夫人傅彩云的艳史。但剥开香艳外衣,里面全是知识分子的无力感:

- 龚自珍儿子龚橙给英法联军带路

- 名士们一边骂列强一边抽

- 维新派在妓院谈救国

金雯青这个角色最可悲,花重金买来的俄国地图,结果国界线早被偷偷改过,像极了现在某些海归买假文凭。

为什么我们今天还要读?

去年参加读书会,有个00后说:"这些书不就是古代的吐槽大会吗?"确实,它们都用夸张的笔法,但区别在于:

| 网络段子 | 笑完就忘 |

| 谴责小说 | 笑中带泪 |

地铁上常看见年轻人读《官场现形记》笑出声,笑着笑着突然沉默。这些书像老中医的药方,治的不是清朝的病,是人性里反复发作的顽疾。

最近在重读《老残游记》,看到黄河结冰那段,窗外正好飘起今年第一场雪。老残在冰上抢救百姓的身影,和现在抗疫逆行者重叠在一起。好的文学大概就是这样,隔着百年风雪,依然能让我们心头一热。

发表评论