清明节起源探秘:传统习俗与历史演变

清明节的起源:从寒食到踏青的千年传承

每年四月初,空气中飘着青团香气时,我就知道外公又要开始念叨那句老话:"清明不清明,谷雨不谷雨"。这个承载着祭祖、踏青双重意义的节日,究竟是怎么从两千多年前走到今天的?让我们剥开层层历史,看看这个特殊日子的前世今生。

(清明节起源探秘:传统习俗与历史演变)

一、寒食节的古老基因

很多人不知道,现在清明节的前身其实是寒食节。记得小时候奶奶总在清明前三天就熄了灶火,全家只能吃冷食,那时候觉得特别委屈。后来才知道,这个习俗源自春秋时期那个悲壮的故事。

- 介子推的传说:晋文公重耳流亡时,忠臣介子推割股奉君,后来却被遗忘在封赏名单外。当晋文公想起时,介子推已带着母亲隐居绵山。为逼他出山,晋文公放火烧山,却意外将这对母子烧死在柳树下。

- 寒食习俗的形成:悔恨的晋文公下令每年这天禁火,只吃冷食。唐代诗人韩翃那句"日暮汉宫传蜡烛,轻烟散入五侯家",写的就是寒食节宫廷特许点烛的特殊场景。

| 时期 | 寒食节习俗 |

| 汉代 | 禁火一个月,后改为三天 |

| 唐代 | 皇家赐新火成为重要仪式 |

| 宋代 | 开始与清明习俗融合 |

二、节气与节日的完美邂逅

清明本是二十四节气之一,《历书》说:"春分后十五日,斗指丁,为清明。"这个最适合春耕的时节,恰好遇上了寒食祭扫的习俗,就像咖啡遇上奶泡,产生了奇妙的化学反应。

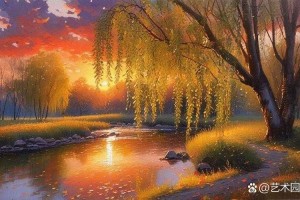

记得去年清明带儿子去乡下,看见老农在田间插柳条,他好奇地问为什么。这让我想起《淮南子》里的记载,古人认为清明时节"万物洁齐而清明",柳枝能驱邪避疫。这种农耕智慧与生命崇拜的融合,正是清明节的独特魅力。

1. 扫墓习俗的演变

秦汉时期多在寒食祭祖,到唐代逐渐固定在清明。白居易《寒食野望吟》里"丘墟郭门外,寒食谁家哭"的场景,已经能看到现代扫墓的雏形。

2. 踏青活动的兴起

宋代的《清明上河图》里,汴河两岸游人如织。张择端笔下那些放风筝、荡秋千的身影,和今天公园里的热闹景象何其相似。

三、南北方的清明差异

去年在杭州吃过朋友家自制的清明果,青翠欲滴的艾草香至今难忘。而北方同事带来的"子推燕"面点,又让我见识了山西人对这个节日的独特记忆。

- 江南地区:青团、艾饺是主角,用嫩艾草汁和糯米粉制成

- 闽粤地区:保留着更古老的"踏青"叫法,称为"行青"

- 北方地区:多见枣糕、面燕等面食,山西还保留着插柳习俗

姥姥常说:"清明不吃艾,阎王要见快。"这句带着泥土味的俗语,道出了食物背后的养生智慧。清明时节的艾草最是鲜嫩,正好帮助人体排出冬季积存的湿气。

窗外的雨丝渐渐停了,邻居家飘来蒸青团的香气。这个承载着中国人对生命双重理解的节日——既严肃地缅怀逝者,又欢欣地迎接春天,就像雨后的柳枝,历经千年依然青翠如新。

发表评论