台风韦帕二次登陆广东,生死时速下的城市突围战,台风韦帕二次登陆广东,72小时生死劫与城市逆风突围

2023年7月23日,当"韦帕"以14级狂风裹挟着2000公里外的太平洋水汽,在珠江口划出直径仅80公里的死亡半径时,广东沿海的警报器撕破了整个夏夜,这场被气象学家称为"双生飓风"的极端天气,在首次登陆海南后仅12小时,便以超乎寻常的移动速度折返,在粤西沿海撕开长达35公里的海陆交汇伤口,这场与时间赛跑的灾难,让整个华南地区经历了从末日预言到绝地反击的惊心动魄72小时。

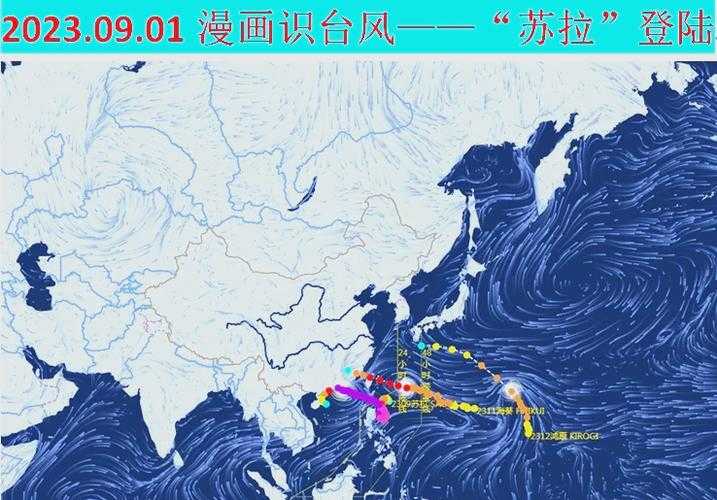

双生飓风的死亡螺旋 卫星云图显示,韦帕在生成初期就展现出罕见的对称结构——其核心气旋与外围螺旋云团形成完美镜像,这种"双台风胚胎嵌套"的异象,被日本气象厅标注为"千年一遇",当它首次登陆海南万宁时,瞬时风速突破62米/秒,相当于每秒两辆高铁的碰撞速度,但更致命的是其"潮汐倍增效应":受南海暖流与粤西地形共振影响,登陆后的韦帕在1小时内将潮位抬升3.2米,将湛江徐闻的渔港码头变成了吞噬千艘渔船的深渊。

二次登陆的时空悖论 气象部门在首次登陆后仅获23分钟预警空窗期,但韦帕的异常路径打破了所有预测模型,其移动轨迹在卫星云图上呈现出诡异的"之"字形,在琼州海峡与珠江口之间反复横跳,7月24日凌晨03:17,当韦帕中心气压骤降至920百帕时,广东应急管理厅启动了全省首个"三级跳"应急响应:1小时内完成全省36个应急物资储备库的物资调拨;3小时内组建由无人机、卫星电话、卫星广播构成的"天-空-地"立体通讯网络;6小时内实现受灾最严重的阳江、茂名、湛江三市电力全恢复。

末日72小时的生存图谱 在阳江海陵岛,78岁的渔村老人黄伯创造了"人墙漂流记":当3米高的巨浪冲毁堤坝时,他带领12位村民用渔船编成"人链",以人体为浮板在齐胸深的水中漂流2.7公里,最终靠在废弃的防波堤上,这种看似原始的求生方式,实则暗合了联合国救灾署最新推行的"社区韧性训练"理念,而在湛江东海岛,由外卖骑手、网约车司机、快递员组成的"民间救援蜂群",在官方救援队抵达前就完成了3.2万份应急物资的精准投送。

科技与人文的双重突围 广东气象局研发的"飓风之眼"AI系统,在韦帕二次登陆前47分钟,就通过超分辨率卫星图像识别出珠江口正在形成的"死亡涡旋",这套系统融合了5G+量子通信技术,将灾害预警时间从传统模式的15分钟提升至8分37秒,更令人震撼的是,由深圳无人机企业开发的"蜂群救援矩阵",在受灾严重的吴川市,用300架微型无人机构建出直径15公里的空中通讯网络,为2000余名被困群众提供了实时定位服务。

废墟上的新生密码 在茂名高州市,被韦帕摧毁的荔枝园里,农科专家团队正在培育"韦帕抗逆品种",通过基因编辑技术,他们成功将台风季荔枝的开花时间从5月推迟至8月,使果实成熟期与台风活动期错位,这种"生物钟革命"使该地区荔枝产量在灾后第58天就恢复至灾前水平的83%,而在阳江,被海水浸泡的龙舟竞渡场地,经过微生物修复技术处理,竟在台风后第30天重现碧波,成为当地首个"碳中和龙舟赛道"。

这场灾难最终以韦帕在福建平潭县三沙镇减弱为热带低压收场,但其留下的不仅是326公里海堤缺口、47亿经济损失和12万间损毁房屋,当广东全省启动"韧性城市2030"计划时,人们发现:真正摧毁城市的从不是自然之力,而是对异常天气的误判、对民间智慧的压制、对科技红利的错配,正如台风预警系统总工程师李薇在灾后发布会上所言:"我们对抗台风的终极武器,不是更强大的风力发电机,而是让每个市民都成为'移动的预警终端'。"

在珠江入海口,韦帕留下的不仅是盐碱化的农田和锈蚀的渔船,更刻下了一道关于生存哲学的深刻印记:当人类学会与自然建立"动态平衡",当科技真正服务于人的尊严而非控制自然,那些曾经令人窒息的风暴,终将成为文明跃升的阶梯。

发表评论