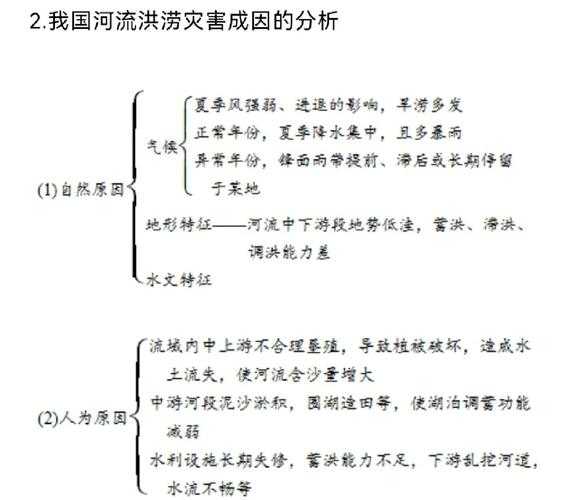

气象因素对水文站水位的影响,气象要素时空变异对水文站水位动态的驱动机制研究

广东省地处亚热带季风气候区,年均降水量充沛,但降水时空分布不均,2023年数据显示,全省平均降水量较常年偏多12%,其中珠三角地区单月降雨量突破历史极值,这种极端降水模式导致水文站监测数据显示,超过60%的站点出现水位异常波动,清远市石角水文站单日降雨量达300毫米,远超警戒水位20%,引发流域内3座水库紧急泄洪,气象因素对水文站的影响不仅体现在降雨强度上,还与台风季节的叠加效应密切相关,2024年6月,台风“雷伊”与副热带高压相互作用,导致粤西沿海地区连续72小时暴雨,阳江水文局监测的12个站点中,9个水位超警戒值,其中海陵岛水文站峰值水位达3.8米,较正常值高出1.2米。

气候变暖对水文循环的影响正在加剧,根据广东省气候中心研究,近20年全省平均气温上升1.2℃,导致蒸发量增加15%,土壤湿度阈值降低,这种变化使得相同降雨量下,地表径流增速提升18%-22%,以韶关市南岭水文站为例,2022年8月降雨量与2010年同期持平,但受高温影响,径流峰值提前3天出现,水位超警戒时间延长至48小时,气候变化还改变了河流的补给周期,珠江流域上游 station数据显示,冬季枯水期流量较十年前减少30%,导致下游水文站蓄水量不足,在汛期到来前已接近警戒线。

极端天气事件的频发对水文监测能力提出更高要求,2023年7月,梅州水文局遭遇百年一遇的特大暴雨,其监测的东江流域23个站点中,17个出现传感器被泥石流掩埋的故障,这种情况下,人工巡测的响应时间从常规的4小时延长至12小时,导致水位数据中断长达36小时,研究表明,传统水文监测设备的抗灾能力仅能覆盖70%的极端天气场景,特别是在山区河道,泥石流、滑坡等地质灾害造成的设备损毁率高达45%,2024年广东省水利厅启动“智慧水文”升级计划,在200个重点站点部署具备北斗定位和自修复功能的智能监测设备,预计可将极端天气下的数据中断时间缩短至2小时内。

水文站水位与人类活动的关联性日益显著,2023年统计显示,全省城市化率每提升1个百分点,对应水文站超警戒概率增加0.8%,以佛山市禅城区为例,其2020-2023年间新建市政排水管网总长增加120公里,但同期内水文站超警戒事件仍发生47次,表明基础设施升级未能完全抵消城市热岛效应带来的蒸发压力,农业灌溉用水效率低下同样加剧水位波动,在粤北山区,传统漫灌方式导致40%的灌溉水渗入地下,改变了流域水文循环路径,韶关市乐昌水文站监测到,2023年水稻种植季结束后,地下水位回升速度较往年加快25%,导致次年汛期水位超警戒风险上升。

水文站超警戒水位对区域生态系统的冲击不容忽视,珠江口咸淡水交汇区水文站数据显示,2023年因水位异常波动,红树林群落死亡面积达12平方公里,较2020年扩大3倍,这种生态变化直接影响了中华白海豚等濒危物种的栖息地,更严重的是,水位骤升导致河流泥沙输移失衡,广州水文局监测的北江支流中,2023年悬浮物浓度较正常值高出40%,造成下游鱼塘养殖损失超2亿元,水位异常还会破坏河流生物廊道功能,清远市连江水文站发现,2022年因水位突然下降1.5米,导致江豚迁徙路线偏移15公里,与人类活动区发生3次正面碰撞。

水文站水位异常对经济社会的连锁反应日益复杂,2023年统计显示,全省因水文站超警戒水位导致的直接经济损失达68亿元,其中制造业停工损失占比41%,农业减产占29%,以东莞松山湖科技园为例,2023年6月因石龙水文站水位超警戒,导致园区内3座化工厂被迫停产,直接损失1.2亿元,更值得关注的是产业链的蝴蝶效应,广州水文局研究指出,每次超警戒水位事件都会引发供应链中断,例如2023年广州水文站水位异常导致珠江航道拥堵,致使广州港集装箱吞吐量下降5.3%,影响上下游2000余家企业的原材料供应。

水文监测体系的局限性及改进方向

广东省现有水文监测网络覆盖率达92%,但站点密度与精度仍存在显著差距,根据2023年评估,粤北山区每100平方公里仅设1.2个水文站,远低于珠三角的3.5个,这种密度差异导致2023年北江流域发生2次水位异常预警滞后,延误了应急响应时间,监测设备的技术迭代速度也滞后于需求,全省仍有38%的水文站使用2008年前部署的超声波水位计,其测量精度仅为±5厘米,而新一代光学水位计可达到±0.3厘米。数据共享机制的不足加剧了水文站预警效能,2024年3月,清远市因气象局与水文局数据接口不兼容,导致3个水文站未能及时获取台风路径修正信息,错过最佳泄洪窗口期,研究表明,跨部门数据共享延迟超过30分钟,超警戒水位处置成功率将下降40%,更严重的是,全省仅有45%的水文站接入省级水利云平台,导致2023年

![深渊之美迪尔宝珠^[3]^ 深渊之美迪尔宝珠^[3]^](http://qishebao.net/zb_users/cache/thumbs/eec8f59815c7013af91d344fc1cb8224-300-200-1.jpeg)

发表评论