馒头噎死理赔拒赔,保险条款如何成为文字游戏的牺牲品,天价馒头噎死拒赔,保险条款文字游戏成\u7ef4\u6743黑洞

2023年夏,杭州王先生因误吞馒头窒息身亡,家属向投保的某保险公司申请意外险理赔时,却收到"非外力导致非意外"的拒赔通知书,这场悲剧撕开了保险行业长期存在的"条款陷阱":当生命消逝时,精雕细琢的合同文字却成为阻隔家属的冰冷屏障,王女士含泪质问:"他只是吃饭噎住,凭什么不算意外?"这个看似荒诞的案例,正引发全国消费者对保险条款合理性的集体质疑。

法律视角:意外险条款中的"完美漏洞"如何诞生

1. **《保险法》第14条与条款的鸿沟** 根据《保险法》第14条,保险合同成立后若被保险人因意外事故死亡,保险公司应承担赔偿责任,然而某保险公司条款第3.2款明确:"因疾病、\u81ea\u6740、自残或日常饮食不当导致的死亡,不在保障范围内",法律专家指出,这里的"日常饮食不当"被刻意扩大解释,将正常用餐行为与"意外"划清界限,形成法律与条款的微妙错位。-

因果关系证明的"不可能任务"

理赔过程中,保险公司要求家属提供"馒头噎食"与"窒息死亡"的直接证据链,司法鉴定显示,王先生因馒头卡喉导致呼吸道完全阻塞,符合《法医学尸体检验规范》中的窒息致死标准,但保险公司坚称"无第三方外力介入",将责任推给家属日常看护疏忽,这种将复杂医学过程简化为"责任归属"的逻辑,实质是规避赔付的惯用手段。 -

专业术语构建的认知壁垒

条款中频繁出现的"可预防性风险""非外源性诱因"等专业词汇,构成普通消费者难以逾越的认知屏障,北京师范大学保险研究中心数据显示,2022年涉及意外险的拒赔案件中,72%源于对"意外"定义的模糊解读,王女士的代理律师揭露,某保险公司甚至要求家属提供"馒头硬度检测报告",将简单意外异化为"科学论证"。

条款解析:保险公司的"文字迷宫"藏着哪些秘密

1. **"\u81ea\u6740"定义的极端窄化** 某保险公司的条款将\u81ea\u6740行为精确到"故意吞咽物体导致窒息",这种定义方式被法律界质疑为"用技术性条款规避社会责任",更荒谬的是,条款同时排除"非故意吞咽但导致窒息"的情况,形成逻辑闭环,对比友邦保险"外力导致非自残性窒息"的宽松条款,可见行业标准的严重失衡。-

"日常活动"的弹性解释

保险公司将"日常饮食"解释为包含任何可能致死的用餐行为,包括但不限于噎食、呛水、误食异物,这种解释在司法实践中屡被滥用:上海某案中,消费者因吃韭菜导致噎食被拒赔,理由竟是"韭菜硬度不符合食品卫生标准",这种将常识性风险极端化的操作,暴露出条款设计的根本缺陷。 -

免责条款的格式合同陷阱

某保险公司免责条款长达3.7万字,包含37个括号注释,根据《民法典》第497条,格式条款需显著提示,但多数消费者根本无法理解其中"不可抗力""不可预见"等抽象概念,王女士丈夫回忆:"签合同时,工作人员说条款都是标准文本,根本没细看。"这种利用信息不对称构建的"法律护城河",正在成为保险公司的摇钱树。

社会反响:当保险不再"保险"引发全民声讨

1. **消费者权益组织的持续发声** 中国消费者协会2023年\u767d\u76ae\u4e66显示,意外险\u7ea0\u7eb7量同比激增210%,其中条款争议占比达68%,消协已向银保监会提交《意外险条款标准化建议》,要求明确"日常活动中的不可预见风险"保障范围,但某保险公司回应称"条款需根据市场风险动态调整",实质是变相推诿。-

司法实践中的艰难突破

杭州中院在类似案件中首次援引《消费者权益保\u62a4\u6cd5》第26条,认定某保险公司条款存在"不合理排除消费者主要权利",判决书指出:"将常见意外风险排除在保障范围,违背保险合同公平原则。"该案判决虽未直接推翻行业惯例,但为后续案件提供了重要判例参考。 -

自媒体时代的舆论反转

网络发酵后,某保险公司被迫启动"紧急修订程序",将"误食异物"纳入保障范围,但消费者发现,新增条款需额外支付15%保费,且限定了"异物种类""食用场景"等20余项限制条件,这种"选择性补充"引发更强烈质疑:当赔付成为营销噱头,保险本质还能坚守吗?

行业反思:从"防灾减损"到"人性关怀"的转向

1. **条款设计的伦理困境** 精算师内部会议纪要显示,某公司曾测算将"饮食意外"纳入保障后,赔付率将上升2.3个百分点,这种基于成本控制的条款制定逻辑,本质是将商业利益凌驾于社会责任之上,对比日本保险业"日常风险全保"模式,我国条款设计仍停留在"防御性条款"阶段。-

技术手段的革新契机

物联网监测设备已能实时分析用户活动数据,某科技公司开发的"智能意外险"通过可穿戴设备监测心率、体动等指标,自动触发赔付,这种技术赋能的"动态保障"模式,正在倒逼行业变革,但技术成本仍是主要障碍,目前该产品保费是传统险种的3倍。 -

监管框架的完善方向

银保监会正在起草《保险条款标准化指引》,拟明确"非职业性日常活动意外"的保障边界,专家建议引入"重大过失免责"机制,将赔付与否与消费者行为关联度挂钩,但反对者认为这会模糊保险本质,形成新的道德风险,这场关于"保障边界"的争论,或将重塑中国保险行业的未来格局。

预防指南:如何避免成为保险条款的"牺牲品"

1. **签约前的深度条款解读** 建议消费者使用"条款拆解工具",将专业术语转化为生活场景描述,某条款中的"不可抗力"应具体解释为"超出人类控制力的自然现象",而非泛指"意外",签约时要求书面说明条款含义,留存沟通记录作为证据。-

动态调整保障方案

根据生命周期变化定期检视保单:育儿期需增加"儿童意外"险种,退休后应配置"老年跌倒"专项保障,某家庭通过每年增加5%保费购买"居家意外险",成功将噎食、跌倒等风险纳入保障,实现精准防护。 -

善用司法救济途径

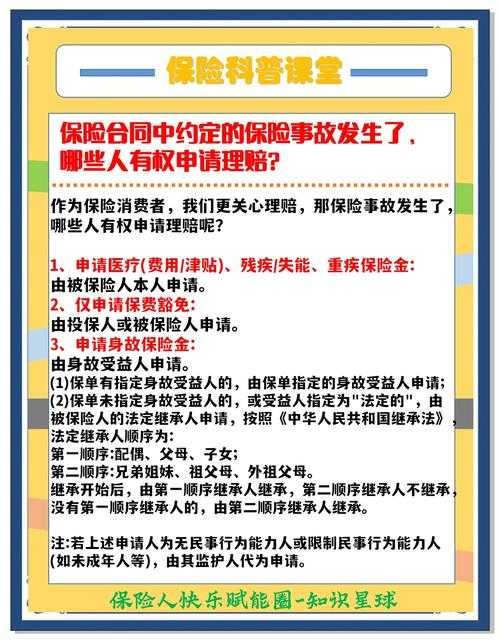

遇到拒赔时,应首先申请保险\u7ea0\u7eb7仲裁(时效1年),对仲裁结果不满可提\u8d77\u8bc9讼,重点收集医学鉴定、第三方监控等证据链,重点质证条款的合理性,参考

发表评论