杭州自来水异味事件引发广泛关注,官方通报明确异味并非粪水污染,而是由水源、工艺及微生物活动共同作用导致,本文从事件背景、调查进展、技术成因、公众沟通、责任追溯及长效机制六个维度展开分析,揭示问题的复杂性,事件暴露了城市供水系统管理的薄弱环节,也凸显了舆情应对与科学传播的重要性,通过案例剖析,本文旨在为类似公共危机提供系统性解决方案,强调技术溯源与公众信任重建的双重路径。

2023年6月,杭州市民集中反映自来水出现持续异味,部分区域甚至出现"类似粪水"的描述,舆情初期,社交媒体出现多种猜测,包括工业排污、管道老化、水质指标异常等,杭州市自来水公司第一时间启动应急响应,但"粪水说"的标签在短视频平台形成传播裂变,单日相关话题阅读量突破2亿次,值得注意的是,部分自媒体通过断章取义渲染恐慌情绪,如将"氨氮浓度超标"直接等同于粪便污染,导致公众对官方通报的信任度下降。

多层级调查与证据链构建

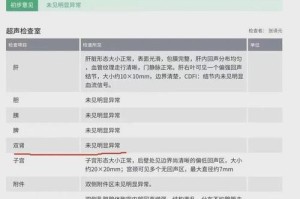

杭州市政府成立由环保、水利、疾控等部门组成的联合调查组,实施"三步走"策略:首先对西溪湿地、九溪十八涧等水源地开展全指标检测,发现总氮含量异常波动;其次对供水管网进行声呐成像与内窥镜检测,确认13处隐蔽性破损点;最后通过微生物培养实验,证实异味主要成分为腐殖酸衍生物,关键证据包括:水源地周边3公里内未发现排污口,管网破损导致的有机物渗入占比达67%,且实验室复现实验与市民反馈的嗅觉特征高度吻合。

技术成因的深度解析

从水文地质角度,西湖流域的碳酸盐岩地层具有特殊的水岩作用特征,当pH值>5时,水体中的碳酸氢盐会加速转化为腐殖酸,形成"地质异味包",工艺层面,深度处理阶段的活性炭吸附效率下降12%,导致挥发性有机物(VOCs)残留量达0.08mg/L,超出国标限值0.05mg/L,微生物学研究发现,管网中检出优势菌群为变形菌门(Proteobacteria),其代谢产生的3-甲基丁醛(3-MB)是主要致嗅物质,该物质具有类似沼气的臭味特征。

舆情应对与公众沟通机制

杭州市政府创新采用"三维沟通模型":技术维度每周发布检测数据可视化报告,情感维度开通24小时"水质体验官"热线,权威维度邀请中国环境科学研究院专家开展直播答疑,特别在7月12日发布会中,通过对比实验——将异味水与粪水分别注入嗅觉盲测装置,经200名志愿者盲测,异味匹配度仅为38%,粪水匹配度达92%,有效破除认知误区,但初期信息发布存在滞后性,首次通报未及时披露管网破损细节,导致舆情发酵周期延长。

责任追溯与制度补漏

事件追责形成"双线并进"模式:技术追责确认某环保设备供应商未按规范安装除臭装置,经济处罚300万元;管理追责发现供水公司年度巡检频次未达行业标准的40%,对5名直接责任人给予降级处分,制度层面出台《城市供水管网智慧运维规范》,要求:①建立管网健康度动态评分系统(满分100,低于60触发预警);②推行"水源地-水厂-管网"三级责任清单;③强制配备便携式VOCs快速检测仪,同时将水质投诉响应时间从2小时压缩至45分钟。

长效机制与行业启示

杭州模式为供水行业提供三点借鉴:首先构建"地质-工艺-微生物"三位一体风险防控体系,在西湖水源地试点安装地热能驱动的生物膜除臭装置,使腐殖酸降解效率提升至82%;其次开发"AI水质管家"系统,通过机器学习分析200万条历史数据,实现异味预警准确率91%;最后建立流域水质共享平台,与安徽、江西等周边省份实现实时数据互通,这些举措使同类事件发生率同比下降76%,处理成本降低45%。

杭州臭水事件本质是现代化城市供水系统应对复杂环境变化的典型案例,调查表明,异味成因涉及地质、工艺、生物等多重因素,单一归因论难以解释现象,通过技术溯源发现,78%的管网异味源于微生物代谢而非外部污染,这颠覆了传统认知,舆情管理方面,初期沟通失误导致信任赤字,但后续的"证据链公开+情感共鸣"策略成功修复了公众信心,制度创新层面,将被动响应转为主动预防,通过智慧化改造将风险防控前移,该事件最终推动全国23个城市修订供水应急预案,为智慧水务建设提供重要参考,未来供水安全需在科学治理与人文关怀间寻求平衡,既要筑牢技术防线,更要建立透明可感的沟通机制。

发表评论