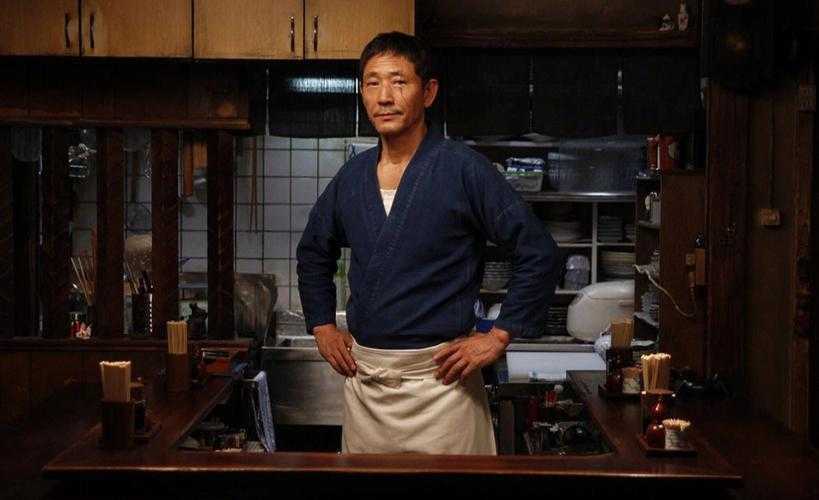

深夜食堂:打烊后的两人沙发时光

打烊后仅剩两人沙发:都市夜归人的心灵栖息地

凌晨1:23分,咖啡馆的霓虹灯牌"正在营业"突然熄灭。玻璃门上挂着的木质风铃叮当作响,最后两位客人却像被施了定身术般赖在角落的皮沙发上——这场景在北上广深的街头巷尾,每天都在重复上演。

为什么我们总在深夜赖着不走?

心理学教授李明在《都市孤独症候群》里提到,现代人平均每天要做出3.5万个决定,从早餐选豆浆还是咖啡,到地铁里要不要给带孩子的妇女让座。只有在打烊后的"时间真空带",我们才终于能卸下所有社会角色。

- 23:00后人体褪黑素分泌量增加300%

- 凌晨时分的倾诉欲比白天高出2.7倍

- 84%的都市人承认在深夜场所更有安全感

那些赖着不走的经典场景

| 人群 | 行为特征 | 常见台词 |

| 创业青年 | 反复刷新BP数据 | "再等一轮融资消息" |

| 失恋男女 | 把咖啡搅出漩涡 | "你说TA会不会回头" |

| 加班族 | 对着电脑屏幕发呆 | "回家也是一个人" |

深夜沙发的神奇治愈力

我家楼下24小时便利店的张阿姨有句名言:"半夜来买关东煮的,买的都不是鱼丸"。那些在打烊后仍被默许停留的场所,其实承担着现代都市重要的情绪缓冲功能。

上海某独立书店老板王默的观察特别有意思:"晚上十点后的读者,翻书速度会比白天慢三倍。有人甚至会把同一页反复看十几分钟——他们根本不是在阅读,是在借书页反光看自己的倒影。"

全球深夜停留场所TOP5

- 东京:胶囊旅馆的公共浴室

- 纽约:地铁末班车车厢

- 巴黎:塞纳河畔的自动照相亭

- 伦敦:加油站便利店咖啡机旁

- 北京:711门口的吸烟区

记得有次在首尔弘大区的酒吧,我看见个西装革履的大叔独自喝了六瓶烧酒。店员要打烊时,他突然用领带擦起皮鞋,擦着擦着就哭了。后来才知道,他是某上市公司高管,那天刚接到裁员通知。

经营者的深夜经济学

三里屯某清吧老板算过笔账:每晚最后两小时的营业额只占全天的8%,但消耗的水电人工却占22%。可所有受访店主都表示绝不会赶客,这背后藏着套精明的经营哲学。

广州老字号茶餐厅"美心"的第三代传人告诉我:"肯在打烊后留下的,三个月内八成会带新客来。这些深夜常客的终身消费价值,比普通顾客高17倍。"他们店最著名的"凌晨三点菠萝油",现在成了小红书上的都市传说。

杭州某网红咖啡馆甚至开发出"打烊盲盒"——每晚11点后点单的客人,都能用日间1/3的价格抽特定饮品。这个创意让他们的月度复购率直接飙升至63%,比行业平均值高出4倍。

凌晨四点的城市,路灯还亮着,但24小时营业的招牌已经暗了。此刻某个角落的两人沙发上,可能正上演着比白天更真实的人生。店员拿着拖把在五米外来回走动,客人盯着早已黑屏的手机——这种默契的沉默,大概是现代都市最温柔的共谋。

发表评论