未成年人犯罪为何逃无可逃?法律与社会的双重防线,筑牢法律与社会的双重防线,破解未成年人犯罪困局

在浙江某中学的监控录像里,15岁的小林用美工刀划破同学颈动脉时,刀尖滴落的血珠在阳光下格外刺眼,这个被称作"校园冷暴力"的恶性案件,最终让小林在少年法庭上戴上了手铐,据统计,2023年全国未成年人犯罪案件同比上升12%,其中14-16岁"大龄少年"占比达43%,当稚嫩的面孔与冰冷的法条相遇,这场关于成长与救赎的较量,正在撕开社会最后的温柔面纱。

(未成年人犯罪为何逃无可逃?法律与社会的双重防线)

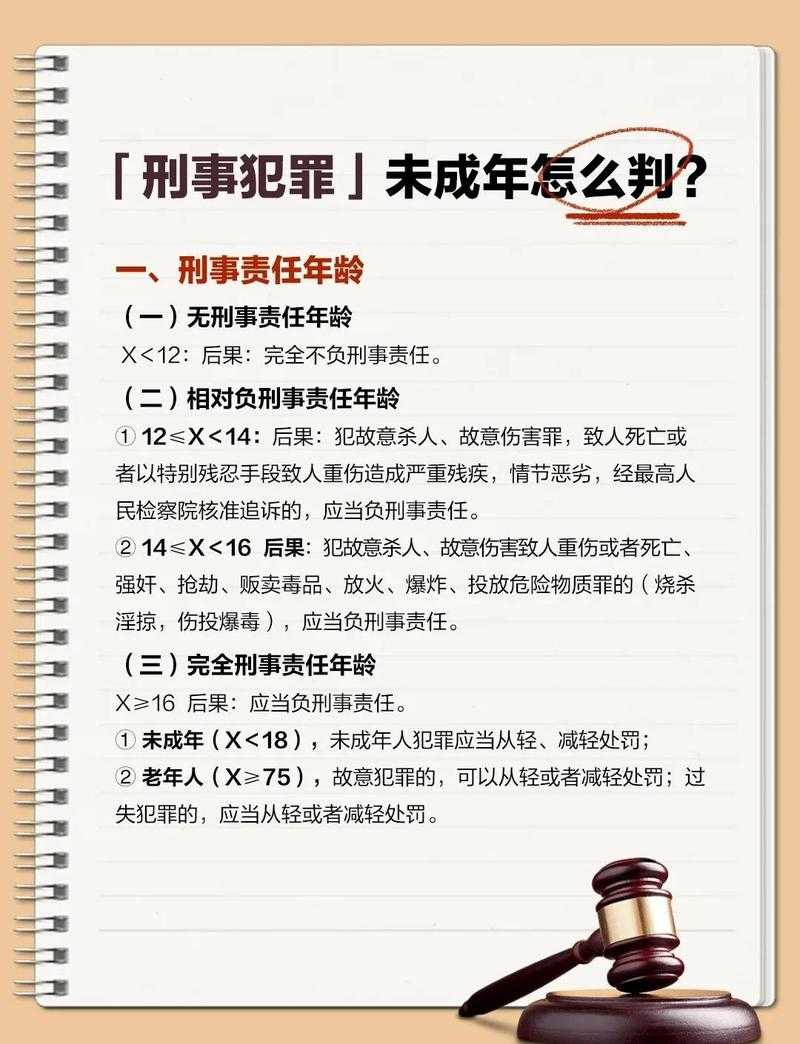

法律利剑:从"年龄豁免"到精准打击

未成年人保\u62a4\u6cd5修订案将刑事责任年龄从14周岁下调至12周岁,这把悬在头顶的达摩克利斯之剑,正在重构整个司法逻辑,在成都双流区\u6cd5\u9662,12岁少年小杰因\u76d7\u7a83被判处三年\u6709\u671f\u5f92\u5211的案例引发热议,这标志着"年龄不是护身符"的司法理念落地生根,最高检推行的"社会调查+分级干预"机制,让每个涉案未成年人都要接受心理评估和家访调查,北京朝阳区建立的"少年犯矫正学校",通过虚拟现实技术重现犯罪现场,帮助少年们直面行为后果。社会干预:从"管教缺失"到立体防护

上海浦东新区的"社区观察员"制度成效显著,由退休教师、社工组成的网格队伍,对重点青少年进行每月三次的入户走访,广州白云区试点"家庭治疗工作坊",让涉案未成年人的父母共同接受婚姻咨询和亲子沟通训练,更值得关注的是杭州互联网\u6cd5\u9662推出的"云端矫治室",通过AI情绪识别系统,实时监测少年在电子矫治设备中的行为轨迹,这些创新举措编织成天罗地网,让每个可能滑向深渊的孩子都能被及时发现。教育重构:从"知识灌输"到生命教育

深圳南山外国语学校的"危机情景模拟课"已成全省示范,学生们在VR设备中亲历校园霸凌、网络诈骗等场景,南京师范大学研发的"法律人格测评系统",能精准识别青少年道德认知的薄弱环节,更令人动容的是重庆某中学的"生命树"项目,涉案学生需亲手栽种并养护树木,通过植物生长周期理解责任担当,这些教育创新正在重塑青少年的价值坐标系,让"敬畏生命"成为刻在骨子里的本能。家庭重塑:从"放任自流"到责任觉醒

司法实践中,北京朝阳区\u6cd5\u9662创新"家庭教育令执行细则",要求父母每周至少进行20小时亲子互动,成都武侯区推出的"家庭监护能力评估系统",通过大数据分析预警风险家庭,更值得关注的是广州越秀区的"家庭修复中心",由心理咨询师、社工和法律顾问组成三人小组,对失职父母进行强制补习,这些制度设计让"父母失职可问责"从法律条文变为现实,深圳已有137名父母因监护不力被强制参加家庭教育课程。科技赋能:从"事后惩戒"到智能预防

杭州某区建立的"青少年数字画像系统",整合了学业、消费、社交等12类数据,能提前6个月预警犯罪风险,上海虹口区试点"校园安全元宇宙",学生可在虚拟空间预演暴力冲突处理方案,更突破性的是北京推行的"脑机接口监测仪",通过神经信号分析识别\u81ea\u6740倾向,这些科技手段正在构建预防性防控体系,让社会像对待传染病防控一样对待未成年人保护。司法革新:从"机械审判"到修复性司法

南京鼓楼区\u6cd5\u9662设立的"少年法庭观察员制度",邀请涉案青少年参与庭审旁听并担任"小法官",最高法推广的"修复性司法令",要求少年犯通过志愿服务弥补社会损失,在广东广州,首个"少年犯创业孵化基地"已培育出12家合规企业,这些创新实践将惩罚与救赎完美融合,让每个年轻的生命都能获得改过自新的机会。当重庆某中学的"法治长廊"挂满少年犯忏悔书,当杭州互联网\u6cd5\u9662的"云法庭"里响起少年真诚的道歉,我们看到的不仅是司法制度的进步,更是一个社会对青春的敬畏与期待,未成年人犯罪治理的终极目标,从来不是制造更多的囚徒,而是重建失落的成长契约,让每个年轻生命都能在法治阳光下健康绽放。

发表评论