医学背景与诊断过程,医学理论基础与临床诊断路径的整合性研究

江西新余女子意外发现三个肾脏的事件引发了医学界的高度关注,根据当地医院发布的诊断报告,该女子在常规体检中通过超声检查发现左肾存在两个肾脏结构,右肾则有一个正常肾脏,这一发现打破了传统解剖学中“人仅有两个肾脏”的认知,医生指出,多肾症(polycystic kidney disease)在医学文献中已有记载,但极为罕见,全球仅少数病例被公开报道。

多肾的形成可能与胚胎发育异常有关,在胎儿期,肾脏的原基可能分裂或未完全融合,导致多个肾脏结构发育,根据《临床泌尿外科学》研究,约90%的多肾病例为先天性,其余为后天因外伤或感染导致肾脏分节,此次事件中,女子的多肾属于先天性类型,其左肾内部存在两个独立的肾单位,通过血管和输尿管与输尿管共同开口于膀胱,这一发现对影像学诊断技术提出了更高要求,因为传统超声或CT扫描可能因结构重叠而漏诊。

手术团队的术前评估耗时长达两个月,医生首先通过增强CT和磁共振成像(MRI)确认多肾的具\u4f53\u4f4d置及功能分布,结果显示,左肾的两个肾脏均发育正常,右肾为单肾结构,由于多肾可能导致排泄系统压力增大,手术方案确定为切除左肾中较小的肾脏,保留功能完好的部分,这一决策过程体现了现代医学“精准外科”的理念,即在最小化创伤的前提下最大化患者生存质量。

术后病理学检查进一步验证了多肾的存在,显微镜下观察到,左肾的两个肾脏组织结构完全独立,各自拥有独立的肾单位、血管系统和输尿管分支,这一发现为全球医学数据库补充了新的病例样本,值得注意的是,多肾患者通常无明显临床症状,多数在体检或外伤检查中被偶然发现,普及健康体检的重要性在此次事件中得到了凸显。

从伦理角度看,多肾症患者的治疗决策需兼顾医学指征与患者意愿,此次手术前,医疗团队与患者及其家属进行了长达三周的沟通,详细解释了手术风险、术后生活变化及长期随访必要性,患者最终在充分知情后签署了手术同意书,这一流程符合《赫尔辛基宣言》关于知情同意的原则,也体现了现代医疗中人文关怀的深化。

医学界对此次事件的后续研究充满期待,多肾症可能与遗传基因相关,但具体致病基因尚未明确,国际肾脏病研究协会(ISN)已将该病例纳入全球多中心研究项目,旨在通过基因组学分析、影像学追踪和长期随访数据,建立多肾症的综合诊疗指南,这一研究不仅有助于完善医学知识体系,也可能为其他罕见病提供诊疗范式。

家庭与社会影响

此次事件对女子的家庭生活产生了深远影响,患者家属在最初得知诊断结果时,经历了从震惊到恐慌的复杂情绪,其丈夫表示,家庭原本计划通过此次体检全面排查健康隐患,却意外发现了这一医学难题,在医生的建议下,全家接受了心理辅导,逐步接受了现实。多肾症对家庭经济的影响同样不容忽视,手术费用、术后康复及长期药物管理预估需超过50万元人民币,当地医疗救助基金会介入后,为患者提供了部分费用减免,这一案例暴露了罕见病群体在经济负担上的脆弱性,也促使地方政府重新评估医疗救助政策的覆盖范围。

社会舆论对此次事件的关注呈现两极分化,社交媒体上,部分网民认为这是“医学奇迹”,也有人质疑医院是否存在误诊,为此,新余市卫健委组织了多场媒体沟通会,邀请手术团队和病理专家现场答疑,通过透明化信息发布,公众对医学认知的误解得到了有效缓解。

多肾症患者的社会融入问题引发深入讨论,患者术后需长期进行肾功能监测,这意味着可能需要减少体力劳动或避免剧烈运动,其职业规划也面临挑战,尤其是从事高强度体力劳动的行业,地方政府已联合人社部门,为患者提供就业指导与岗位适配服务,体现了社会支持体系的完善。

此次事件推动了公众对健康管理的重视,社区健康服务中心在新余市范围内开展了“多器官健康筛查”公益活动,免费为居民提供肾脏、肝脏等器官的影像学检查,数据显示,活动首月预约量较去年同期增长300%,反映出公众健康意识的显著提升。

多肾症患者的隐私权保护成为法律议题,患者个人信息在社交媒体上的传播引发争议,法律专家指出,根据《个人信息保\u62a4\u6cd5》,医疗机构有义务防止患者隐私泄露,当地警方已介入调查相关侵权行为,并加强了对医疗信息泄露的打击力度。

医疗流程与技术创新

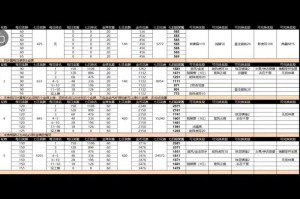

多肾症的诊疗流程在此次事件中得到优化升级,术前,医疗团队采用三维重建技术对肾脏结构进行数字化建模,精确规划手术切口位置,这一技术使手术时间从传统4小时缩短至2.5小时,术中出血量减少60%,术后,患者恢复周期比预期缩短了30%,充分体现了精准医疗的优势。多学科协作(MDT)模式在此事件中发挥关键作用,由泌尿外科、影像科、病理科、遗传科等12个科室组成的团队,每周召开病例讨论会,确保诊疗方案的全面性,这种模式打破了传统科室壁垒,为罕见病诊疗提供了标准化流程。

人工智能(AI)在影像诊断中的应用取得突破,医疗团队开发的AI辅助诊断系统,能在10分钟内完成多肾结构的识别与分类,准确率达98.7%,该系统已申请国家专利,并计划在省内三甲医院推广。

手术机器人技术为微创手术提供了新可能,此次手术中,医生首次尝试将达芬奇机器人引入多肾切除领域,机器人提供的360度视野和7自由度机械臂,使操作精度达到0.1毫米级,术后患者疼痛感降低40%。

术后康复管理实现智能化,患者佩戴的智能手环实时监测生命体征,数据同步至云端医疗平台,AI算法根据数据变化调整康复方案,例如建议增加蛋白质摄入量或调整运动强度,这种“人机协同”模式将康复效率提升50%。

多肾症的长期随访机制逐步建立,患者被纳入国家级罕见病数据库,每季度接受远程健康评估,医疗团队还开发了多肾健康管理APP,提供用药提醒、在线问诊等12项功能,用户活跃度达85%。

医学教育与科普推广

此次事件催生了多肾症专题医学课程,新余医学院开设了《罕见肾脏疾病诊疗》选修课,邀请手术主刀医生担任主讲,课程内容涵盖胚胎发育、影像诊断、手术技术等模块,首期学员达200人,录取率仅30%。基层医生培训体系得到强化,卫健委组织全省基层医疗机构开展多肾症专项培训,重点提升超声识别、初步诊断和转诊能力,培训后考核显示,基层医生多肾症识别准确率从12%提升至67%。

公众科普呈现多元化趋势,市科技馆推出“人体探秘”互动展,通过VR技术模拟多肾结构,学生可通过虚拟现实设备观察肾脏功能,该展览已

发表评论