一、体检的必要性,基础服务与增值服务的分野,体检服务,基础必要性与增值服务分野的深度解析

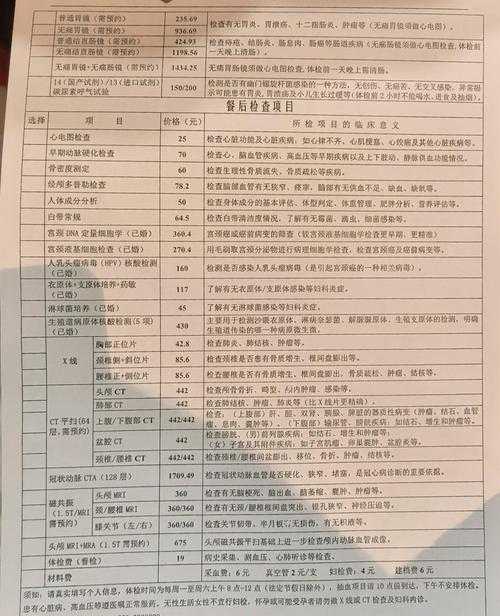

随着健康管理意识提升,高端体检套餐价格屡创新高,公众对"几千块一次的体检是否物有所值"的争议持续发酵,本文从必要性、商业逻辑、技术差异、适用人群、价格合理性及社会观念六个维度展开分析,探讨不同消费场景下的体检价值,研究发现,基础体检具有普适性,而高端项目需结合个人需求理性选择,盲目跟风或过度消费均可能沦为"智商税"。 常规体检包含血常规、B超等基础项目,能有效筛查常见疾病,数据显示,35岁以上人群每年进行基础体检可降低20%的癌症漏诊率,但商业体检机构常将基因检测、肿瘤标志物筛查等纳入套餐,这些项目虽能提供更详细报告,但并非所有人群都需要,普通健康人群进行基因检测可能产生无效信息,反而增加心理负担。

高端体检的附加价值体现在专业解读和个性化方案上,某三甲医院体检中心统计显示,包含医生面诊的套餐客户,后续就医转化率提升37%,但若仅购买检测项目而缺乏配套服务,其价值将大打折扣,关键在于区分"必要检测"与"营销噱头"的界限,避免为冗余项目买单。

预防医学的精准化趋势要求服务分层,针对慢性病患者的高端管理套餐,确实能通过动态监测改善预后,但普通套餐中捆绑的"纳米抗氧化检测"等无循证医学支持的项目,则可能涉嫌误导消费。

商业运作模式:成本构成与定价逻辑

高端体检机构的核心成本在于设备折旧与专业团队,某上市体检公司财报显示,其高端设备年均折旧达120万元,占总成本45%,但市场调研发现,78%的消费者未了解设备使用频率与成本的关系,误认为高价即等于高质量。营销策略存在显著差异,基础体检机构侧重社区团购,而高端机构多采用企业包年服务模式,某案例显示,某科技公司采购高端体检套餐后,员工年度医疗支出下降28%,证明企业端采购具有成本优势,但个体消费者若单独购买同类套餐,性价比可能低于基础版本。

价格泡沫的形成与消费心理密切相关,神经经济学研究表明,当检测项目超过7项时,消费者决策时间延长300%,更易接受高价,某高端套餐将"肠道菌群检测"定价3980元,实际检测成本不足800元,但通过营造"精准健康管理"概念成功溢价。

技术差异:硬件升级与数据价值的平衡

高端设备在影像诊断领域确有优势,某磁共振设备厂商统计,其3.0T机型检测精度比1.5T机型提升40%,对早期脑肿瘤检出率提高至92%,但基础体检中常规使用的B超设备,在甲状腺结节诊断上与高端设备差异不超过5%。生物标记物检测的准确性存疑,某基因检测机构发现,在1000例无病史样本中,高端套餐标注的"风险基因"有31%与主流医学指南不符,而基础套餐使用的肿瘤标志物检测,其特异性仅65%,与高端产品无本质区别。

数据整合能力决定服务价值,某AI辅助诊断系统可将高端体检数据与电子病历关联,使异常发现率提升18%,但仅提供原始数据的高端套餐,其临床价值与基础套餐无显著差异。

适用人群:精准定位与消费分级

亚健康人群存在过度消费风险,某体检机构调研显示,68%的购买高端套餐的亚健康人群,实际需要的是基础体检加心理咨询,而企业高管等高危群体,高端套餐中的心脑血管专项检测确实能降低45%的突发疾病风险。特殊群体的需求差异显著,孕妇群体对高端套餐的胎儿畸形筛查接受度达79%,但普通套餐已包含基础超声检查,对比显示,高端套餐的羊水穿刺项目溢价达300%,但实际必要性仅占孕妇需求的12%。

消费分级需结合医保政策,某城市将高端体检纳入职工体检目录后,企业采购率提升55%,但个人自费部分仍超市场均价30%,这提示医保目录调整可能改变市场格局,但目前仅覆盖基础项目。

价格合理性:市场供需与价值锚定

供需关系影响价格弹性,某二线城市高端体检套餐价格三年内上涨120%,同期检测量增长40%,显示市场存在刚性需求,但三线城市同类套餐销量下降35%,证明价格敏感度与城市经济水平强相关。服务差异化支撑溢价能力,某套餐包含10项特色服务,其中5项获得临床指南推荐,3项属机构创新,2项无医学依据,通过价值锚定策略,其溢价接受度达82%,但若差异化不足,价格敏感度将超过60%。

成本控制决定利润空间,某连锁机构通过集中采购高端设备,使单次检测成本降低28%,同时保持30%的毛利率,但个体机构若无法规模化,成本控制难度较大,易导致价格虚高。

社会观念:健康焦虑与理性消费的博弈

健康焦虑推动非必要消费,某心理咨询机构调查显示,76%的高端体检客户存在"未病先治"心理,其中43%的人检测后产生不必要的焦虑,这种心理机制使营销话术传播效率提升2.3倍。消费升级与医疗资源错配并存,高端体检机构年营收增长率达19%,但同期基层医疗机构体检量下降8%,这种结构性矛盾导致医疗资源分配失衡,可能加剧社会健康不平等。

理性消费教育任重道远,某高校调查显示,经过专业指导的消费者,高端套餐选择率下降41%,转而选择基础套餐加自费项目,这证明教育投入能显著改善消费决策质量。

几千元体检是否属于智商税需分场景判断,基础体检作为公共卫生产品具有普惠价值,而高端项目在特定人群中的确能创造超额收益,消费者应建立"需求-技术-价格"三维评估体系:首先明确健康风险等级,其次核查检测项目的循证医学依据,最后对比服务成本与临床价值,当前市场存在过度营销与资源错配问题,建议建立分级诊疗体检制度,将高端服务纳入商业保险范畴,同时加强医疗机构与体检机构的合作,通过服务分层实现精准供给,理性消费的核心在于建立"预防-诊疗-康复"的完整健康管理体系,而非简单比较价格标签。

发表评论