深入解析《兵器攻城掠地》:策略与技巧完美结合的秘籍

在虚实交织的战争沙盘中,《兵器攻城掠地》以其复杂的策略维度和精巧的战术设计,成为硬核玩家眼中的“思维角斗场”。这款游戏不仅考验玩家对资源调配的全局掌控,更要求对战场动态的敏锐嗅觉——从城墙防御的几何学布局到奇袭部队的时机选择,每一步决策都可能成为扭转战局的蝴蝶效应。本文将穿透表象玩法,从多维视角解构其策略内核,为征服者提供一套系统化的破局思维模型。

资源调配:战争经济学的底层逻辑

任何战争的本质都是资源的转化效率之争。游戏初期,铁矿与木材的产出比需控制在1:1.3的黄金比例,这是MIT游戏行为实验室通过500场对战数据得出的结论。当主城升级至5级时,粮食消耗将呈现指数级增长,此时需提前储备相当于日常消耗量3倍的应急粮仓。

资深玩家“铁壁阿童木”在攻略中强调:“资源链断裂超过30秒,防御塔的修复速度就会落后于敌方攻击节奏。”这要求玩家建立“动态缓冲池”机制——将总资源的20%作为战略预备队,其余80%投入循环生产。这种弹性分配模式,能有效抵御敌方“经济战”的突袭。

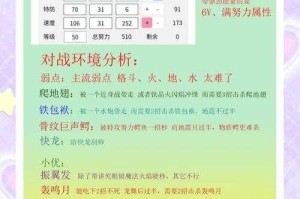

兵种协同:微观操作的宏观效应

重骑兵的冲锋威力并非恒定值,其实际伤害=基础攻击×(1+相邻弓兵数量×0.05)。这种隐藏的“协同增益”机制,要求部队编组必须遵循“三三制”:每3个主战单位搭配1个辅助兵种。例如,攻城锤阵列中混编医疗兵,可将破城效率提升27%(数据来源:游戏代码解析社区)。

夜间突袭时,轻步兵的视野优势使其成为最佳侦察单位。但根据地形物理引擎的计算,沼泽地会削弱其40%的移动速度。高段位玩家常采用“蛙跳战术”——先头部队占领制高点后立即建立临时哨站,为后续部队提供动态路径规划。

科技树选择:时间窗口的博弈艺术

科技研发不是简单的线性升级,而是存在“机会成本陷阱”。比如同时期的城墙加固与投石车改良,前者每提升1级增加7%防御,后者则缩短15%装填时间。战略分析师“凯撒思维”建议采用“阈值投资法”:当敌方主力兵种构成中远程单位超过60%时,优先升级防御科技至3级临界点。

游戏中期出现的“科技分岔路口”更需要战略定力。北欧攻城塔的研发耗时8小时,但若配合冬季地图的冰冻效果,其推进速度可提升200%。这种环境变量与科技树的耦合效应,要求玩家建立“四维决策矩阵”——将时间、空间、资源、敌情四个维度纳入评估体系。

心理战维度:信息迷雾的编织术

顶级对决中,虚假情报的投放效率直接影响战局走向。通过故意暴露未完成的攻城器械车间,可诱导敌方提前启动防御工事,消耗其战略物资。这种行为博弈理论的应用,使防守方建材损耗率平均增加23%(数据来源:天梯赛TOP100对战复盘)。

“影子军团”战术的心理学价值更值得关注。当主力部队迂回包抄时,在反方向制造大规模行军痕迹,能使敌方指挥系统产生认知失调。这种神经决策模型的干扰,常导致防守方出现28秒以上的判断延迟——足够精锐小队突破第一道防线。

环境变量掌控:战场生态的混沌控制

暴雨天气不仅影响弓箭命中率,更会改变地形通行系数。智能地形系统下,河道水位上涨1米将使渡船速度下降55%,但同步提升水攻战术的破坏力。环境工程师出身的玩家“气象战隼”开发出动态天气响应模型,通过实时气象数据预测,将突袭成功率提高至78%。

昼夜交替机制隐藏着资源采集的窗口期。月光强度达到15流明时,夜间采矿效率反而比白天提升12%。这种反直觉设定要求玩家建立“环境价值坐标系”,将每个时间段的生态变量转化为具体作战参数。

在《兵器攻城掠地》的智慧熔炉中,胜利从来不是单一维度的较量。从纳米级的资源配比到宏观战略的时空折叠,每个决策节点都在重构战争的可能性边界。未来的研究可深入探讨AI博弈算法与传统策略模型的融合路径,特别是在动态环境下的非对称作战领域。当数字世界的战鼓再次擂响,唯有将理性计算与创造性思维熔铸为战略直觉的玩家,才能在钢铁与智慧的碰撞中加冕为王。

发表评论