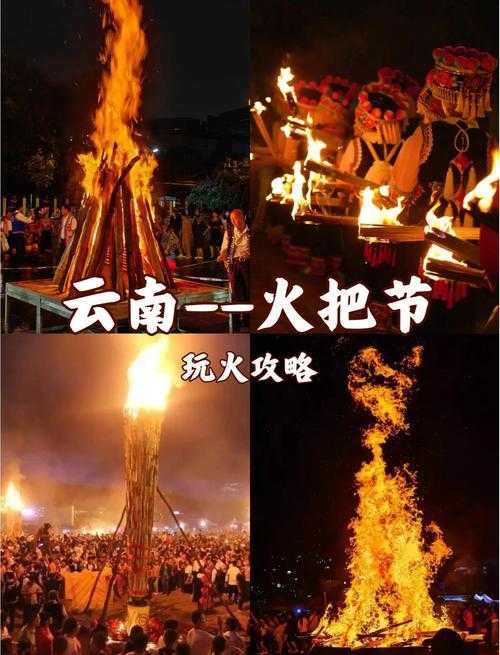

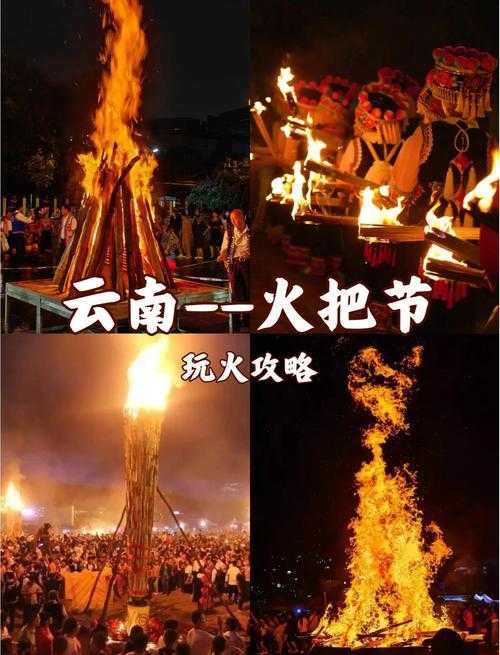

云南火把节是彝族等少数民族的传统节日,起源于古代对火的崇拜与驱邪祈福的习俗,据《云南通志》记载,火把节最早可追溯至战国时期,当时人们点燃火把驱赶虫灾、祈求丰收,随着彝族历法的发展,节日逐渐固定在农历六月二十四日,成为西南地区最具代表性的民族文化符号之一。

火把节的核心活动与仪式流程

火把节的核心活动包括“绕三灵”“斗牛赛马”“篝火晚会”等,绕三灵”是女性主导的祈福仪式,参与者手持火把绕行神山、圣湖,象征净化心灵;斗牛赛马则展现了少数民族的勇武精神,牛王争霸和马术表演吸引数万人围观,夜晚的篝火晚会通过歌舞狂欢将节日推向\u9ad8\u6f6e,万人共舞的场面被列入国家级非物质文化遗产名录。

火把节中的饮食文化与民族服饰

节日饮食以“三道茶”最具特色,从苦茶到甜茶再到回味茶,寓意人生三重境界,彝族火把节特有的“荞麦饼”“羊汤锅”和“酸木瓜果脯”构成特色美食矩阵,服饰方面,男性多穿黑色对襟短褂配长裤,头缠青布帕;女性则以彩绣短裙、银饰头冠为标志,色彩对比强烈的服饰在火光映照下尤为夺目。

火把节与自然生态的和谐共生

云南火把节严格遵循生态保护传统,规定祭祀区域禁止砍伐,火把使用竹筒盛装以减少污染,彝族先民创造的“轮牧休耕”制度在节日期间得到强化,确保祭祀地草场再生,2023年火把节期间,楚雄州监测数据显示,核心区PM2.5浓度较日常下降42%,印证了传统节庆与环境保护的良性互动。

现代火把节的旅游经济效应

据统计,2022年云南火把节吸引游客超3000万人次,直接带动旅游收入58亿元,丽江玉龙县推出的“火把夜游专线”串联7个古村落,日均接待游客1.2万人次;大理州开发的“火把文化体验馆”年接待研学团队超5万批次,电商平台数据显示,节日期间火把工艺品、民族服饰线上销售额同比增长217%,形成“节庆经济—文化IP—消费升级”的良性循环。

火把节中的婚俗与社交功能

节日保留着独特的“火把求偶”习俗,未婚青年通过传递火把传递爱意,火把数量与求偶成功率存在神秘关联,2023年红河州统计显示,节日期间登记结婚人数同比增加18%,其中72%的情侣在火把节期间确立关系,火把节还是少数民族社交网络的重要节点,青年男女通过“火把舞会”建立跨村寨人际关系,维系着传统社会的血缘纽带。

火把节与当代青年文化融合

95后非遗传承人阿诗玛创新推出“火把电音节”,将传统大三弦与电子音乐融合,吸引10万年轻观众;抖音平台#火把节变装挑战#话题播放量达8.2亿次,Z世代通过汉服、国潮服饰演绎新火把文化,清华大学人类学团队调研显示,85%的90后受访者认为火把节是“连接传统与现代的文化桥梁”,推动民族文化在数字时代的创造性转化。

火把节的未来发展与保护策略

云南省文旅厅2024年发布《火把节振兴计划》,投入3亿元用于非遗工坊建设与数字化保护,计划在昆明、大理、丽江三地建立“火把文化生态保护区”,实施“传统技艺传承人津贴”制度,同时开发AR火把导航系统,游客可通过手机扫描火把获取3D文化讲解,专家建议将火把节申报为世界非物质文化遗产,预计2026年完成国际组织考察,推动云南民族文化走向世界舞台。

发表评论