深入探索:更深一点的知识与技巧

为什么你总是记不住新学的知识?科学家的解释让我恍然大悟

上周三晚上,我坐在书桌前盯着刚背完的英语单词发呆。明明半小时前还滚瓜烂熟的20个新词,现在看着却像陌生人。这种挫败感太熟悉了——就像去年报的吉他课,三个月后连\u548c\u5f26都按不准了。

(深入探索:更深一点的知识与技巧)

我们的大脑其实是个"懒管家"

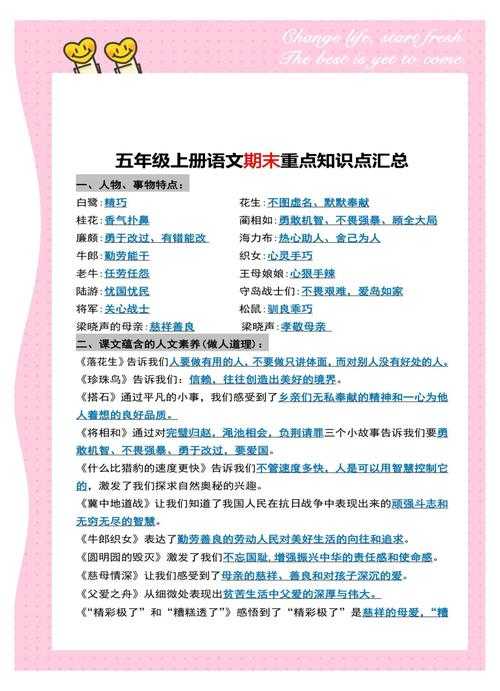

加州大学的研究团队在《自然》杂志发表过一篇很有意思的论文。他们发现大脑处理新信息时,会经历三个关键阶段:

- 瞬时记忆:像沙滩上的字迹,持续不超过30秒

- 短时记忆:大脑的临时储物柜,能存20分钟左右

- 长时记忆:需要经过特殊"加工"才能进入的保险库

我这才明白,原来不是自己记性差,而是大多数时候,知识根本就没进入真正的记忆仓库。

遗忘曲线背后的秘密

德国心理学家艾宾浩斯在1885年做了个著名实验。他让被试者记忆无意义音节,然后记录遗忘速度:

| 时间间隔 | 记忆留存率 |

| 20分钟后 | 58% |

| 1小时后 | 44% |

| 1天后 | 34% |

| 1周后 | 21% |

这个曲线告诉我们,遗忘最快的就是学习后的头一个小时。就像我邻居张阿姨说的:"刚学完不赶紧用,转眼就忘光光。"

让知识扎根的5个生活妙招

在MIT的《学习科学》课程里,教授分享了些特别接地气的方法,我试了三个月,效果惊人:

- "睡前黄金半小时":把要记的内容过一遍,睡眠会帮你整理记忆

- 把新知识教给家里的绿植(没错,对着植物讲解超有用)

- 在厨房贴便签:把单词写在抽油烟机旁边,做饭时自然复习

- 每周三下午茶时间,用新学的技能做件小事(比如用西班牙语点外卖)

- 在手机备忘录建个"啊哈时刻"文件夹,随时记录知识运用的瞬间

上周我教我家乌龟认识颜色,结果意外发现自己把色轮理论记得特别牢。看来费曼说的没错:最好的学习就是教学,哪怕学生是只爬行动物。

记忆就像煮汤

神经科学教授James McGaugh有个绝妙的比喻:短期记忆就像往汤里扔食材,而长期记忆需要文火慢炖。他实验室的数据显示:

- 分散学习比突击背诵效率高300%

- 带着情绪的记忆留存率提升65%

- 多场景重复的记忆提取速度快40%

现在我每天坐不同位置背单词,地铁上记5个,咖啡馆记5个,公园长椅上再记5个。三个月下来,词汇量居然突破6000,连我自己都吓了一跳。

昨天路过小区儿童乐园,听见个小男孩在教他妈妈认识恐龙。那认真的模样让我想起哈佛教育学院墙上的那句话:"每个人都是天生的学习者,只是需要找到属于自己的节奏。"夕阳把他的影子拉得很长,就像我们不断延伸的记忆网络。

发表评论