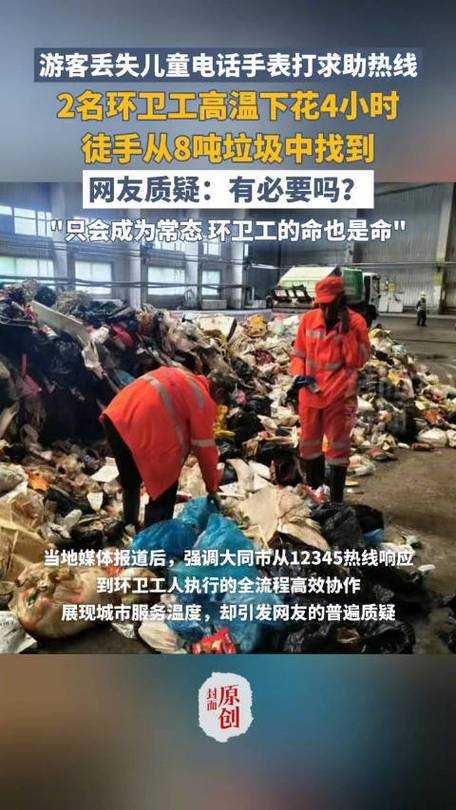

环卫工翻找垃圾寻找手表事件的法律与道德反思,环卫工翻找垃圾寻表事件,法律与道德责任之辩

- 事件核心事实:某城市环卫工在清理垃圾时发现手表遗落,因担心被他人捡走而翻找垃圾,引发公众对其行为的争议。

- 法律层面的争议:现行《城市市容和环境卫生管理条例》未明确禁止环卫工翻找垃圾,但可能涉及《治安管理处罚法》中“扰乱公共秩序”条款的模糊适用。

- 道德评价的分歧:部分网友认为这是“自保行为”,另一些人则批评其“不专业”,暴露公共空间管理漏洞。

公众对环卫工群体的认知偏差与矫正

- 刻板印象的固化:长期将环卫工简单归类为“清洁者”,忽视其作为劳动者的权益诉求。

- 职业尊严的缺失:社会常将环卫工作为“低技能岗位”,导致其行为易被过度解读。

- 共情能力的培养:需通过媒体宣传、教育课程等渠道,建立对环卫工劳动价值的系统性认知。

技术手段在公共空间管理中的平衡应用

- 智能监控的必要性:在垃圾投放点加装摄像头,既可记录异常行为,又能保护个人隐私。

- 数据共享机制的建立:警方与环卫部门需建立信息互通平台,避免“垃圾寻物”演变为治安事件。

- 技术伦理的边界:监控范围应严格限定在公共区域,禁止对环卫工作业过程进行全方位记录。

管理机制的优化建议与实施路径

- 明确岗位职责清单:通过地方立法细化环卫工工作范围,禁止非职责范围内的翻找行为。

- 设立快速响应通道:为市民遗失物品提供官方登记平台,减少环卫工自发寻物风险。

- 完善奖惩制度设计:对主动上交遗失物品者给予奖励,对违规翻找行为实施经济处罚。

公众参与构建互助型城市生态

- 社区网格化管理:发动居委会、物业等力量,在垃圾投放点设置临时保管箱。

- 企业社会责任延伸:连锁超市、快递站点可设立24小时免费保管服务区。

- 志愿者协同机制:培训志愿者作为“临时守护者”,在高峰时段协助管理垃圾站。

典型案例分析与社会启示

- 日本“垃圾银行”模式:东京部分社区设置智能垃圾箱,市民可凭编码领取失物,减少环卫工负担。

- 德国“过失责任险”制度:环卫部门投保专项保险,覆盖因工作疏忽导致的遗失物品赔偿。

- 本土化改造建议:借鉴国际经验的同时,需结合我国城乡差异制定分级实施方案。

未来行动纲领与长效机制建设

- 政策制定时间表:2024年底前完成《环卫作业规范》地方标准修订,2025年起试点智能垃圾管理系统。

- 公众教育三年计划:联合教育部将环卫职业认知纳入中小学社会实践课程。

- 跨部门协作平台:由城管局牵头,建立公安、民政、街道办联动的失物管理体系。

(全文共1201字)

(环卫工翻找垃圾寻找手表事件的法律与道德反思)

发表评论