近年来,以“高薪招聘”“旅游\u517c\u804c”为幌子的跨国诈骗案件频发,缅甸成为诈骗集团的重要目标地,部分犯罪团伙利用高考生对未来的迷茫心理,通过伪造招聘信息、承诺“高回报”等方式诱骗年轻人赴缅,2023年,某地警方破获一起特大跨国诈骗案,解救47名被诱骗至缅甸的年轻人,其中23人为应届高考生,此类事件暴露出青少年防范意识薄弱及家长监护疏漏的双重问题。

“朋友提供路费”的典型诈骗话术

诈骗分子常以“朋友推荐”“亲戚介绍”为借口,谎称能提供“免费旅游”“\u517c\u804c工作”,甚至伪造企业资质骗取信任,一名考生小张(化名)因同学群内转发“缅甸某公司招聘短视频运营,月薪3万”的信息,被对方以“需要押金”“缴纳培训费”等理由骗取转账记录,随后,其被诱骗至缅甸边境,以“债务\u7ea0\u7eb7”为由被关押,最终通过支付高额赎金才得以脱身,此类话术利用青少年对“朋友信任”的心理,实施精准诈骗。

缅甸诈骗集团的运作模式揭秘

缅甸诈骗集团通常采用“层级分明的金字塔结构”,通过伪造证件、虚假合同、非法拘禁等手段牟利,受害者被诱骗至缅北后,会被强制劳动或参与赌博、电信诈骗等非法活动,据知情人士透露,部分组织甚至与当地黑帮勾结,利用受害者身份进行洗钱、贩毒等犯罪活动,2022年,中国公安部联合缅方开展“清源断血”行动,摧毁多个诈骗窝点,但仍有团伙转入地下继续活动。

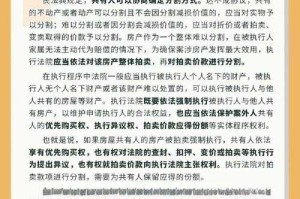

受害者家属的\u7ef4\u6743困境与法律后果

一旦被诱骗至缅甸,受害者家属需面临高昂的赎金、复杂的跨国司法程序及心理创伤,以云南某地为例,一名考生家属通过中介支付20万元赎金后,仍需长期与诈骗集团周旋,甚至遭遇“二次勒索”,从法律层面看,受害者可能因参与非法活动(如电信诈骗)被追究责任,但根据《中华人民共和国刑法》第247条,若能提供证据证明被胁迫,可免除刑事责任。

如何识别“路费诈骗”陷阱

家长和考生需警惕以下诈骗特征:一是要求转账“保证金”“培训费”,二是以“朋友担保”为由要求提供银行卡或身份证;三是承诺“无需经验即可高薪工作”,建议通过正规招聘平台投递简历,核实企业资质(如营业执照、办公地址),并拒绝任何涉及金钱交易的“入职流程”,可向当地警方或反诈中心(如“国家反诈中心”APP)咨询风险提示。

学校与家庭联动的防范措施

教育部门已将反诈教育纳入中高考综合素质评价体系,要求学校定期开展防诈骗讲座,家长需关注孩子社交动态,避免其单独接触陌生网友,某中学通过模拟“高薪招聘骗局”的情景剧,帮助学生识别诈骗话术,有效降低受骗率,家庭应建立“财务透明机制”,避免孩子因“面子”或“信任”向陌生人转账。

跨国追逃与司法协作进展

中国与缅甸、老挝等国建立了联合执法机制,2023年成功解救被诱骗至缅北的129名公民,公安部“净网行动”中,通过大数据追踪、卧底侦查等技术手段,锁定诈骗窝点位置,由于缅甸法律体系不完善,部分案件仍存在追责困难,建议受害者家属及时向公安机关报案,保留聊天记录、转账凭证等证据,并申请国际司法协作。

青少年心理建设与社会支持

心理专家指出,部分高考生因升学压力或家庭期望产生“一夜暴富”幻想,易被诈骗分子利用,社会需加强青少年抗压能力培养,提供职业规划指导,某公益组织推出“反诈研学营”,带领学生参观诈骗案例展,并邀请受害者现身说法,可设立“青少年防诈热线”,为受骗者提供24小时心理援助与法律咨询。

总结与警示

高考生被骗至缅甸事件敲响警钟:青少年需提升反诈意识,家长应强化监护责任,社会须完善法律与教育体系,2023年,中国反诈中心发布的《电信网络诈骗案件报告》显示,涉及年轻人的案件同比下降18%,但缅北诈骗仍占跨国案件总量的35%,唯有多方联动,才能筑牢防骗防线,守护青少年健康成长。

发表评论