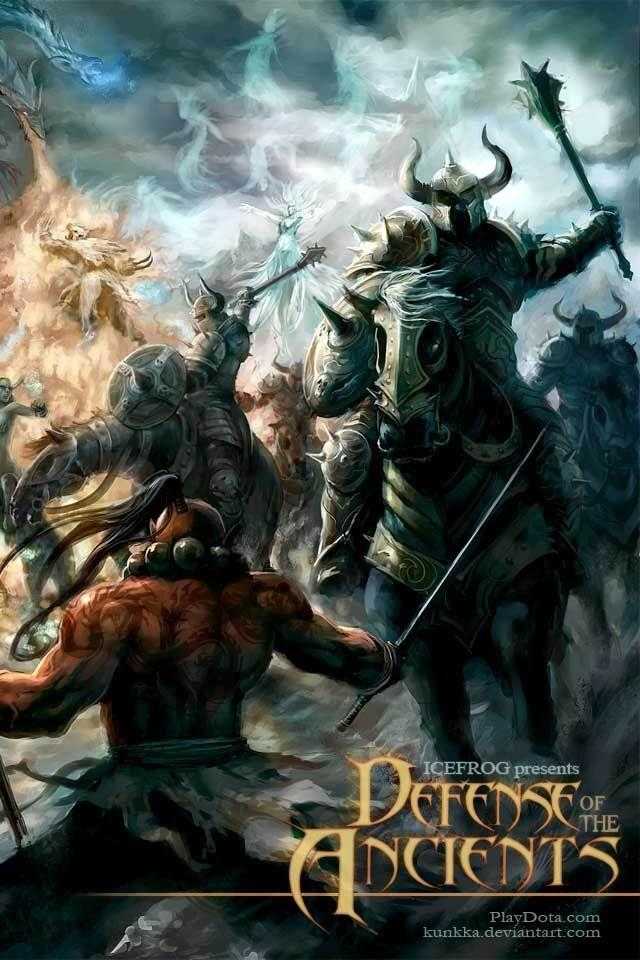

深入Dota世界:探索英雄特辑背后的文化与历史背景

在虚拟与现实交织的数字疆域中,《Dota 2》构筑的不仅是竞技场上的刀光剑影,更是一座跨越时空的文化博物馆。每个英雄的设计都如同一把钥匙,解锁着古老神话的密码、历史事件的隐喻以及全球文明的对话。从北欧冰原到东方庙宇,从部落图腾到未来科技,这些英雄的故事背后,隐藏着人类集体记忆的碎片与文明演进的轨迹。

神话原型的现代演绎

Dota英雄的创作核心植根于全球神话体系的解构与重构。宙斯(Zeus)保留了希腊神话中雷电之神的权柄,其技能"雷击"与"雷霆之怒"直接呼应荷马史诗中奥林匹斯众神的威仪。而齐天大圣的七十二变与筋斗云,则精准复现了《西游记》中孙悟空的叛逆精神。开发者通过技能机制与台词设计,将神话原型转化为可交互的游戏符号,这种转化并非简单挪用,而是基于现代叙事逻辑的再创造。

北欧神话的影响尤为显著:寒冬飞龙(Winter Wyvern)的冰霜吐息呼应尼伯龙根传说,斧王(Axe)的狂暴战吼则带有维京战士的狂战士文化特征。正如文化学者马克·泰勒在《虚拟叙事中的文化符号》中指出:"电子游戏正在成为神话传播的新媒介,Dota英雄的塑造实现了从口头传说到视听交互的范式转变。

历史记忆的奇幻重构

斯拉夫民族的战争记忆在斯拉达(Sven)的巨剑中苏醒,其背景故事中"守夜骑士团"的设定明显借鉴了东欧中世纪军事修会制度。日本战国时代的武士道精神则在剑圣(Juggernaut)身上得到升华,其居合斩技能与能乐面具的视觉符号,构建起东西方玩家共同理解的武士意象。

更具深意的是暗黑贤者(Dark Seer)的设计,其蒸汽朋克风格的护甲与粒子加速器武器,隐喻着工业革命时期科学理性与神秘主义的冲突。开发者访谈记录显示,该英雄的灵感源自19世纪伦敦皇家学会档案中发现的"以太理论"手稿,这种将真实历史文献转化为奇幻设定的手法,创造出独特的认知张力。

地域文化的镜像融合

暗影萨满(Shadow Shaman)的图腾柱与巫毒仪式,精准复现了南美萨满教的祭祀文化,其束缚技能"枷锁"的动画效果直接参考了秘鲁纳斯卡地画的几何纹样。而克林克兹(Clinkz)的燃烧之军背景故事,则暗合柬埔寨吴哥王朝覆灭的历史悲剧,弓箭手形象与热带雨林地形的结合,构建出东南亚文明的空间记忆。

值得关注的是沙漠之王(Sand King)的设计迭代。初版技能"沙尘暴"仅表现自然现象,在7.0版本后新增的"腐尸毒"技能,则融入了北非柏柏尔人利用毒蝎作战的军事智慧。这种持续的文化深挖使英雄形象超越视觉符号层面,触及文明内核的叙事深度。

哲学隐喻的符号系统

混沌骑士(Chaos Knight)与秩序之光(Keeper of the Light)的永恒对抗,构成柏拉图"二元论"的具象化表达。其技能组的相互克制关系(混沌之箭的随机伤害与查克拉魔法的秩序回蓝)形成精妙的哲学博弈。而虚空假面(Faceless Void)的时间操控能力,则暗含柏格森"绵延"理论中关于时间本质的思考。

这种哲学深度在孽主(Underlord)的台词设计中达到顶峰:"战争是现实的棱镜"直指黑格尔的主奴辩证法。开发者通过英雄间的对话构建起完整的思辨体系,如《游戏哲学评论》期刊所分析的:"Dota世界本质上是存在主义困境的试验场,每个英雄的选择都代表着不同的生存哲学。

当最后一波兵线推平世界之树,虚拟战场上的文化基因却依然生生不息。Dota英雄特辑的创作实践证明,电子游戏已发展为跨文明对话的新场域。这些数字化的文化载体,既保存着人类共同遗产的基因图谱,也预示着未来叙事的无限可能。建议后续研究可聚焦于玩家社区的文化再生产机制,或比较不同地区服务器对同一英雄的文化阐释差异,这将为数字时代的人文研究开辟新的维度。

发表评论