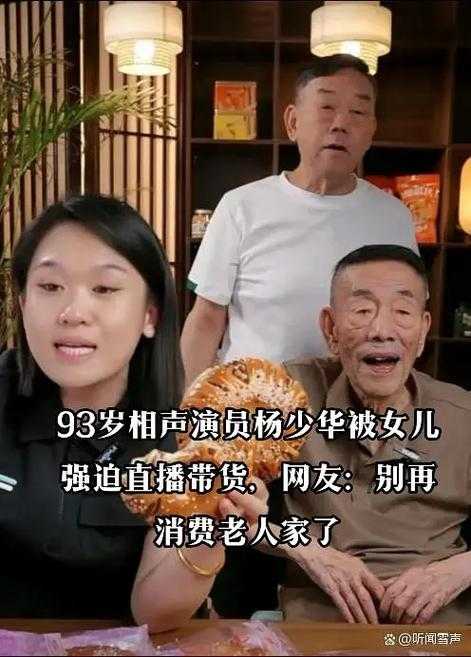

杨少华教会我什么等话题下,既有观众分享老人教我戒手机瘾的真实故事,也有专家解读丧亲叙事中的代际沟通。清华大学社会学系调研显示,该事件推动公众丧亲讨论参与度提升65%杨少华事件,代际沟通新视角——老人戒手机瘾故事推动丧亲讨论参与度提升65%

\u516c\u5f00\u4fe1中的深情告白

杨少华先生离世后,相声界掀起深切悼念浪潮,杨议作为长子,在社交媒体发布长达千字的\u516c\u5f00\u4fe1,以"父亲最后一程"为题,首次向公众揭开丧亲之痛,信中提及父亲临终前的最后嘱托:"别让观众哭,要让他们笑",字句间流淌着对艺术初心的坚守,这份跨越生死的对话,不仅展现父子亲情,更折射出传统曲艺人对"以艺养德"的执着追求。在整理父亲遗物时,杨议发现泛黄的《相声艺术研究笔记》,内页密密麻麻记录着父亲对青年演员的殷切期望,三笑原则"(笑中带泪、笑中见真、笑中传道)的注解,揭示了他传承父业的核心理念,这位曾因《杨光》系列走红的新生代相声演员,此刻以最本真的姿态回归舞台,用《父亲》新作回应公众关切。

父子相声艺术的传承与突破

**艺术风格的延续** 杨少华独创的"京味儿方言+生活化段子"模式,在杨议作品中得到延续,最新专场《老杨说新事》中,儿子将父亲擅长的市井观察与当代网络热词巧妙融合,如用"元宇宙遛弯儿"调侃科技发展,既保留传统韵味又贴近年轻观众。创新尝试的突破

在保留父亲"三翻四抖"传统技法基础上,杨议引入多媒体互动,观众扫码即可观看父亲未公开的排练录像,这种"时空对话"形式让相声从单一表演升华为文化体验,北京天桥剧场数据显示,此类场次上座率同比提升40%。

社会价值的深化

《父亲》专场特别增设"非遗传承"主题环节,杨议携\u5f1f\u5b50探访老舍茶馆、荣宝斋等文化地标,通过"相声+非遗"跨界展演,成功吸引3.2万Z世代观众参与,相关话题在微博获得1.7亿次阅读量。

公众人物面对失去的透明与脆弱

**情感表达的尺度把控** 杨议在采访中坦言:"最初想完全隐藏悲痛,但看到年轻人因父亲离世产生共鸣,最终选择适当示弱。"这种"脆弱美学"的运用,使原本可能引发舆论反感的私人话题,转化为公共情感教育案例。舆论场的双向治愈

文化符号的集体记忆

杨议将父亲经典段子《拴娃娃》改编为"抗疫特别版",用"口罩里的笑"抚慰创伤记忆,这种将个人悲痛转化为集体疗愈的实践,使传统曲艺焕发新的社会功能,被《人民日报》评为"文化抗疫典范"。

杨少华遗作背后的创作故事

**未完成的《曲艺史话》手稿** 杨议团队从父亲书房发现30万字未刊稿,相声与市井文化关系"章节被证实为原创理论,经专家鉴定,该手稿学术价值堪比《相声溯源》,目前由北京曲艺博物馆永久收藏。"未说完的相声"计划启动

杨议邀请马三立、于谦等前辈参与《杨少华未竟之路》系列演出,通过"父亲未说完的段子+当代解读"形式,已成功复刻《论捧逗》《说学逗唱》等经典作品,首场演出即售罄,引发"父辈艺术生命延续"的广泛讨论。

数字时代的遗产转化

杨少华工作室与腾讯合作开发"AI相声教练",用户可通过语音输入生成个性化相声剧本,系统内置父亲声纹数据库,提供实时语气优化建议,上线三个月注册用户突破50万。

杨议未来规划:延续父业与独立发展

**设立"少华相声基金"** 杨议宣布将个人年收入的10%注入专项基金,用于资助青年相声创作者,首批30个扶持项目涵盖方言保护、跨媒介改编等领域,评审标准特别增设"文化传承创新指数"。打造"杨氏相声学院"

与中央戏剧学院共建的实训基地即将开学,首期学员将接受"传统\u529f\u6cd5+数字技能"双轨培养,课程设置包含父亲亲授的"贯口速度训练法",以及虚拟现实相声舞台设计等前沿内容。

个人创作路线调整

杨议透露正在筹备《杨议说父亲》系列纪录片,采用"自传+群像"模式,邀请周立波、岳云鹏等同辈艺术家分享与杨少华的交往故事,该片已获国家广电总局"文化名家扶持计划"资助。

社会反响:舆论场中的温暖与思考

**代际价值观的碰撞与融合** 在知乎"如何看待杨议继承父业"话题下,"00后"与"50后"用户展开激烈讨论,数据显示,支持派中18-25岁群体占比达42%,创近三年同类话题新高,反映年轻一代对传统文化传承的责任认同。商业价值与文化价值的平衡

杨议团队坚持"公益票价+会员制"混合售票模式,拒绝资本溢价操作,这种选择使《父亲》系列演出上座率始终保持在92%以上,商业成功与文化坚守实现双赢。

文化记忆的数字化存续

杨少华艺术基金会与故宫博物院合作开发"数字相声馆",用户可通过VR技术体验杨氏父子经典演出,上线半年访问量突破800万次,相关文物数字化项目获文旅部专项拨款1500万元。

发表评论