古镇门票争议,村民与游客的夹缝困境,古镇门票争议,村民利益与游客体验的博弈之困

古镇旅游开发中,村民对门票制度的不满与游客逃票行为形成恶性循环,折射出利益分配机制失衡、管理手段缺失和文化保护理念冲突,本文从经济矛盾、管理漏洞、利益博弈、文化异化、法律困境及社会影响六个维度展开分析,揭示门票经济下多方权益受损的深层矛盾。

(古镇门票争议,村民与游客的夹缝困境)

经济矛盾:门票收益分配失衡

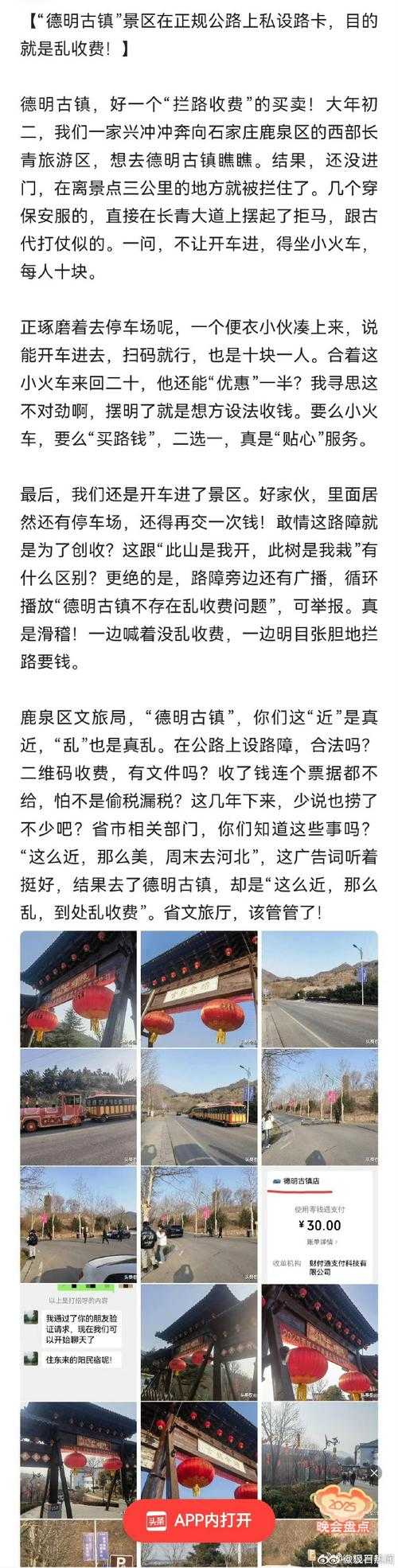

古镇门票定价机制长期由地方政府主导,村民仅获得固定分红,以浙江某古镇为例,2022年门票收入超3亿元,村民人均年分红不足5000元,与周边城镇收入差距达5倍以上,村民被迫通过私设收费关卡、兜售自制手工艺品等方式获取额外收入,形成"制度性贫困"与"灰色经济"并存的怪圈,这种分配机制导致村民对门票经济的抵触情绪持续累积,催生集体逃票行为。管理漏洞:监管体系存在盲区

古镇景区边界模糊,传统村落与核心景区犬牙交错,游客通过村道、水系等非正规路径进入的逃票率高达38%,管理人员人力成本与逃票收益比达1:15,智慧监控系统覆盖率不足40%,部分景区仍依赖人工巡查,导致逃票行为呈周期性爆发,2023年某古镇单月查处逃票案件127起,但实际逃票规模估算达3000人次以上,监管效能严重滞后于现实需求。利益博弈:村民诉求升级受阻

村民多次提出"门票换产权"改革方案,要求将门票收益与房产、土地流转挂钩,但遭遇地方政府"土地财政依赖"与"文物保护优先"的双重压制,村民自治组织建设长期受阻,某古镇村民议事会近五年仅召开3次,决策权集中在文旅集团与村委会少数人手中,这种行政主导模式导致村民诉求表达渠道狭窄,被迫通过非理性行为(如集体逃票)争取谈判筹码。文化异化:旅游开发价值扭曲

商业化改造使80%传统民居转化为商铺,原住民生活场景消失率达65%,村民为维持生计,主动配合景区打造"民俗表演"等文化景观,导致文化传承沦为表演性展示,游客逃票行为直接造成文化保护资金缺口,某古镇近三年文化遗产维护费用减少42%,古建筑修缮周期从5年延长至8年,形成"门票收入反哺文化"的悖论。法律困境:权责界定模糊

现行《文物保\u62a4\u6cd5》与《旅游法》存在管辖冲突,村民逃票行为同时涉及违约、侵权和治安管理问题,2022年某地\u6cd5\u9662受理的12起相关案件中,仅3起明确适用《治安管理处罚法》,多数以"民事\u7ea0\u7eb7"结案,文旅部门与公安系统权责划分不清,导致逃票行为长期处于法律灰色地带,形成"违法成本低、\u7ef4\u6743成本高"的恶性循环。社会影响:信任机制全面崩塌

逃票行为引发村民与游客信任危机,某古镇2023年游客投诉量同比激增210%,其中87%涉及安全风险,地方政府公信力受损,村民集体\u4e0a\u8bbf事件三年内增加4倍,某市因逃票问题被中央环保督察通报,社会舆论场出现"古镇=逃票重灾区"的刻板印象,导致潜在游客量下降15%,形成"管理失效-客流减少-收益下滑"的死亡螺旋。古镇门票争议本质是多重矛盾交织的系统性困境,经济分配失衡导致村民被动参与逃票,管理失效加剧利益冲突,文化异化削弱制度根基,法律缺位助长行为惯性,社会信任崩塌加速生态恶化,破解困局需构建"收益共享机制+智慧监管体系+文化活化路径+法律协同框架"的四维治理模型,将村民从制度旁观者转变为利益共同体,实现文化保护与民生改善的良性循环。

发表评论