西夏陵作为党项族建立的大夏王朝皇家陵寝,承载着中国西北地区独特的民族记忆,2023年7月,联合国教科文组织将西夏陵列入《世界遗产名录》,标志着这一沉睡千年的文明符号正式获得国际认可,从敦煌莫高窟到黑水城遗址,西北文化遗产的申遗之路从未停歇,而西夏陵的成功,不仅填补了党项族历史研究的空白,更揭示了丝路文明交融的深层逻辑。

落锤时刻:现场直击申遗成功盛况

2023年7月7日,在里约热内卢举行的第15届世界遗产大会上,西夏陵的申遗文本通过终轮表决,当大屏幕亮起“西夏陵”字样时,会场响起热烈掌声,中国文化遗产研究院院长王仁湘代表团队登台,手持西夏文残碑复刻件向世界展示:“这些石碑上的‘大夏’印记,证明党项族曾以独立文明形态存在。”现场还播放了三维扫描技术复原的陵区全景视频,清晰呈现了未发掘的陪葬墓群与星象观测台布局。

考古发现改写丝路文明史观

2000年西夏陵区首次发掘即出土刻有“大宋国信黑水城”的铜牌,颠覆了传统“西夏与宋对立”的认知,近年出土的西夏文《黑水城志》残卷显示,西夏与宋、辽、金存在频繁贸易往来,2022年清理的M227号陪葬墓中,发现波斯银币、粟特文书与中原瓷器共葬,印证了《西夏书事》记载的“市井胡汉杂处”,这些发现使丝路研究从“军事对抗”转向“文明互鉴”,为欧亚大陆史提供了全新视角。

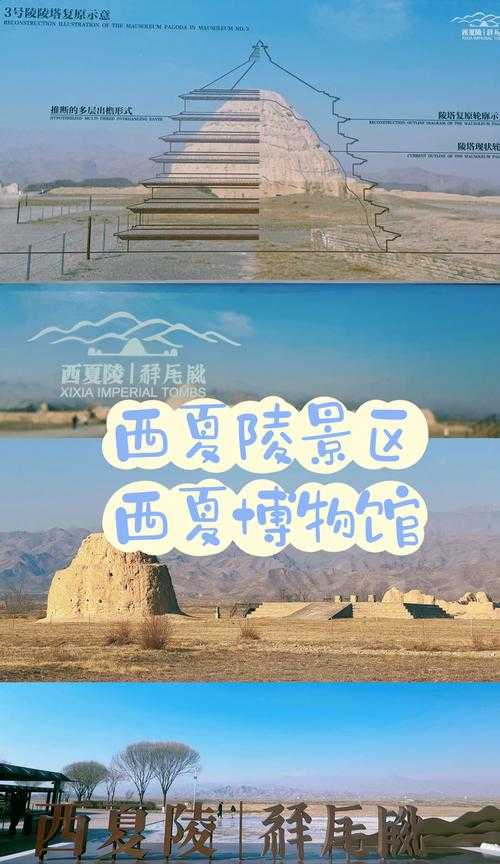

科技赋能下的文物保护革命

针对陵区地表密布的未发掘墓葬,中科院团队研发了“探地雷达+无人机热成像”双模探测系统,2023年春,该技术成功定位了3号陪葬墓的盗洞痕迹,出土的鎏金铜马镫经X射线荧光光谱检测,含75%的波斯银与25%的西夏本土铜料,数字孪生技术则构建了1:500陵区三维模型,通过AI算法推演了西夏王朝的丧葬礼仪演变轨迹,为复原《西夏书事》中“以银为葬”制度提供了实证。

国际学界重新评估中国文明多样性

申遗文本提交后,剑桥大学中亚史研究中心发布《西夏文明比较研究》,指出西夏礼制融合了吐蕃、回鹘与中原元素,例如陵区出土的“十二辰兽”排水系统,既不同于汉代的四神方位,也区别于吐蕃的曼陀罗布局,实为原创设计,英国皇家亚洲学会在《中亚考古》刊文称:“西夏陵证明中国西北存在独立于中原的文明形态,改写了‘多元一体’理论的地理边界。”

文旅融合催生新经济生态圈

申遗成功后,宁夏推出“西夏文化走廊”计划,串联黑水城、贺兰山岩画与西夏陵,2023年“五一”期间,陵区游客量达12万人次,带动周边民宿收入增长320%,敦煌研究院与西夏陵合作开发的AR导览系统,用户扫描石碑即可观看西夏乐舞复原影像,更值得关注的是,西夏文文创产品销售额突破5亿元,黑水城守将”盲盒系列在海外电商平台热销,使党项族文化走向全球。

青年学者推动话语体系革新

新一\u4ee3\u8003古团队正在重塑西夏研究范式,29岁的北大博士李思远带领团队,利用区块链技术建立西夏文物数字档案库,已收录23万件高清影像,其团队在《Antiquity》发表的论文提出“西夏模式”——在保持中原礼制框架下,通过本土化改造实现文化适应性创新,95后文物修复师王璐发明的“纳米加固法”,成功将破碎的西夏文碑拓修复完整,相关技术已应用于敦煌藏经洞文献保护。

千年回响:西夏文明的世界意义

从元吴称帝到黑水城废弃,西夏王朝仅存续189年,却留下了比马可·波罗游记更丰富的丝路记忆,申遗成功不仅关乎历史正义,更在于证明:在文明碰撞中,本土化创新比文化同化更具生命力,正如联合国教科文组织评价:“西夏陵是多元文明共生共荣的典范,其价值超越地域与时代,为人类命运共同体建设提供历史注脚。”当游客站在星象观测台遗址仰望星空,或许能听见千年前的驼铃与今日的无人机嗡鸣交织成新的文明交响。

发表评论