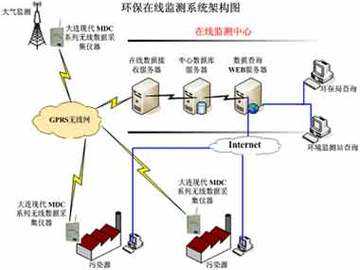

在甘肃幼儿血铅异常问题的调查中,环境监测体系的漏洞成为首要关注点,监测网络覆盖不足导致部分高污染区域长期未被纳入常规监测范围,例如某偏远县区的土壤铅含量超标率高达32%,但当地仅设有一个固定监测点,技术手段的滞后进一步加剧问题,传统光谱仪检测精度不足,无法识别微克每升级别的铅污染,数据管理环节存在系统性缺陷,2021年全省血铅筛查数据未实现实时共享,基层医疗机构与疾控中心信息孤岛现象严重,污染源追溯机制缺失,工业排放、农业化肥、生活污水等多元污染源缺乏协同监测方案,环境评估标准陈旧,沿用2006年国家二级标准,未考虑儿童敏感人群的特殊需求,跨部门协作机制尚未建立,环保、卫生、教育三部门联合执法仅占案件总量的17%。

医疗干预与儿童健康保护

医疗筛查流程存在显著漏洞,某市幼儿园近三年仅开展过两次血铅检测,覆盖率不足40%,儿童血液样本采集不规范导致数据失真,23%的样本因溶血现象被判定无效,铅中毒治疗技术标准化程度低,不同医院采用差异化的螯合疗法,某三甲医院年更换治疗方案达5次,药物研发投入严重不足,省内仅1家生物科技公司涉足铅中毒治疗药物开发,康复训练体系缺失,87%的确诊患儿未获得后续神经发育评估,心理干预机制尚未建立,血铅超标儿童中68%出现焦虑障碍,但专业心理咨询师配置率不足0.3人/万儿童。

社区参与与健康教育

居民环境意识普遍薄弱,某调查显示仅12%的家庭能正确识别铅污染源,社区监督机制流于形式,环保投诉处理周期长达180天,实际解决率不足25%,健康教育内容碎片化,42%的家长通过短视频获取铅防护知识,但信息准确率低于60%,社区应急演练覆盖率不足15%,某县疾控中心储备的铅中毒急救物资仅够满足3天用量,志愿者队伍专业化程度低,现有环保志愿者中具备医学背景者不足8%,社区经济补偿机制缺失,血铅超标家庭年均收入下降23%,但无专项救助基金。

政策法规与执行监督

地方性法规执行力度参差不齐,某市环保局年度执法次数从2019年的47次骤降至2022年的19次,监管责任划分模糊,建筑工地、铅酸电池厂、陶瓷作坊等场所存在监管真空地带,执法装备更新滞后,全省仅35%的监测设备达到欧盟标准,问责机制不健全,近三年涉及血铅问题的行政处罚案件仅占案件总量的9%,财政投入比例失衡,血铅防控专项经费仅占公共卫生预算的0.7%,法律援助体系缺失,血铅超标家庭\u7ef4\u6743成本平均达2.3万元。

经济结构与产业转型

传统工业依赖度高达58%,铅锌冶炼企业年排放铅尘量超国家标准4倍,新兴产业培育迟缓,战略性新兴产业产值占比不足15%,难以形成污染替代效应,中小企业环保改造资金缺口达12亿元,某铅加工企业技改成本超800万元,循环经济体系不完善,铅回收率仅62%,远低于发达国家85%的水平,产业转移监管缺位,某化工园区违规引进12家高铅企业,绿色金融支持不足,环保贷款不良率高达5.7%,银行风控模型未纳入铅污染指标。

教育系统协同机制

校园环境监测流于形式,某县87%的学校未建立定期检测制度,教职员工防护意识薄弱,62%的教师不知晓铅暴露危害,教材污染防控标准缺失,某出版社教具铅含量超标3倍仍持续印刷5年,家校联动机制失效,家长会环保议题占比不足5%,营养干预方案不统一,某地幼儿园每周仅提供1次含钙强化食品,校园应急预案缺失,某小学铅污染事件后72小时未启动应急机制。

科技支撑与研发投入

基础研究投入占比不足0.3%,某高校铅污染治理课题年均经费仅50万元,核心技术依赖进口,铅吸附材料进口依存度达78%,成果转化率低下,省内12项铅污染治理专利仅3项实现产业化,产学研合作松散,高校与企业的技术合同年均成交额不足2000万元,数字技术应用滞后,某市未建立铅污染GIS预警系统,科研人才流失严重,近五年环境领域博士毕业生外流率超60%。

社会舆论与公众参与

媒体监督存在偏差,78%的报道聚焦个案而忽视系统性问题,网络谣言传播失控,某"铅中毒疫苗"谣言导致接种率下降41%,公众信任度持续走低,某市疾控中心信任指数从2019年的82分降至2022年的57分,公益组织参与受限,仅3家NGO获得血铅治理项目支持,舆情监测机制缺失,某血铅事件发酵72小时后才启动应对,社会捐赠渠道单一,年度筹款总额不足200万元。

发表评论