海战装备升级路径:如何逐步提升船只装备以增强实力

现代海战对舰船机动性提出严苛要求,动力系统的革新成为装备升级的首要突破口。传统燃气轮机与柴油机组合已难以满足高航速持续作战需求,美国海军研究局2022年报告显示,采用综合电力推进系统的驱逐舰在燃料效率上提升40%,作战半径扩大25%。中国工程院院士马伟明团队研发的中压直流综合电力系统,成功实现全舰能源智能化分配,为高能武器上舰奠定基础。

核动力技术正在改写远洋作战规则。法国"戴高乐"号航母验证了核动力舰艇的持续作战优势,其理论续航里程较常规动力航母提升5倍。俄罗斯"北风之神"级战略采用的第四代核反应堆,水下航速突破30节的同时将噪音降至海洋背景水平。这些案例证明,动力系统的跨越式升级能从根本上改变海上力量对比格局。

武器平台迭代构建多维打击

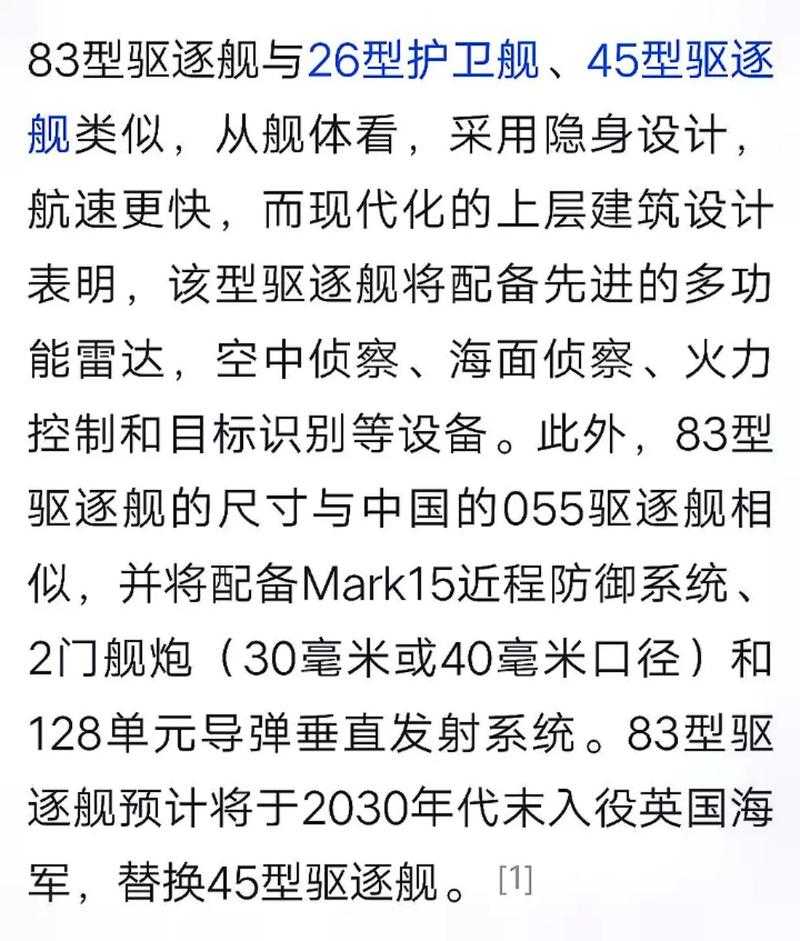

垂直发射系统的模块化设计革命性地提升了火力密度。韩国"世宗大王"级驱逐舰配备128单元垂发系统,可在15秒内完成全系统备射。中国055型驱逐舰采用冷热共架通用垂发技术,兼容反舰、防空、反导及对陆攻击导弹,实现"一坑四弹"的突破性装载方式。这种集成化设计使单舰打击能力提升300%以上。

定向能武器的实战化部署正在改写交战规则。美国海军"波特兰"号两栖舰搭载的150千瓦级激光武器,在2023年红海反导试验中成功击落3架无人机。电磁轨道炮领域,中国舰艇工程研究院研制的舰载电磁炮初速达到7马赫,有效射程突破300公里。这些新概念武器突破传统弹药限制,形成持续压制火力。

电子系统智能化重塑战场感知

相控阵雷达的分布式部署催生360度无死角监控。日本"摩耶"级驱逐舰采用四面固定式X波段雷达,配合S波段搜索雷达形成复合探测体系,目标跟踪数量从200个跃升至1000个。以色列"萨尔-6"型护卫舰装备的EL/M-2248雷达,可在强电磁干扰环境下保持90%的探测精度,这种抗干扰能力极大提升了战场生存率。

人工智能与大数据技术正在重构指挥决策链。英国海军"无畏"级驱逐舰搭载的"作战云"系统,能实时整合卫星、无人机和水下传感器数据,将威胁评估时间从分钟级压缩至秒级。美国雷神公司开发的AN/SLQ-32(V)7电子战系统,利用机器学习算法实现电磁频谱的自主对抗,干扰成功率达到85%以上。

材料科技突破强化防护体系

纳米复合装甲的广泛应用显著提升舰体防护等级。德国MEKO系列护卫舰采用的碳化硼陶瓷复合装甲,在等效厚度下防护性能较传统装甲提升3倍。中国科研团队研发的梯度功能材料,通过7层不同密度材料的复合结构,将的侵彻深度降低60%。这些新材料使现代战舰在保持机动性的同时获得重装甲防护。

隐身技术的多频谱融合趋势正在改变战场可见度。瑞典"维斯比"级护卫舰的雷达反射面积仅相当于渔船,其采用的吸波涂料与外形隐身设计将X波段雷达探测距离压缩至15公里。美国DDG-1000驱逐舰的集成化上层建筑,配合纳米级表面处理工艺,实现声、光、热、磁多频谱隐身,被发现的概率降低80%。

协同作战网络化释放体系效能

数据链技术的突破性发展构建起海天一体作战网络。北约Link-22数据链的256位加密传输协议,可在1000公里范围内实现0.1秒级战术数据同步。中国自主研发的北斗三号全球组网系统,为舰艇编队提供厘米级定位精度,配合量子通信技术构建起抗干扰指挥链路,战场信息共享效率提升10倍以上。

无人装备的集群化应用开创了新型作战样式。土耳其"卡古"系列舰载无人机已实现50架编队协同攻击,突防成功率较有人机提升70%。美国海军"幽灵舰队"计划中的无人舰艇,通过自主算法可执行72小时持续巡逻任务。这些智能装备与有人平台的协同,正在重塑海上作战的力量编成体系。

海战装备的升级路径本质是体系对抗能力的螺旋式进化。从单舰性能突破到体系能力构建,需要遵循"动力奠基、火力主导、电子赋能、防护保障、协同增效"的升级逻辑。未来发展方向应聚焦量子雷达、高能微波武器等颠覆性技术,同时注重装备体系的开放架构设计。只有坚持技术创新与战术革新的双轮驱动,才能在激烈的海洋竞争中掌握战略主动权。建议建立装备研发的"需求-技术-验证"快速迭代机制,加强人工智能与新型材料等基础领域投入,通过实战化演习检验装备体系的协同效能。

发表评论