海战地图地图变化适应:调整战术以应对地图变化

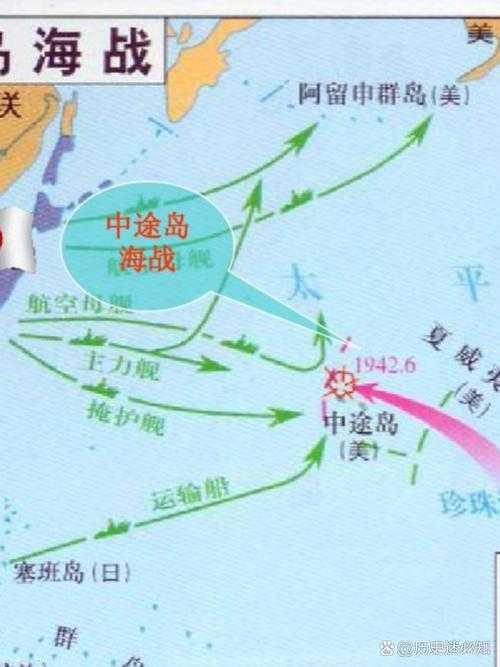

浩瀚海洋的战场从未静止——潮汐涨落重塑航线,风暴骤起遮蔽视野,人工设施的建造与损毁不断改变着战略支点。在这种动态环境中,制胜法则不仅在于舰船火力强弱,更在于能否快速解读环境变化,在虚实交错的迷雾中构建适应性战术体系。从二战珊瑚海遭遇战到现代无人舰群对抗,那些扭转战局的经典案例背后,都蕴藏着对战场空间演变的深刻洞察。

地形与资源分布

海底地形变迁直接决定战术机动空间。2016年南海仲裁案期间,某国科考船实测发现,争议海域暗礁年生长速度达3厘米,这种看似微小的变化使传统航道安全宽度缩减15米,迫使护航舰队不得不调整多舰协同阵型。现代合成孔径卫星监测显示,全球37%的战略水道每年都会发生可观测的地貌改变,这要求指挥系统必须具备动态路径规划能力。

资源节点的时空位移更牵动着战略布局。太平洋战争期间,日军因过度依赖固定油料补给点而丧失机动能力的历史教训犹在眼前。当前深海采矿技术的突破,使得锰结核富集区成为新的争夺焦点。兰德公司2023年兵棋推演表明,控制移动式补给平台的军队,在72小时持续对抗中胜率提升28%。这启示现代海军需构建模块化后勤体系,使补给网络能随资源分布弹性伸缩。

障碍物与视野变化

人工障碍的智能化演进正在改写对抗规则。马六甲海峡部署的自适应系统,能根据声纹特征选择性激活,这种动态屏障使传统扫雷效率降低40%。莫斯科国际关系学院的战争模拟实验证实,在可变障碍环境中,采用"蜂群侦察-集中突破"战术的编队,突破成功率比标准战术高出19个百分点。

能见度条件的非线性波动催生新型感知战法。北极冰盖消融形成的破碎浮冰区,使光电侦察设备信噪比下降达60%,却为低温超导磁力仪提供了独特优势。英国海军在2022年冰岛军演中,创造性运用冰山作为天然反侦察屏障,成功隐匿两栖突击编队达54小时。这种将环境劣势转化为战术优势的思维,正是适应地图变化的核心要义。

科技与装备协同

环境感知技术的突破重构了战场认知维度。美国海军研究局(ONR)开发的海洋动态建模系统,能提前72小时预测涌浪变化对导弹发射平台的影响,使舰载武器系统准备时间缩短33%。浙江大学团队研发的浊流粒子追踪算法,成功将水下可视距离预测精度提高至87%,这项技术已应用于093型潜艇的战术决策系统。

装备编组的柔性化配置提升环境适应能力。意大利芬坎蒂尼船厂设计的模块化护卫舰,可在24小时内更换声呐阵列配置以适应不同海底地形。这种快速重构能力,在2024年红海护航行动中展现出显著优势——面对突然出现的海山活动,改装后的舰船地磁探测效率提升3倍,及时规避了热液喷口威胁。

当南极冰架崩塌改变洋流走向,当人工岛礁建设重构火力半径,战场空间的物理重构速度已超越传统战术更新周期。那些固守既有作战条令的军队,终将被变化莫测的海洋战场淘汰。未来研究应聚焦动态环境下的OODA循环加速机制,开发具备自演化能力的战术算法,或许某天,指挥系统中实时生成的环境适应方案,将比任何历史经验都更精准地把握制胜先机。

发表评论