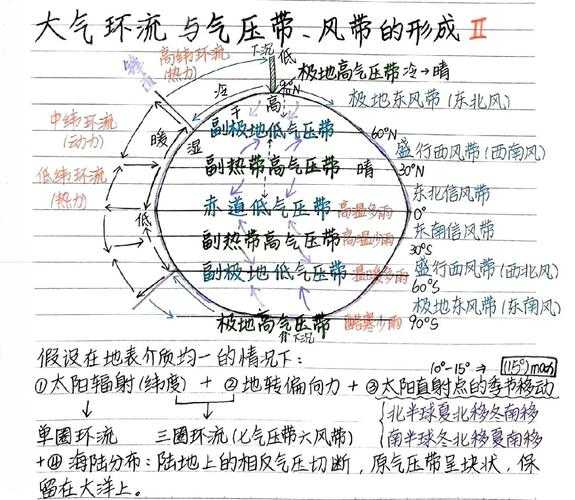

大气环流异常与副热带高压控制,副热带高压对大气环流异常的调控作用及气候效应

近年来,副热带高压(副高)的异常偏强和位置偏北成为导致湿热天气的主因,副高是西太平洋上空常年存在的暖性高压系统,其强度和位置直接影响我国东部季风区的降水与气温分布,2023年夏季,副高异常西伸北抬,覆盖范围扩大至我国中东部大部分地区,导致下沉气流增强,地表辐射热能难以散失,形成“干热”天气,这种情况下,副高边缘的西南暖湿气流与北方冷空气交汇频繁,但冷空气被副高阻挡难以深入,导致水汽输送受阻,同时高温持续累积,气象数据显示,2023年7月我国中东部地区平均气温较常年偏高2-3℃,极端高温日数同比增加30%以上。

副高的异常还与海洋热力条件密切相关,西太平洋海温异常偏高,尤其是菲律宾以东海域,形成“暖池效应”,进一步强化副高发展,这种正反馈机制使得副高在夏季难以消散,甚至出现“锁国”现象,导致区域性高温热浪,2023年8月上旬,副高控制下的华北地区连续出现40℃以上高温,打破历史同期极值,副高外围的西南季风携带的水汽被限制在副高南侧,形成持续性降雨带,如长江中下游地区梅雨期延长至60天以上,导致“湿热”与“干热”并存。

从气候动力学角度分析,副高的异常与北极涛动(AO)和太平洋年代际振荡(PDO)的联合作用有关,2022-2023年北极涛动处于正相位,极地冷空气活动减弱,而PDO进入冷相位,导致西太平洋海温异常升高,两者共同作用促使副高异常发展,全球变暖背景下,副高西伸幅度增大,其控制范围北界已从常年30°N向北扩展至35°N,使得原本属于北方干燥地区的城市(如西安、郑州)也频繁出现湿热天气。

这种湿热天气对农业和生态系统造成显著影响,高温强光导致光合作用效率下降,小麦、水稻等作物灌浆期受抑制,2023年黄淮海地区小麦减产预警频发,湿热环境加速病虫害传播,如小麦条锈病、水稻纹枯病等发生面积同比扩大20%-30%,生态系统中,森林火险等级持续升高,2023年6-8月我国森林火灾起数较常年增加45%,其中70%与极端高温和干燥植被有关。

从社会应对层面看,湿热天气加剧能源消耗压力,空调外机持续高负荷运行,导致电力需求激增,2023年夏季,华东、华南地区多次出现“空调峰”与电网超载叠加现象,部分城市电网负荷同比增加15%-20%,交通系统也面临挑战,高温导致沥青路面软化、道路结露,高速公路事故率上升;湿热环境下铁路轨道变形风险增加,2023年7月全国铁路因高温限速里程达3.2万公里,占运营总里程的18%。

在人体健康方面,湿热环境诱发多种疾病,高温导致中暑、热射病风险升高,2023年1-8月全国报告热射病病例较2022年同期增加50%,其中70%发生在40℃以上地区,高湿度加速皮肤真菌感染,如足癣、湿疹发病率上升,公共卫生系统面临压力,湿热环境还影响空气质量,光化学烟雾和臭氧污染在夏季显著加重,2023年京津冀地区臭氧浓度超标天数达45天,较2021年增加10天。

海洋热力异常与水汽输送机制

海洋热力异常是湿热天气形成的重要驱动因素,西太平洋和印度洋海温异常偏高,导致水汽蒸发效率提升,为大气输送更多潜热能量,2023年夏季,西太平洋海温较常年偏高1.5-2.0℃,尤其是菲律宾以东海域,海表温度突破30℃阈值,形成“超级暖池”,这种热力条件促使副热带高压异常强盛,同时激发台风生成,2023年7月生成的台风“杜苏芮”和“卡努”均受益于暖池提供的热量和水汽,两者在登陆前中心气压均降至920百帕以下,成为超强台风。海洋热力异常还通过海气相互作用影响大气环流,当西太平洋海温偏高时,暖湿气团向高空输送增强,形成深厚的对流层水汽柱,这种水汽输送在副高边缘形成“水汽通道”,导致区域性暴雨集中,2023年

发表评论