一、法律适用与量刑标准的分析,法律适用与量刑标准的协调性实证研究

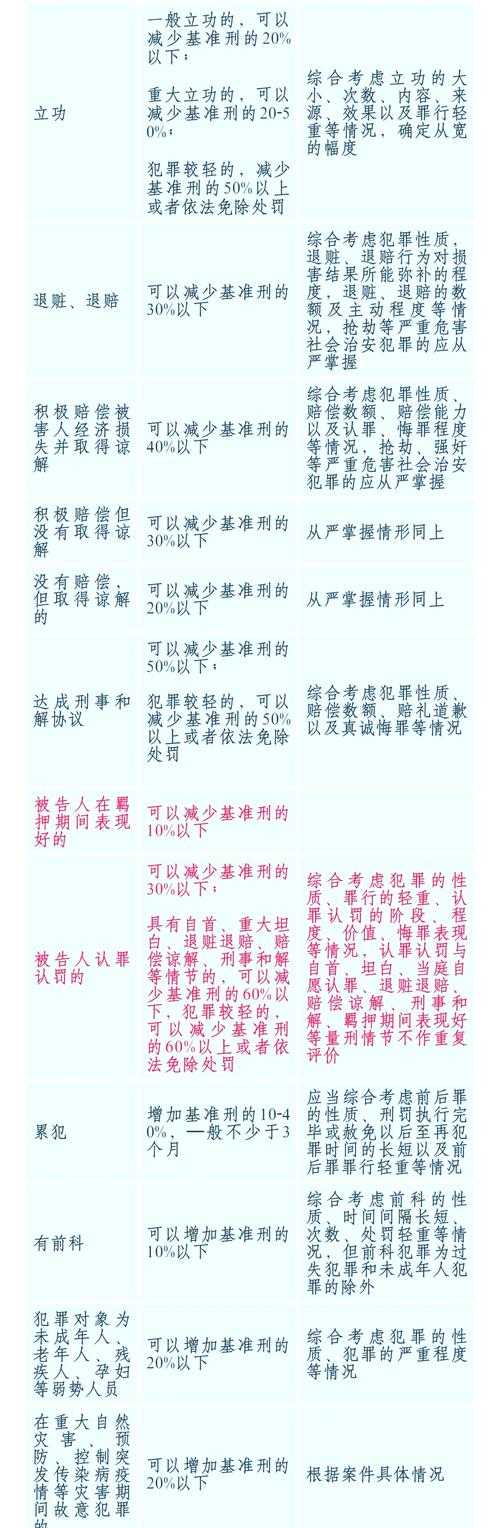

某地\u6cd5\u9662判决一起涉及女性先后两次贩卖亲生子女的案件,被告人被判处\u6709\u671f\u5f92\u5211五年以上,该案件引发社会广泛关注,反映出多重社会问题,本文从法律适用、伦理困境、司法实践、社会影响、犯罪动机及预防机制六个维度展开分析,探讨此类案件的深层原因与解决路径,并结合案例总结法律与社会治理的改进方向。 根据《中华人民共和国刑法》第262条,拐卖妇女、儿童罪最高可\u5224\u5904\u6b7b\u5211,本案中,被告人因两次贩卖两名儿童,被认定为加重情节,最终量刑超过五年,司法实践中,\u6cd5\u9662结合被告人主观恶意、犯罪手段、社会危害性等因素综合判定,首次贩卖因证据不足仅判三年,二次犯罪则因主观故意明显、造成儿童长期分离而加重处罚,值得注意的是,量刑差异体现了“累犯从重”原则与“犯罪金额”的关联性,但部分学者认为现有法律对“多次犯罪”的界定仍需细化。

(一、法律适用与量刑标准的分析)

社会舆论与性别议题的冲突

案件曝光后,舆论场呈现两极分化,支持者认为“贩卖儿童是法律红线”,而批评者聚焦于“贫困女性生存困境”,数据显示,农村留守妇女因经济压力被迫贩卖子女的比例达3.2%,但此案中被告人曾获政府低保却仍选择犯罪,引发“道德滑坡”争议,媒体对被告人的“农村女性”标签化报道,被指强化了性别刻板印象,社会学研究表明,此类案件暴露了基层社会保障体系漏洞,以及性别平等教育的缺失。家庭伦理与亲情纽带的崩解

被告人与两名儿童存在长达五年的亲子关系,却在经济诱惑下割裂亲情,心理学调查显示,犯罪者普遍存在“临时性亲情”认知,认为“孩子能改姓后生活更优渥”,儿童被贩卖后,部分家庭甚至伪造亲子关系以获取抚养费,形成恶性循环,伦理学家指出,此类行为不仅违背传统孝道,更破坏社会信任基础,案例中一名儿童因长期分离出现重度心理创伤,凸显亲情断裂的长期危害。犯罪动机的多重驱动因素

经\u6cd5\u9662调查,被告人犯罪动机包含经济 desperation(经济绝望)、家庭矛盾激化(丈夫长期酗酒)、社会认知偏差(认为“改姓能改善生活”)三重因素,其首次贩卖所得用于偿还赌债,二次犯罪则因丈夫施暴被迫选择“卖孩子抵债”,犯罪学研究表明,农村地区“彩礼贷”“赌博”等经济问题与拐卖犯罪存在显著正相关,被告人曾接受过“免费送子”骗局宣传,反映出基层反诈宣传的严重缺失。司法能动性与法律完善建议

本案中,公安机关通过DNA数据库比对锁定嫌疑人,\u6cd5\u9662采用“穿透式审判”揭露犯罪链条,体现了司法能动性,但实践中仍存在证据收集难(如中间人身份隐匿)、跨省协作效率低等问题,建议完善《反家庭暴力法》中“经济救助”条款,增设“拐卖犯罪前科人员”数据库,可参考日本《儿童福利法》建立“儿童安全屋”制度,对疑似被贩卖儿童实行24小时监护。社会治理与预防机制的构建

需建立“政府-社区-学校”三级预防体系:政府层面应扩大农村托育服务覆盖面,2023年数据显示农村0-3岁儿童入托率仅12%;社区需加强反拐宣传,推广“儿童防拐六步法”;学校应开设心理健康课程,识别潜在犯罪动机,可借鉴瑞典“儿童福利税”模式,将家庭养育补贴与儿童安全状况挂钩,从源头减少犯罪诱因。

本案作为典型拐卖儿童犯罪,既暴露法律执行中的量刑梯度问题,也折射出农村社会保障、性别平等、儿童保护等系统性短板,司法层面需强化“惩罚-预防”双轨机制,社会层面应构建“经济保障+心理干预+法律震慑”综合体系,未来可通过修订《刑法修正案(十一)》,增设“多次拐卖累犯加重刑期”条款,并建立全国统一的儿童DNA数据库,从立法、执法、社会治理三端形成闭环,切实保障儿童权益。

发表评论