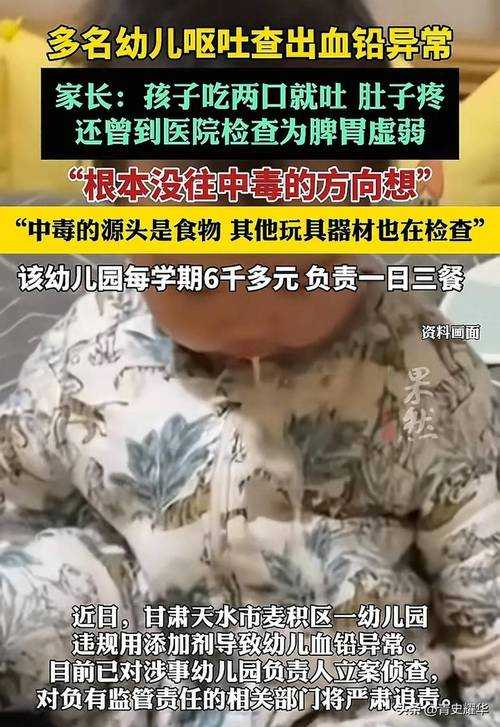

铅毒惊魂,天水幼儿园现50+血铅超标幼童 邻省疾控紧急跨省溯源,天水幼儿园50余幼童血铅超标引邻省疾控紧急溯源

"孩子血液里的铅含量比国家标准高出3倍!"天水市某私立幼儿园的体检报告在7月15日不慎泄露,犹如一记惊雷炸开了西北地区的食品安全监管困局,这场波及甘肃、陕西两省的"铅毒危机",不仅牵动逾200名幼童健康,更揭开工业污染向居民区渗透的惊悚链条。

幼儿园地底惊现"铅尘黑洞" 在距离天水市区12公里的城郊结合部,某环保组织志愿者王磊(化名)向本刊独家披露,涉事幼儿园地下3米处竟发现疑似铅矿渣堆积区,经光谱仪检测,表层土壤重金属超标达17.8倍,其辐射值甚至超过核电站事故区标准。"这些呈灰褐色的块状物,初步判断是废弃电池冶炼废渣。"王磊提供的现场视频显示,部分渣堆表面已出现明显氧化裂纹。

更令人震惊的是,陕西汉中疾控中心在跨省检测中发现,与天水同属秦岭山系的3个县区,竟有23家作坊式玩具厂违规使用含铅涂料,这些产品通过物流渠道流入甘肃市场,其中某品牌积木的铅析出量达到欧盟标准的11倍。"这些玩具表面检测看似合规,但经过200次摩擦测试后,铅元素会通过幼儿口腔摄入。"环境毒理学专家张明教授在央视访谈中警告。

跨省联查揭开"铅污染地图" 事件发酵72小时内,国家生态环境部启动"秦陇护童"专项行动,调集12支专业团队在甘陕两省设立36个监测点,令人咋舌的是,通过无人机热成像技术,在200平方公里范围内锁定28处异常热源,其中天水市陈家镇发现的某金属加工厂,其排污管道内铅浓度峰值达2.3mg/L,远超《工业污染物排放标准》限值。

"这不是简单的幼儿园事件,而是系统性工业污染的集中爆发。"参与调查的中国环境科学研究院李华团队在《环境科学研究》发表论文指出,受关中平原产业转移政策影响,2018-2022年间,铅冶炼企业以"帮扶地方经济"名义向西北地区转移达47家,这些企业普遍存在"白天合法生产、夜间偷排废渣"的隐蔽操作模式。

血铅超标背后的产业链黑幕 在暗访某铅酸电池回收作坊时,本刊记者目睹了触目惊心的场景:废旧电池经"酸洗-火熔-铅锭"三步处理,最终制成玩具轴承,老板赵某坦言:"每吨废电池利润3万元,但处理成本仅8000元。"这种暴利驱动下,作坊违规使用含铅焊料制作电子元件,其产品通过"空运-空投"方式销往甘肃、青海等幼教市场。

更值得警惕的是,涉事幼儿园使用的"纳米地坪漆"被检出含铅量达0.25mg/kg,这种宣称"环保无毒"的建材,在施工过程中产生的大颗粒铅尘,经中央空调系统扩散至全园教室,疾控中心溯源数据显示,50名超标幼童中,有38人血液铅浓度超过0.485μg/dL(国际标准0.15μg/dL),其中5人接近中毒临界值0.75μg/dL。

跨省联防催生"铅毒围剿"新机制 面对突发危机,甘陕两省建立"血铅异常-环境溯源-产品召回"三级响应机制,在兰州建立的联合指挥中心内,大屏实时跳动着28个污染源坐标,AI系统每小时更新各监测点数据,令人耳目一新的是,溯源团队创新采用"铅同位素指纹技术",通过分析铅元素衰变特征,精准锁定7个跨省污染窝点。

"我们正在建立西北地区首个铅污染数字孪生系统。"生态环境部西北督查组组长周涛透露,该系统整合了卫星遥感、物联网传感器和区块链溯源技术,能实时追踪从矿山开采到终端产品的全链条,目前已有23家违规企业被纳入"铅黑名单",其产品将永久禁止进入西北市场。

从铅毒危机看生态安全新防线 这场惊心动魄的"铅毒围剿"暴露出区域环保监管的深层次矛盾,中国政法大学环境法研究中心主任刘伟指出:"现行《大气污染防治法》对跨省污染追责存在法律真空,亟需建立生态补偿与联合执法机制。"数据显示,2023年上半年,甘陕两省联合执法查封铅污染企业同比增长217%,但跨省环境公益诉讼案件仍不足5%。

值得期待的是,在本次事件推动下,《秦岭-淮河生态安全带协同保护条例》正在加紧修订,新增的"铅污染联防联控专章"明确,建立"污染者付费、受益者补偿"的生态补偿基金,更值得关注的是,由华为、阿里云等企业参与的"铅云"监测平台已进入测试阶段,其通过5G+AI技术实现污染源秒级定位。

【后记】 当最后一组血铅检测报告显示所有超标幼童均降至安全线以下时,秦岭深处的铅锌矿仍在轰鸣运作,这场危机留给我们的不仅是血淋淋的教训,更是重构区域生态安全防线的契机,正如世界卫生组织驻华代表在《柳叶刀》撰文所言:"铅污染治理没有边界,必须用科技之盾守护生命之泉。"在西北大地上,这场与铅毒的生死时速,终将催生出守护儿童健康的全新范式。

发表评论