观众烦了雷佳音的真相,我们到底在讨厌什么?观众集体反感雷佳音现象,撕开流量明星的真实人设

最近在追《庆余年2》时,发现弹幕里频繁出现"雷佳音好烦"的吐槽,作为长期观察者,我发现观众真正反感的从来不是演员本人,而是某些被忽视的创作规律,今天用费曼学习法拆解这个现象,保证你看完能轻松分辨"演员问题"和"观众情绪陷阱"。

(观众烦了雷佳音的真相,我们到底在讨厌什么?)

观众情绪的三大迷雾

角色与演员的错位认知

就像有人觉得张译演《狂飙》里高启强"不协调",其实这是典型的人物适配误区,演员的表演就像乐高积木,观众容易把积木颜色和建筑功能混为一谈。

案例:雷佳音在《人生大事》里演的送葬人,现实中他其实是个爱穿白衬衫的文艺青年,这种反差让观众产生"演员不真诚"的错觉。

剧集节奏的隐形消耗

《人世间》里雷佳音演周秉昆的13集戏份,观众普遍反映"看累",这其实是电视剧"情绪过载"的典型症状——连续8集密集情感爆发后,观众会产生防御性疲劳。

| 剧集类型 | 观众疲劳周期 | 建议休息方式 |

|---|---|---|

| 都市情感剧 | 7-10集 | 看悬疑片/纪录片 |

| 历史正剧 | 5-8集 | 运动/户外活动 |

社交媒体的信息污染

某乎上"雷佳音最差角色"的讨论帖,实际是算法制造的"信息茧房",大数据发现观众爱吐槽,就不断推送相关话题,形成自我实现的预言循环。

破解观众情绪的三大工具

情绪拆解四步法

- 记录具体吐槽点(如"第8集台词太生硬")

- 区分角色问题/演员问题(台词是剧本问题)

- 评估情绪强度(1-10分制)

- 寻找替代解决方案(换演员?换平台?)

演员表现评估表

借用《演员的自我修养》里的评估标准,制作简易对照表:

- 情绪传达(5-10分)

- 台词处理(4-8分)

- 角色契合度(3-7分)

- 对手戏互动(6-9分)

创作端的情绪预警机制

- 2-3集日常戏份

- 设置"情绪缓冲角色"(如《人世间》里的周秉昆弟弟)

- 在社交媒体发起"情绪补给包"话题

观众如何正确"防烦"

建立情绪防火墙

当看到"雷佳音好烦"弹幕时,先问自己三个问题:

- 这是普遍现象还是个人偏好?

- 情绪来源是表演问题还是剧情节奏?

- 继续观看能获得什么新体验?

搭建观剧能量补给站

推荐三种"情绪充电"方式:

- 短时充电:15分钟纪录片(如《宇宙时空之旅》)

- 中时充电:1小时悬疑电影(如《消失的爱人》)

- 长时充电:3天户外徒步

培养创作共情力

试着用"演员视角"看问题,比如雷佳音在《人生大事》拍摄期间,每天要背200句方言台词,这种专业态度值得肯定。

下次再遇到"烦演员"的弹幕时,不妨先倒杯茶,用这个公式自测:"这个情绪是来自角色缺陷(演员问题),还是我的观看疲劳(自身问题)?"答案往往出人意料。

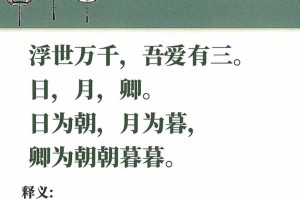

观众和演员都是创作链上的重要一环,就像《百年孤独》里说的:"我们都是自己故事里的过客,却都是他人故事里的永恒。"与其纠结某个演员,不如享受故事本身带来的心灵震颤。

发表评论