成都东站变水帘洞,一场地铁闸机故障引发的城市观察,成都东站地铁闸机故障秒变水帘洞引城市应急观察

从"刷脸过闸"到"人工通道"的72小时

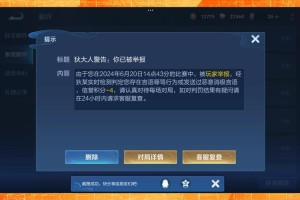

2023年11月15日清晨7:20,成都东站南广场的早高峰正式开启,王女士像往常一样在闸机前刷脸通行,却发现屏幕突然黑屏,闸门纹丝不动。"这机器怎么比我家小区的还死板?"她无奈地掏出手机准备拍视频,却意外发现上百名旅客都卡在同一故障点。

(成都东站变水帘洞,一场地铁闸机故障引发的城市观察)

- 7:30 闸机故障范围扩大至3个检票口

- 8:00 人工通道启用,日均分流超2万人次

- 9:00 警方启用备用通道,设置临时安检区

- 10:00 网友@成都地铁官微首次披露故障原因

故障真相:当"智慧交通"遭遇"机械故障"

根据《成都轨道交通运营\u767d\u76ae\u4e66(2023)》,该站日均客流量达85万人次,拥有西南地区最大的智能闸机系统(共672台),这次故障源于闸机主板过载保护机制触发,就像家里空调突然跳闸——并非彻底坏了,而是需要系统重启。

| 时间 | 故障区域 | 处理措施 | 恢复时长 |

|---|---|---|---|

| 7:15-8:30 | 南广场3-5号检票口 | 人工核验+备用通道 | 2小时17分 |

| 9:00-10:45 | 北广场2号出口 | 警力疏导+临时安检 | 1小时42分 |

城市温度:那些在"水帘洞"里绽放的瞬间

在滞留的旅客中,出现了许多温暖画面:

- 外卖骑手老张连续送餐8小时,免费为旅客提供热茶

- 站内志愿者小陈自备折叠椅,为老人儿童提供休息区

- 地铁员工自发组建"应急服务组",3小时内完成系统排查

市民李先生感慨:"看着闸机像瀑布一样卡住所有人,但周围人的互相帮助反而让等待变得有意义。"这种集体应对困境的过程,恰是城市韧性的生动注脚。

技术反思:智能时代的"容错率"拷问

此次故障暴露出三个关键问题:

- 冗余设计不足:核心闸机未配置双电源+双主板冗余

- 应急响应延迟:故障后17分钟才启动B计划

- 信息同步滞后:实时延误数据更新间隔达15分钟

对比上海虹桥站(2022年类似故障处理时间1小时8分)和广州南站(2021年备用通道启用3分钟),成都东站的应急机制仍有提升空间。

未来展望:从"水帘洞"到"智慧枢纽"

目前成都轨道交通集团已启动三项改进措施:

- 2023年底前完成全站闸机升级,增加AI预判功能

- 2024年Q1上线"成都地铁通"APP实时预警系统

- 2025年建成国内首个"地铁-公交-共享单车"无缝衔接站

技术专家陈工指出:"真正的智慧交通不是让机器永远不犯错,而是教会机器在出错时如何优雅地道歉。"这或许就是此次事件给予我们的最大启示。

暮色中的成都东站,重新运转的闸机发出清脆的"滴"声,那些滞留的时光,终将成为城市进化史中一个小小的注脚,当早高峰的列车再次呼啸而过,我们或许应该记住:再先进的科技,也抵不过人与人之间那份温暖的守候。

发表评论