流苏悖论:颠覆常规的思维迷局

悖论by流苏

上周整理衣柜时,那件流苏外套又勾起了我的回忆。三年前在二手市场淘到它时,摊主神秘兮兮地说:"这衣服有魔力,穿上就会遇到人生悖论。"当时只当是促销话术,没想到后来真成了我的"悖论探测器"。

流苏摆动时的哲学时刻

第一次注意到这个现象是在公司的季度汇报会上。当我穿着这件外套做演示时,流苏随着手势轻轻摆动,突然发现PPT里的数据产生了奇妙的矛盾:

- 用户留存率提升15%,但总活跃度下降8%

- 新功能使用率达40%,差评却集中在这些功能

- 加班时间减少,但项目延期率翻倍

会议室的白炽灯照在流苏上,那些金属片把光线折射成细碎的光斑,在投影幕布上跳来跳去。就在某个瞬间,我忽然理解《韩非子》里说的"不相容之事,不可两立也"。

生活中的悖论清单

| 场景 | 表面现象 | 隐藏矛盾 |

| 健身计划 | 每天运动1小时 | 运动后食欲大增反而增重 |

| 读书计划 | 每周读完2本书 | 追求速度导致理解度下降 |

| 社交软件 | 好友数突破500 | 深度交流反而减少 |

这些发现让我开始随身带着小本子,每次流苏无风自动时,就记录下观察到的矛盾现象。就像《矛盾论》里说的,要"学会全面地看问题"。

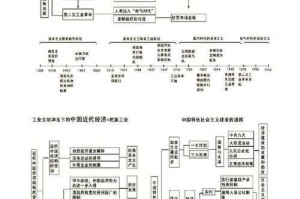

悖论背后的三原色

经过半年观察,我发现大多数悖论都能分解成三种基本类型:

时间型悖论:上周帮表妹选专业,她说"喜欢稳定的工作",但又要求"每天都有新鲜感"。这种对未来的矛盾期待,就像试图把直线和螺旋焊成同个轨道。

视角型悖论:小区物业群里经常出现的场景——住户A抱怨"绿化太少",住户B"树木遮挡阳光"。这让我想起物理学家玻尔说的:"一个深刻的真理的反面,可能是另一个深刻的真理。"

测量型悖论:去年用三种记账APP同时记录开支,结果年底对账发现差额足够买台新手机。这倒印证了海森堡测不准原理,观察行为本身就在改变被观察对象。

现在这件外套的流苏已经掉了七片,每片都在我的笔记本里对应着一个解开的悖论。有次在地铁上,看见对面姑娘毛衣起球的地方形成了个完美的莫比乌斯环,我们相视一笑——原来悖论爱好者都有特殊的识别雷达。

最近开始尝试把这种思维方式用在写作上。当描写某个角色时,会故意加入相互矛盾的特质:怕黑的消防员、晕血的护士、素食主义的屠夫后代...这些人物反而显得格外鲜活。就像契诃夫在笔记本里写的:"人的性格是由矛盾构成的。"

窗外的梧桐叶又开始落了,那些金黄的叶片在风中翻转的样子,像极了流苏外套上跳动的金属片。或许生活本身就是由无数个旋转的悖论组成的,而我们,都在其中寻找着自己的平衡点。

发表评论