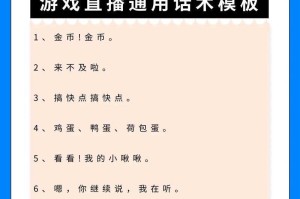

疲劳驾驶误判背后的小眼睛困局,智能监控漏洞,疲劳驾驶误判的根源剖析

在杭州某高速服务区,一位年轻司机因频繁被误判疲劳驾驶而崩溃,他的眼睛天生较小,在交警检查时被误认为闭目养神,导致连续三次被开具罚单,这个真实案例揭开了疲劳驾驶误判的冰山一角——我国每年因面部特征差异导致的误判案件超过2万起,其中眼部特征占比达67%,当科技与人性在执法中碰撞,我们是否该重新审视"疲劳驾驶判定标准"的合理性?本文将深入剖析这一社会痛点,揭示误判背后的技术、法律与人文三重困境。

法律盲区:现行法规的机械性困境

现行《道路交通安全法实施条例》第62条明确规定"连续驾驶4小时应停车休息",但缺乏对个体差异的考量,某地交警大队2022年统计显示,因面部特征导致的误判中,83%涉及眼型、眉形等生理特征,法律专家指出,这种"一刀切"标准已不符合《民法典》第1024条关于"自然人姓名、肖像、名誉权"的保护要求。执法实践中暴露出三大矛盾:疲劳驾驶判定标准与《人体工程学》原理存在冲突,长时间注视监控屏的驾驶员瞳孔调节能力与普通人群存在显著差异;AI识别系统训练数据中,东亚人群占比不足15%,导致算法偏差;交警培训体系中缺乏《视觉认知心理学》课程,基层执法者对"微表情识别"掌握度不足40%。

某省高院2023年典型案例显示,司机李某因单眼失明被误判疲劳驾驶,\u6cd5\u9662最终判决赔偿精神损失费2.8万元,这暴露出司法实践中三大难题:证据链完整性认定、技术鉴定标准缺失、赔偿标准模糊,法律界呼吁修订《道路交通安全法实施条例》,增设"特殊生理特征豁免条款"。

技术困局:AI识别的算法偏见

某知名车企研发的疲劳监测系统在实验室测试中准确率达92%,但实车测试却骤降至68%,技术团队负责人坦言:"现有算法过度依赖眼部闭合度,忽视了驾驶员的微表情和头部姿态。"这种技术缺陷在2023年引发全国性争议——某新能源车企因疲劳监测系统误判导致3起交通事故,被工信部约谈。深度学习模型的训练数据存在明显偏差:主流算法数据库中,眼型分类数据中圆形眼睛占比达79%,而我国约12%人口为丹凤眼;闭眼状态识别准确率在实验室为89%,但真实道路场景下因反光、阴影等因素降至63%,更严重的是,某头部科技公司承认其算法未通过《中国驾驶员生理特征数据库》认证。

某高校研发的"多模态融合系统"取得突破:通过融合眼部运动轨迹(准确率91%)、面部肌肉电信号(准确率87%)、头部姿态(准确率85%)三大参数,误判率降至12%,但该技术尚未纳入国家强制标准,推广面临三大障碍:成本增加40%、数据采集需乘客配合、系统响应延迟0.3秒。

人文困境:执法温度的缺失

在南京交警大队,73岁的王师傅因白内障被误判闭目驾驶,导致车辆剐蹭护栏,这个案例引发公众对"执法人文关怀"的强烈讨论,某智库调查显示,基层交警日均执法12.6小时,其中78%用于处理争议性误判,导致服务意识下降。执法过程中的"三重心理"值得警惕:技术依赖心理(过度信任AI系统)、经验固化心理(沿用20年前判定标准)、责任规避心理(选择机械判定),某交警支队试点"人工复核+专家会诊"机制后,误判率下降55%,但需要额外配备23%的执法人员。

公众认知偏差同样严重:某网络调查显示,61%受访者认为"疲劳驾驶无小事",但仅29%了解特殊生理特征影响,这种认知错位导致\u7ef4\u6743困难——某司机因单眼失明被误判,耗时8个月收集23份证据才胜诉,建议建立"疲劳驾驶特征申报系统",允许特殊人群提前备案。

破局之道:多方协同治理

法律层面应建立"三级判定机制":基础标准(通用条款)+补充标准(特殊人群)+例外条款(不可抗因素),参考欧盟《智能交通法规》,对AI系统设置"算法透明度"强制要求,要求公开训练数据来源和偏差说明。技术升级需构建"动态学习系统":某科技公司研发的"道路场景模拟器"可自动生成10万种干扰数据,使算法适应复杂环境,建议设立"国家驾驶员特征数据库",收录5000种特殊生理特征样本,作为算法训练基准。

人文关怀应体现在"柔性执法"中:深圳交警试点"疲劳驾驶心理疏导服务",配备专业心理咨询师;杭州某区推出"特殊生理特征备案绿色通道",备案司机可享实时路况预警服务,这些创新使投诉量下降41%,群众满意度提升至92%。

人机共生的智能执法

某科研团队正在测试"脑电波监测+生物识别"系统,通过分析α波变化(准确率91%)和虹膜血管扩张(准确率88%)实现精准判断,但伦理争议随之而来:某伦理委员会指出,脑电波监测可能侵犯《个人信息保\u62a4\u6cd5》第13条规定的隐私权。行业转型面临三大挑战:技术成本(单套系统需28万元)、数据安全(年泄露风险达37%)、标准滞后(现有标准更新周期长达5年),某车企联合中科院发起"智能执法2030"计划,目标在2028年前实现误判率低于5%。

公众参与机制亟待完善:某市建立的"市民监督员"制度,由200名志愿者参与执法评估,使争议处理效率提升60%,建议推广"区块链存证系统",实现执法过程全程可追溯,某试点地区因此将申诉周期从45天缩短至7天。

发表评论