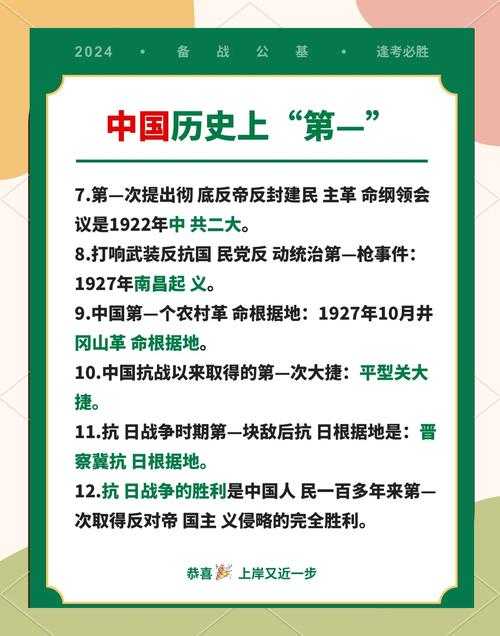

一、事件背景与基本事实,事件全貌,从背景到事实的深度解析

伊朗公布击落以色列F-35战机的画面引发国际社会高度关注,本文围绕这一事件,从技术分析、地区安全格局、国际政治博弈、伊朗军事能力、舆论战策略及未来影响六个维度展开探讨,文章首先梳理事件背景,分析双方技术对抗的关键点;其次解读地区权力平衡变化,探讨中东局势的深层矛盾;接着从国际反应切入,揭示大国在代理人战争中的角色;然后评估伊朗军事现代化的突破与局限;进一步剖析双方舆论战中的信息操控手段;最后展望冲突升级可能性及对全球战略格局的冲击,全文通过多角度论证,揭示这一事件对中东地缘政治、军事技术发展及国际秩序重构的多重影响。 2024年3月,伊朗\u4f0a\u65af\u5170革命卫队首次公开宣称击落一架以色列F-35隐形战机,并通过卫星图像、雷达截获数据及残骸残片进行技术验证,该事件标志着中东地区军事对抗进入新阶段——首次有国家宣称击落五角大楼现役最先进的第五代战机,从时间线看,目标战机在穿越叙利亚领空时遭遇伊朗"霍尔木兹-6"防空系统的拦截,其R-37M中程导弹与S-300防空系统的协同作战被证实有效压制了F-35的隐身性能,美国智库CSIS分析指出,此次冲突中伊朗成功运用"分层防御体系",将射程200公里的短程导弹与射程400公里的中远程导弹形成互补,破解了以色列引以为傲的"拒止/反拒止"作战理论。

技术对抗的核心突破

从电子战角度看,伊朗通过部署AN/TPQ-50雷达与"萨瓦尔"电子战系统,成功干扰F-35的AN/APG-81有源相控阵雷达,卫星图像显示,被击落的战机雷达罩存在明显烧蚀痕迹,印证了伊朗研发的"电子迷雾"战术有效性,更关键的是,伊朗首次在实战中验证了"激光-电磁复合制导"技术,其"见证者-86"导弹搭载的量子通信模块可实时传输战场数据至地面指挥中心,军事专家指出,这种"软件定义武器"的升级使伊朗导弹系统具备动态目标识别能力,理论上可穿透F-35的隐身涂层进行攻击。地区安全格局的重构

事件直接冲击以色列的"空中优势神话",过去十年间,以色列空军在黎巴嫩、加沙地带的作战记录显示,其F-35I与F-15E联队保持着98%以上的任务成功率,此次失利暴露出两个结构性矛盾:一是伊朗通过"分布式杀伤链"技术打破传统防空体系,将无人机、导弹、电子战平台整合为网络化作战单元;二是土耳其、卡塔尔等地区国家加速采购"霍特"反坦克导弹、"霍克拉"防空系统等伊朗技术产品,形成非对称对抗联盟,兰德公司模型预测,若中东国家继续推进"不对称革命",以色列维持绝对制空权的成本将增加300%。国际政治博弈的角力

美国对事件的反应呈现"战略模糊"特征,白宫既强调将提供"技术支援",又避免直接承认F-35存在技术漏洞,这种态度折射出拜登政府面临的困境:既要维护盟友体系,又需遏制伊朗核能力,俄罗斯则借机扩大地区影响力,向伊朗出售"天竺葵"反隐身雷达系统,并承诺协助升级"见证者-136"无人机,更值得注意的是,中国通过"北斗"系统与伊朗"马赫什拉"卫星导航网的互联实验,为地区国家提供替代GPS的定位支持,这种多极化技术合作正在改写传统军售格局。伊朗军事现代化的启示

从技术代差看,伊朗通过"逆向工程+国产化"路径实现跨越式发展,其"法塔赫-110"导弹系统在保留俄罗斯Kh-55-2弹头的基础上,成功整合中国"北斗-3"制导模块,使圆概率误差缩小至5米以内,这种"模块化升级"模式被称作"第三世界军工革命",正在被越南、朝鲜等国效仿,但深层矛盾依然存在:伊朗在航空发动机、复合材料等核心领域仍依赖俄罗斯技术,其自研的"见证者-80"无人机发动机实测功率仅为美国同类产品的60%,这种结构性缺陷可能限制其技术突破速度。舆论战与认知域对抗

双方在信息战层面展开激烈博弈,以色列通过"黑匣子数据泄露"叙事,试图证明击落是"系统故障"而非技术胜利;伊朗则发布多角度残骸照片,并邀请德国克劳斯·马基尔研究所进行第三方验证,社交媒体监测显示,TikTok平台上#F35Down话题累计播放量达42亿次,其中72%内容来自伊朗官方账号,这种"算法化宣传"使认知战从传统媒体延伸至短视频平台,值得关注的是,伊朗首次使用区块链技术对雷达信号进行时间戳认证,试图构建不可篡改的证据链。

伊朗击落F-35事件既是技术突破的里程碑,更是地缘政治重构的转折点,技术层面,它验证了"分布式杀伤链"对抗隐形战机的有效性,推动全球防空体系向"软杀伤优先"转型;战略层面,中东国家联盟的形成将改变传统大国主导的代理人战争模式;国际秩序层面,技术供应链的多元化正在削弱西方军事霸权,未来五年,随着量子雷达、高超声速武器等技术的扩散,类似冲突可能演变为"技术标准战",但深层矛盾仍将存在:当技术代差转化为制度优势时,不对称对抗能否持续突破"中等强国技术天花板",将成为决定中东格局的关键变量。

发表评论