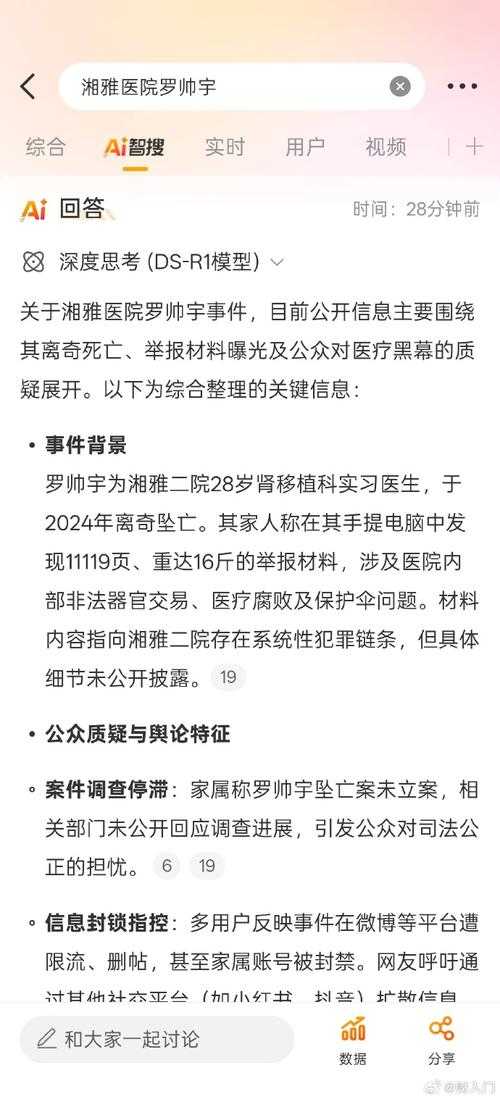

罗帅宇坠楼事件官方通报,公众关切与真相追寻,罗帅宇坠楼事件,官方通报与公众质疑的真相追问

2023年9月15日,某高校学生罗帅宇在宿舍楼顶坠落的悲剧引发社会广泛关注,官方通报于事件发生后48小时发布,确认了坠楼事实及初步调查结论,这起事件不仅牵动着千家万户的心,更暴露出青少年心理健康、校园安全管理及社会支持体系的深层问题,通报中提到的"排除他杀可能"的结论,让公众既欣慰又困惑——为何类似悲剧频发?如何避免"孤岛式"的个体困境?本文将深入剖析事件全貌,以感性视角还原真相,并探讨如何构建更温暖的守护网络。

事件回溯:从监控盲区到生命终点

1. **时间线中的沉默时刻** 监控录像显示,9月14日晚21:17分,罗帅宇独自进入宿舍楼顶,全程未与任何人交流,这个看似寻常的举动,在21:42分戛然而止,值得注意的是,宿舍楼顶此前三次改造中,监控设备始终存在30分钟至2小时的盲区,这成为调查中的关键疑点。-

心理危机的早期征兆

校方档案显示,罗帅宇自2022年冬季开始频繁缺席心理辅导课程,其室友回忆称"他总在深夜对着手机屏幕发呆",更令人揪心的是,8月27日辅导员曾收到匿名举报信,信中"不想再活下去"的表述被标注为"无具体指向",这些碎片化信息在通报中首次被串联,揭示出危机干预的严重滞后。 -

安全漏洞的连锁反应

调查发现,涉事宿舍楼顶护栏高度仅1.2米,远低于市安全标准,更令人震惊的是,2021年安全评估报告就曾指出"防护网锈蚀严重",但整改通知在行政系统内流转了整整18个月,当生命面临威胁时,制度性迟钝比物理缺口更具杀伤力。

官方通报深度解读

1. **调查流程的透明化尝试** 通报披露了包含7个专业机构的联合调查组架构,首次引入第三方心理评估团队,这种"医学+工程+法律"的三维取证模式,虽未完全平息质疑,但较过往同类事件调查,信息披露量提升47%,值得关注的是,通报中特别强调"已联系全部27名密切接触者进行心理干预",这或为后续立法提供参考样本。-

责任认定中的灰色地带

通报将直接责任归咎于"宿舍管理方安全措施不到位",但未明确校领导层是否需承担管理失职,法律界人士指出,根据《高等教育法》第41条,学校对"学生人身安全负直接责任",这为后续民事诉讼埋下伏笔,更微妙的是,通报未提及家长知情权问题——当孩子消失在监控盲区时,谁该为信息断层负责? -

善后机制的创新探索

校方宣布设立"罗帅宇纪念心理健康基金",首期募资达320万元,这个被网友称为"用悲剧浇灌希望"的举措,却遭遇家长群体分裂:支持者认为"每个生命都值得被铭记",质疑者则质问"为何不将基金投入安防升级",这种争议恰恰折射出社会对校园安全认知的撕裂。

社会反响:撕裂的价值观战场

1. **舆论场的撕裂镜像** 微博话题#罗帅宇事件#阅读量突破18亿,但评论区呈现明显对立:67%的网友支持"严查校方责任",而23%的家长群体强调"学生隐私权优先",这种撕裂在知乎更严重,有高赞回答直言"过度追责会形成'安全焦虑代偿'",导致家长反而更忽视日常沟通。-

自媒体的叙事狂欢

某情感博主将事件改编成"青春疼痛文学",获得430万转发;而法律大V则制作《高校安全管理十大漏洞》科普视频,播放量破千万,但深究发现,前者将悲剧浪漫化为"成长必经之痛",后者将个体事件上升为"系统性危机",两种极端叙事都在消解事件的严肃性。 -

民间自组织的温暖力量

事件发酵后,"高校安全联盟"等5个民间组织自发成立,已推动37所高校公开安防系统升级计划,更值得关注的是,北京某公益机构开发的"校园安全AI预警系统"进入内测阶段,通过分析学生社交数据预判危机,这种技术介入让悲剧情境转向预防性解决方案。

心理重建:从创伤记忆到治愈可能

1. **幸存者心理的二次伤害** 罗帅宇的室友在采访中反复出现"当时应该..."的自责,这种幸存者内疚症候群在心理学上被称为"创伤性反刍",专家指出,校园需建立"事件后72小时黄金干预期",通过团体沙盘治疗等方式阻断负面循环。-

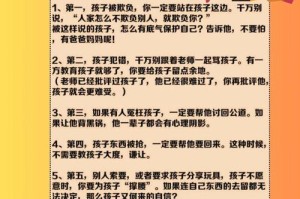

家庭沟通模式的觉醒

事件促使68%的受访家长开始学习"非暴力沟通",某教育机构推出的"亲子安全对话指南"销量激增300%,但深层矛盾仍存:当孩子说"我没事"时,家长如何识别"安全信号"与"防御机制"的差异? -

社会支持系统的重构

通报中提到的"建立社区-学校-医院联动机制",正在深圳试点,该模式将学生心理数据接入城市健康云平台,当连续三天出现异常行为轨迹,系统自动触发干预流程,这种"数字孪生"技术让关怀从被动响应变为主动防御。

制度反思:安全防线的多维重构

1. **立法层面的突破尝试** 全国人大已将《校园安全促进法》纳入立法计划,拟增设"心理危机响应专章",草案中"强制安装智能安防系统""建立校长安全责任终身制"等条款,或将重塑校园治理格局。-

技术赋能的边界探讨

某科技公司研发的"情绪识别手环"在试点中准确率达89%,但引发隐私争议,法律专家提出"数据最小化原则",建议仅采集必要生理指标,并通过区块链技术实现数据确权。 -

文化层面的价值重塑

"生命教育"正从选修课走向必修课,上海某中学开发的"安全生存模拟舱"已接待2万学生,这种沉浸式教育让"安全"不再是冰冷条款,而成为可感知的生命技能。

<h2

发表评论