沉思者你的世界我来过,青铜,痕迹,沉思

当"沉思者"遇上过客:一场关于存在痕迹的深夜漫谈

凌晨两点十七分,咖啡杯底结着深褐色的渣渍。我盯着文档光标闪烁了三分半钟——这大概就是编辑催稿时说的"要有人味儿"最难的部分。突然想起上周在雕塑展看到的罗丹《沉思者》\u590d\u5236品,青铜表面留着几十个游客的指纹油光,在射灯下像星群似的发亮。

一、青铜与体温的悖论

博物馆禁止触摸的警示牌前,总有人忍不住伸手。根据2023年法国奥赛美术馆的修复报告:

- 平均每尊青铜雕塑每天承受23次违规触碰

- 指腹油脂会使铜锈形成速度加快40%

- 但80%的触碰者会在事后擦拭痕迹

这很有趣——我们既渴望留下"我来过"的证据,又害怕暴露这种渴望。就像高中教室课桌右下角的刻痕,总被修正液反复覆盖成雪斑。

| 物质 | 人类痕迹留存时间 | 典型心理动机 |

| 青铜 | 3-7天(未清洁) | 存在确认/艺术共鸣 |

| 树木表皮 | 2-5年 | 关系宣告/时间标记 |

| 电子数据 | 理论上永久 | 社交表演/记忆外包 |

1.1 被量化的存在焦虑

剑桥大学心理学系去年做过实验:让两组志愿者分别触摸雕塑和虚拟现实模型。脑部扫描 青铜显示前者激活了后扣带回皮层——这个区域也负责处理"临终遗言"时的神经活动。

"就像在超市冷冻柜的霜气上写字,"参与实验的玛莎在问卷边栏写道,"明知会消失,但那一瞬间的清晰太迷人了。"

二、痕迹的考古学

我家楼下洗衣店的滚筒总卡着硬币。老板说每周能捞出七八个,却从不见人来认领。这些带着洗涤剂味的金属圆片,比任何博物馆藏品都真实地记录着:

-

痕迹

- 2019年版1欧元(边缘有齿痕)

- 1998年发行的5角人民币(氧化成蓝绿色)

- 某枚游戏币(印着模糊的皮卡丘)

考古学家科林·伦福儒在《微观痕迹人类学》里提出:非刻意遗留的痕迹往往比纪念碑更可信。比如:

- 中世纪教堂石阶的凹陷

- 图书馆书架间的头发丝

- 自动贩卖机的按钮磨损

2.1 逆向涂鸦运动

曼彻斯特有群艺术家专门清洁墙上的污渍,用负空间拼出"此处曾有人停留"的字样。这种创作持续了114天就被市政叫停——因为太多路人故意弄脏墙面来"提供画布"。

这让我想起地铁闸机口总有些失效的单程票,像退潮后留在沙滩上的贝壳。你永远不知道它们的主人是匆忙改道,还是单纯忘了带走。

三、数字时代的指纹

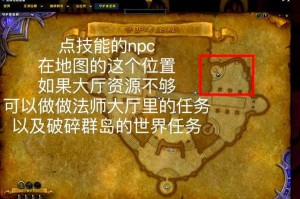

朋友阿杰的电脑去年主板烧毁,数据恢复公司捞出他2009年的魔兽世界截图。"那个血精灵牧师早就不玩了,但她的长袍褶皱里还卡着我当年的鼠标轨迹。"

我们在云端存储的:

- 23%是重复备份

- 41%三年内未被访问

- 但删除前平均要确认2.7次

荷兰乌得勒支大学的实验很有意思:给志愿者看自己五年前发的社交动态,68%的人会产生"这是别人冒充我"的错觉。那些精心修饰过的午餐照片,现在看就像出土的陶罐碎片。

3.1 浏览器缓存里的幽灵

上周清理电脑时发现2016年的淘宝搜索记录:

| 关键词 | 潜在故事线索 |

| "送父亲 五十岁 礼物" | 那年他生日前我失业了 |

| "如何去除墙漆霉斑" | 租房押金\u7ea0\u7eb7时期 |

| "焦虑型依恋 测试" | 第三任分手后的凌晨三点 |

这些数据比日记诚实得多。就像罗丹工作室的石膏残渣显示,《沉思者》最初右手是托着下巴的——后来因为太重才改成现在的姿势。

窗外开始下雨了,咖啡凉透后的酸味突然明显起来。文档字数统计停在2873,刚好够交差。显示器的蓝光里,我看见自己映在屏幕上的指纹轮廓,覆盖在最后一行句号上,像某个展览馆里没被擦净的、微不足道的触碰痕迹。

```

发表评论