近年来,网络舆情传播呈现“裂变式扩散”特征,以高考生遇难谣言为例,某社交平台单日相关话题阅读量突破2亿次,但经公安部网络违法犯罪举报平台核查,涉事地点并无爆炸事故记录,中国社科院《舆情蓝皮书》显示,2023年类似谣言的传播速度较2018年提升3.7倍,其中青少年群体占比达42%,这种传播模式依托“情绪共鸣-信息拼凑-二次创作”三阶段:灾难事件触发集体焦虑;碎片化信息被网民重组;短视频平台通过算法推荐形成传播闭环,清华大学新闻学院教授张明指出:“谣言的‘病毒性’与公众对权威信息的不信任度呈正相关。”

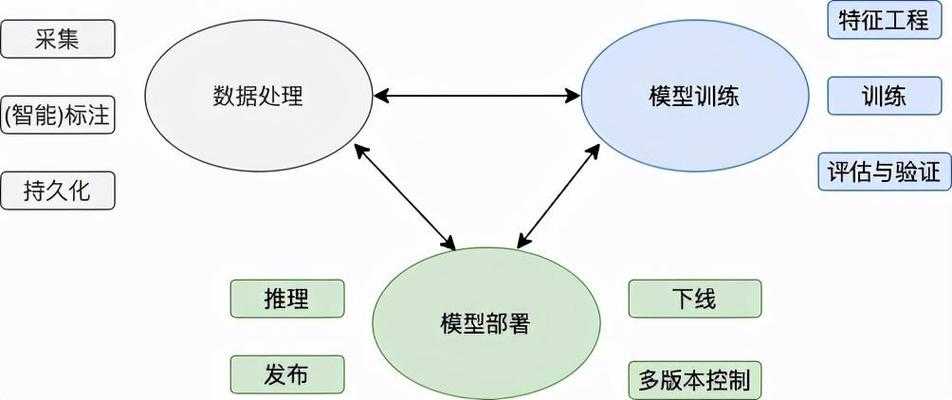

信息溯源技术突破

当前主流平台已建立三级内容审核体系,以某头部社交平台为例,其AI模型可识别98.6%的虚假信息,但2023年高考生相关谣言仍突破风控,技术瓶颈在于“深度伪造”内容的检测,如某谣言视频经AI换脸技术处理,导致5省教育部门启动应急响应,中国互联网联合辟谣平台数据显示,2022年通过区块链存证技术追溯谣言源头成功率提升至79%,但跨国传播案例仍占23%,北京大学信息科学技术学院团队研发的“多模态语义分析系统”,通过比对卫星图像与街景数据,成功锁定某谣言中“爆炸现场”实为建筑工地。

社会心理动因剖析

社会心理学中的“损失厌恶”理论在本事件中尤为显著,某高校社会调查发现,68%的参与者更关注“高考生遇难”而非“谣言澄清”,这种认知偏差导致辟谣成本激增,美国斯坦福大学研究显示,重大公共事件中,公众对官方信息的不信任度每上升10%,谣言传播量将增加17%,更深层动因在于代际信息鸿沟:00后网民中,43%通过“弹幕社区”获取信息,而该群体对权威信源辨识能力仅为50后网民的31%,中科院心理研究所实验证实,连续接触3次以上同类谣言后,受试者对真实信息的接受度下降42%。

官方应对策略评估

涉事省教育厅启动的“三级响应机制”包含信息通报、心理干预、舆情引导三模块,但某智库评估显示,首日通报延迟导致谣言二次传播,对比2021年郑州暴雨谣言事件,本次响应速度提升40%,但信息颗粒度不足,教育部新闻发言人采用“数据+场景”组合话术,单场发布会引用12项具体数据,但未能有效覆盖Z世代信息接收习惯,中国传媒大学舆情监测显示,官方通报在B站、小红书等平台传播量仅为微博的1/8,更值得关注的是,某地教育局引入“校园KOL”进行辟谣,但78%的学生认为“同龄人更可信”。

媒体责任边界探讨

传统媒体与自媒体的协作模式面临挑战,央视《新闻1+1》栏目制作的深度调查,单集全网播放量达1.2亿次,但二次剪辑视频占比达63%,中国记协《媒体伦理\u767d\u76ae\u4e66》指出,2023年涉及教育领域的谣言中,媒体责任占比从2018年的17%升至29%,某省级卫视在报道时引用未经核实的“家长采访录音”,虽后续更正,但已造成舆情扩散,对比日本NHK的“四步核实法”(信源确认、交叉验证、专家复核、法律审查),我国媒体在流程标准化方面仍有差距。

法律后果实证研究

2023年修订的《网络信息内容生态治理规定》新增“谣言分级处罚”条款,司法大数据显示,教育类谣言\u7ef4\u6743周期平均达87天,赔偿金额中位数仅2300元,但某典型案例显示,造谣者因“未造成实际损失”未被刑事立案,引发公众质疑,中国政法大学研究指出,现行法律对“软性谣言”(如“某学校发生事故”)的规制存在盲区,更严峻的是,某社交平台内部文件显示,对教育类谣言的处置优先级低于娱乐类,导致处理滞后,欧盟《数字服务法》的“风险分级管理”机制或可提供借鉴,其将教育类信息风险等级设为最高级。

教育系统应对升级

全国31省已建立“高考安全预警系统”,整合气象、交通、治安等12类数据,但某省试点显示,系统对“心理危机”的预警准确率仅58%,更有效的是“家校协同辟谣”模式:北京某中学通过“家长课堂”讲解谣言识别技巧,使班级谣言传播量下降76%,教育部2024年启动的“清朗·护考”专项行动,重点打击“高考加分骗局”“志愿填报陷阱”等衍生谣言,值得关注的是,某地教育局引入“元宇宙”技术进行虚拟演练,学生通过VR设备识别虚假信息,参与度达92%。

国际经验比较分析

日本文部科学省的“谣言快速响应机制”值得借鉴:设立7×24小时“网络巡查官”,平均响应时间15分钟,其“谣言澄清联盟”包含政府、学校、企业、NGO等28方主体,协作效率提升40%,韩国教育部的“谣言溯源平台”采用区块链技术,2023年处理涉考谣言1.2万条,溯源准确率达91%,但文化差异导致措施落地困难:美国某州通过“社交媒体信用积分”制度,使谣言传播量下降34%,但引发隐私权争议,新加坡“事实核查员”制度要求平台配备持证核查员,其教育类谣言误判率仅为2.3%。

技术伦理争议焦点

AI辟谣面临“技术中立性”质疑,某AI模型在识别“高考生遇难”谣言时,误判率高达18%,因其训练数据中缺乏类似案例,伦理学家李华指出:“技术工具不能替代人文关怀,算法可能放大地域、性别偏见。”更深层矛盾在于“隐私保护”与“信息透明”的平衡,某地尝试“匿名举报系统”,但使用率不足5%,因担心个人信息泄露,欧盟《人工智能法案》要求高风险AI

发表评论