江火欲燃山:烈焰映照下的壮美奇观

江火欲燃山:当自然奇观遇上人文哲思

凌晨三点,我站在长江大桥上,看着对岸山火映红的天际线。江面像被泼了墨的宣纸,火光在波纹里碎成千万颗跳动的红豆。这场景让我想起苏轼那句"乱石穿空,惊涛拍岸,卷起千堆雪",只不过此刻的浪花是滚烫的。

一、江火相映的科学密码

这种"水火共存"的奇观其实藏着精妙的自然法则。当山火蔓延至江岸时,水体与火焰会形成独特的微气候系统:

- 温差对流:火焰加热空气形成上升气流,江面冷空气持续补充,形成循环风道

- 水汽屏障:蒸发的水蒸气在火场前沿形成保护层,这也是消防员常用以火攻火技术的原理

- 矿物质显色:不同植被燃烧时,铜离子(蓝绿色)、钾离子(紫色)等会让火焰呈现梦幻色彩

| 燃烧物质 | 火焰特征 | 温度范围 |

| 松木 | 明黄色带黑烟 | 600-800℃ |

| 芦苇 | 橙红色快速蔓延 | 400-500℃ |

| 油污 | 蓝色漂浮火 | 300-400℃ |

1.1 古人笔下的火映江天

李白在《望天门山》里写"两岸青山相对出,孤帆一片日边来",要是他见过夜间的火映江景,说不定会改成"两岸焰峰相对燃,星帆半片火中悬"。这种动态的光影美学,在张择端的《清明上河图》虹桥段也有异曲同工之妙。

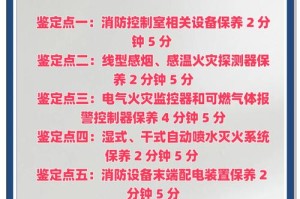

二、现代城市的防火智慧

去年重庆山火时,摩托车队背着竹篓运物资的画面还历历在目。传统智慧与现代科技在这场博弈中碰撞出火花:

- 隔离带营造术:借鉴都江堰鱼嘴分水原理,利用山脊走向开挖防火沟

- 无人机集群:像候鸟编队般组成监测网络,搭载红外传感器形成立体防护

- 社区"火塘文化"转型:将少数民族的用火经验转化为防火教育素材

记得有次在丽江古城,纳西族老人用火塘煮茶时说过:"火苗要像对待初恋,既不能太远冷了她,也不能太近烫着自己。"这种生活哲学用在防火教育上,比生硬的标语管用得多。

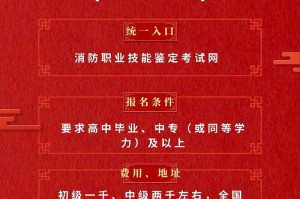

2.1 那些与火共舞的职业

在消防指挥中心见过电子沙盘前彻夜值守的姑娘,她的制服口袋里总装着润喉糖。"每次火场通讯就像在火锅店喊服务员,"她笑着比划,"得用丹田气穿透三十八种噪音。"

而森林防火员老周的故事更让人动容。他巡山的背包里永远有本《诗经》,说是在瞭望塔上读"七月流火"特别应景。有次他通过烟柱倾斜角度预判火势走向,救下了整片原始冷杉林。

三、江火美学的人文启示

日本摄影家杉本博司拍过一组《海景》,长曝光下的海平面像被熨平的绸缎。江火景观恰好相反,是动态的、不安分的,像梵高画笔下旋转的星空掉进了水墨长卷。

这种转瞬即逝的美学体验,让我想起在景德镇看老师傅烧窑。当窑温升至1300度时,天青釉会在火光中完成最后蜕变。"你看这跳动的火舌,"老师傅指着观火孔,"它舔过的地方,泥巴就变成了玉。"

江风裹挟着焦木的气息掠过脸颊,远处传来早班轮渡的汽笛。新的一天要开始了,而山火终将化作春泥,在某个无人知晓的黎明,悄悄滋养出第一朵野杜鹃。

发表评论