汉唐盛世:千年文化传承与辉煌归来

汉唐归来:一场穿越千年的文化寻根之旅

上周末整理书房时,偶然翻到大学时临摹的《虢国夫人游春图》,绢本上褪色的矿物颜料突然让我心头一颤。这些年走访过不少博物馆,但真正让我魂牵梦萦的,始终是那些带着汉唐体温的文物。

一、长安西市:盛唐的烟火气

去年在陕历博见到那组三彩胡人俑时,我盯着骆驼背上的乐师看了足足二十分钟。他们歪戴的襆头、浓密的络腮胡,连衣褶里都藏着故事。记得讲解员说,唐代长安常住胡人超过十万,西市酒肆里波斯商人用蹩脚官话讨价还价的样子,怕是比现代义乌还热闹。

- 粟特人的账本:阿斯塔那墓出土的契约文书里,清晰记录着丝绸之路上"壹匹生绢换骆驼壹头"的市价

- 胡姬的旋转舞:敦煌壁画里那些反握琵琶的舞姿,在新疆出土的舍利盒上找到了真人版

- 混血儿的长安话:章怀太子墓道壁画中,卷发孩童说的竟是地道的关中腔

(1)舌尖上的唐风

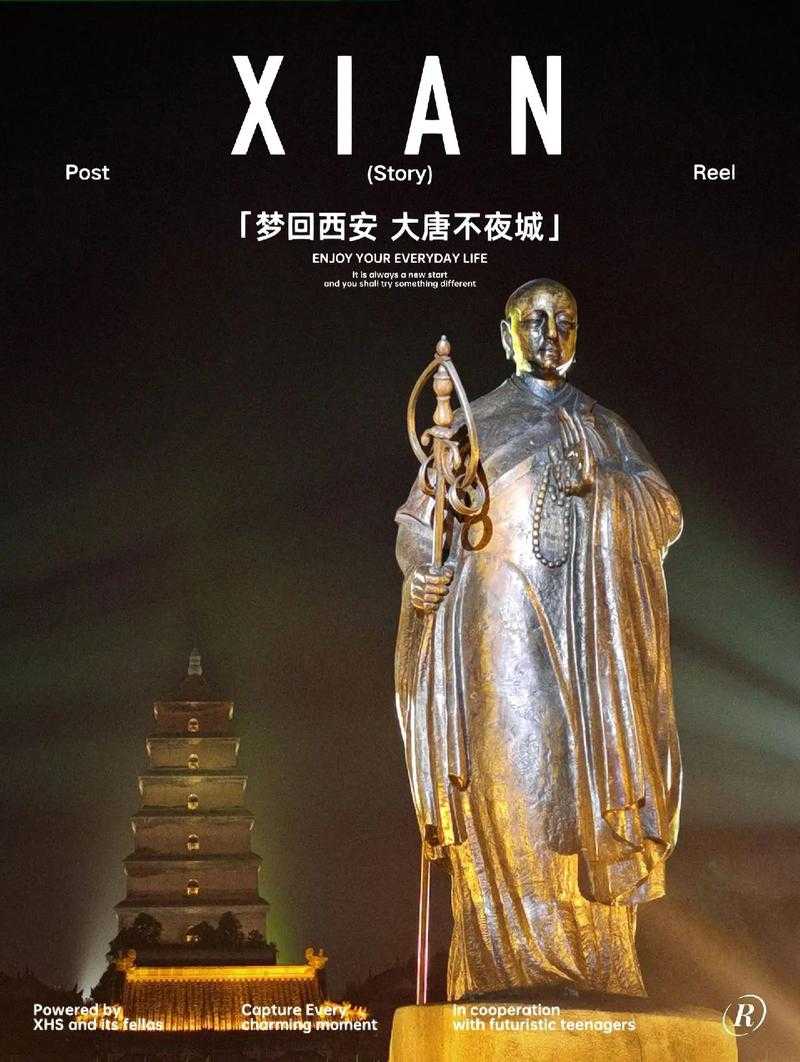

在西安"大唐不夜城"尝过复原的古法毕罗饼,面皮里裹着核桃、杏仁和西域香料,咬下去的瞬间突然理解白居易为什么写"胡麻饼样学京都"。现代厨师用唐代蒸笼复现的"金银夹花平截",蟹黄与羊脂的层次感,比米其林三星更让人惊艳。

| 唐代美食 | 现代对应 | 文献记载 |

| 古楼子 | 羊肉披萨 | 《烧尾宴食单》 |

| 冷淘 | 槐叶凉面 | 《唐六典》 |

二、汉家陵阙:藏在砖石里的密码

站在阳陵外藏坑的玻璃栈道上,那些比真人还高的陶俑阵列突然让我鼻酸。他们嘴角的弧度像被时间凝固了,考古学家说这些表情是用模具批量制作的,可每个俑衣领的褶皱却都有细微差别。

记得在茂陵博物馆见到鎏金银竹节熏炉时,导览大姐用陕西话念叨:"这物件霍去病肯定摸过哩"。炉身上那些错金纹样,和南越王墓出土的铜熏炉简直像孪生兄弟,当年岭南与长安的审美竟如此同步。

(2)汉代黑科技三则

- 长信宫灯:宫女袖管构成烟道,两千年前就解决了空气污染

- 青铜卡尺:王莽时期的游标尺,精度堪比现代五金工具

- 透光镜:上海博物馆那面"见日之光"铜镜,至今未能完美复刻

三、我们的文化DNA

去年在洛阳应天门遗址,看到穿汉服拍照的姑娘们提着LED灯笼\u81ea\u62cd,那种时空交错感特别奇妙。有个扎双螺髻的小女孩指着复原的阙楼问:"妈妈,古人真的会飞檐走壁吗?"她妈妈笑着解释斗拱结构的样子,让我想起小时候外婆讲嫦娥奔月的夜晚。

最近在读孙机先生的《华夏衣冠》,才注意到我们现代西装驳领的斜切设计,其实早在唐代襕袍的曲领中就有雏形。那些藏在文博节目里的文化基因,就像黄酒里的焦糖色素,看着不起眼,却是千年风味的密码。

窗外的雨打在《五牛图》\u590d\u5236品的画框上,韩滉笔下的牛眼依然炯炯有神。或许真正的汉唐从未远去,它们活在方言的入声字里,在奶奶蒸花馍的手势中,在我们看到青铜器时莫名的心跳加速里。

发表评论