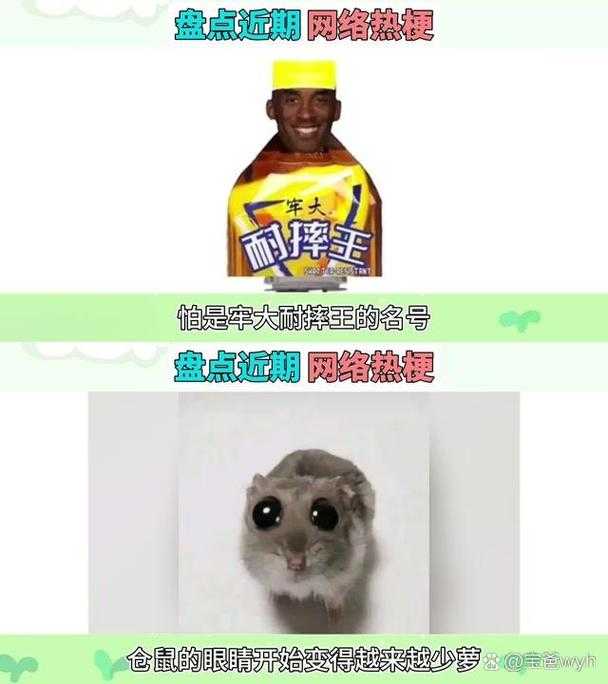

永恒梗:揭秘网络热梗背后的文化现象

那些年我们追过的"永恒梗":网络热梗如何成为一代人的集体记忆

最近在B站看到一个视频,up主把"奥利给"和"芜湖起飞"混剪在一起,弹幕瞬间炸了。我盯着屏幕突然意识到,这些梗就像老朋友一样,明明已经淡出视线,但每次出现都能让人会心一笑。

一、什么是"永恒梗"?

你可能没听过这个词,但肯定经历过这种现象:某些网络热梗就像打不死的小强,过个三五年突然又冒出来,还能引发新一轮狂欢。比如:

- "贾君鹏你妈妈喊你回家吃饭"(2009年)

- "元芳你怎么看"(2012年)

- "真香警告"(2018年)

这些梗的生命周期远超普通网络流行语,就像我表弟,00后的小孩现在还会用"洪荒之力"当表情包。

1.1 永恒梗的三大特征

| 特征 | 例子 | 持续时间 |

| 极强的场景适配性 | "我太难了" | 2019年至今 |

| 简单易模仿 | "yyds" | 2020年至今 |

| 情感共鸣强烈 | "破防了" | 2021年至今 |

二、为什么这些梗能"活"这么久?

上周和做新媒体运营的朋友喝酒,他吐槽说现在造梗越来越难了。确实,每天都有新梗诞生,但能成为"永恒梗"的凤毛麟角。

2.1 集体记忆的密码

心理学家艾宾浩斯说过,重复出现的\u523a\u6fc0更容易被记住。像"葛优躺"这种梗,每隔段时间就被网友翻出来二次创作,本质上是在强化我们的共同记忆。

记得2020年疫情居家时,朋友圈突然集体刷屏"文艺复兴",把十年前的非主流语录都挖出来了。这种集体怀旧行为,让老梗获得了新生。

2.2 社交货币的属性

我观察到一个有趣现象:当00后开始用"绝绝子"时,90后反而开始用更古早的"给力"。这就像时尚圈的轮回,用老梗反而成了彰显个性的方式。

- 职场新人用新梗显得与时俱进

- 资深网民用老梗展示资历

- 跨界混搭创造新鲜感

三、永恒梗背后的文化暗流

去年参加互联网大会,有个学者提出观点:网络热梗是当代社会的文化标本。仔细想想确实如此,每个爆火的老梗都藏着时代密码。

3.1 从"\u5c4c丝"到"打工人"

2012年的"\u5c4c丝"和2020年的"打工人",表面看都是自嘲,但反映的社会情绪完全不同。前者带着无奈,后者多了几分豁达。这种演变就像一面镜子,照出十年间年轻人心态的变化。

最近在读《网络亚文化研究》,里面提到一个观点:网络梗的轮回往往出现在社会转型期。比如经济下行时,"躺平"这类老梗就会重新流行。

3.2 地域梗的破圈奇迹

我家楼下卖煎饼的大爷至今还在用"蓝瘦香菇"招揽顾客。这个2016年的广西方言梗,能火遍全国本身就很有意思。现在想想,可能正是那种原生态的感染力打破了地域隔阂。

类似的还有:

- 东北话"整活儿"

- 四川话"巴适得板"

- 台湾腔"酱紫哦"

这些方言梗的生命力,某种程度上反映了当代年轻人对多元文化的包容。

四、我们为什么需要永恒梗?

前阵子加班到凌晨,同事突然在群里发了张"暴走漫画"表情包。明明是老掉牙的梗,但整个群瞬间活跃起来。那一刻我突然懂了,这些梗就像老朋友,不需要解释就能带来默契。

有次在出租车上听到司机师傅用"神马都是浮云"安慰乘客,那种跨越代际的共鸣特别动人。或许这就是永恒梗最大的价值——它让不同年龄、职业的人突然有了共同语言。

《数字化生存》里说,互联网时代最珍贵的是共享的意义系统。当00后和80后都能为同一个老梗会心一笑时,这种连接本身就超越了娱乐范畴。

发表评论