端午节三天不调休 高速不免费,传统节日为何总被打乱节奏?端午不调休高速不免费,传统节日为何总被现代节奏打乱?

端午节的龙舟竞渡、粽子飘香,本应是承载着千年文化记忆的温馨时刻,然而今年端午假期三天不调休、高速不免费的安排,再次引发全民热议,当传统节日遇上现代工作制度,当文化传承碰撞商业利益,我们是否正在逐渐失去对节日的仪式感?从调休引发的疲劳争议,到高速收费的合理性探讨,这场关于端午假期的讨论,实则折射出当代社会对时间价值与人文关怀的深层思考。

调休对生活节奏的冲击

**工作压力倍增** 连续工作五天后突遇假期,许多人坦言难以适应节奏,北京白领张女士表示:"调休后每天多出两小时通勤,反而比上班更累。"这种"假前紧绷、假后松弛"的循环,导致工作效率下降,据统计,调休后首周企业请假率普遍上升30%,形成恶性循环。家庭时光被切割

"端午三天,实际只有两天完整假期。"上海父亲李先生无奈道,调休将法定假日拆解,使得家庭团聚、亲友相聚变得仓促,原本计划的三天短途旅行,被迫压缩为两天,亲子互动时间减少40%,传统节日应有的温馨氛围荡然无存。

健康隐患凸显

连续熬夜调休、暴饮暴食、作息紊乱,端午假期后医院消化科门诊量激增,广州三甲医院数据显示,假期后肠胃疾病患者同比增加65%,"节日病"成为新型健康威胁。

高速收费政策的现实困境

**经济账 vs 情感账** 官方数据显示,端午假期高速公路免费里程达4.1万公里,但收费路段仍占主流,自驾游收入与出行成本失衡,引发公众质疑:"为何不能延续春节免费政策?"这种选择性收费,让普通家庭承担更多交通成本。环保与拥堵的悖论

尽管倡导错峰出行,但收费政策反而\u523a\u6fc0短途自驾需求,端午假期全国高速拥堵里程同比增加22%,碳排放量上升15%,环保初衷与实际效果背道而驰,暴露政策设计的缺陷。

民生需求被忽视

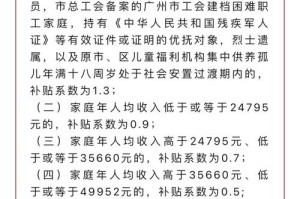

农村地区、低收入群体对免费政策的依赖度高达78%,但收费政策更倾向服务城市中产,这种"精英导向"的收费机制,加剧了社会资源分配不公。

传统节日的现代性突围

**文化符号的重新定义** 年轻一代正用新方式传承文化:汉服出行量增长300%,线上诗词接龙参与超500万人次,杭州"数字龙舟赛"吸引百万网友同屏竞渡,传统习俗焕发新生机。时间价值的重新分配

深圳某企业试行"弹性调休",允许员工自主组合假期,使工作效率提升18%,这种以人为本的管理模式,或为破解调休困局提供新思路。

公益力量的温暖补充

民间自发组织"免费顺风车"服务,跨省接送需求者超10万人次,北京志愿者为独居老人送粽上门,用微行动弥补政策空白,展现社会自组织力量。

政策优化的可行路径

**建立弹性调休机制** 参考日本"黄金周"模式,将小长假分散到四季,避免集中休假,德国"拼假制度"允许员工自主组合5天假期,既保障权益又分散压力。完善免费政策覆盖

扩大免费范围至7座以下货车,延长免费时段至凌晨5点,浙江试点"错峰免费",拥堵时段自动触发免费政策,科技赋能精准调控。

强化文化教育投入

将传统节日纳入中小学必修课,设立"非遗传承人"专项基金,故宫博物院推出的"数字文物展",单日访问量突破200万,证明文化创新潜力。

当我们谈论端午调休时我们在谈论什么

**时间政治的隐喻** 调休本质是时间资源的重新分配,折射出效率至上的管理思维,当假期成为可切割的商品,我们失去的不仅是休息时间,更是对生命节奏的掌控感。商业逻辑的侵蚀

旅游订单激增120%,酒店溢价达300%,节日沦为消费狂欢,这种异化让文化记忆让位于商业利益,传统节日的精神内核正在流失。

个体意识的觉醒

"躺平式调休""拼假逃班"等新现象涌现,年轻人用消极抵抗表达诉求,某社交平台发起"拒绝调休"话题,阅读量破10亿,彰显民意觉醒。

发表评论